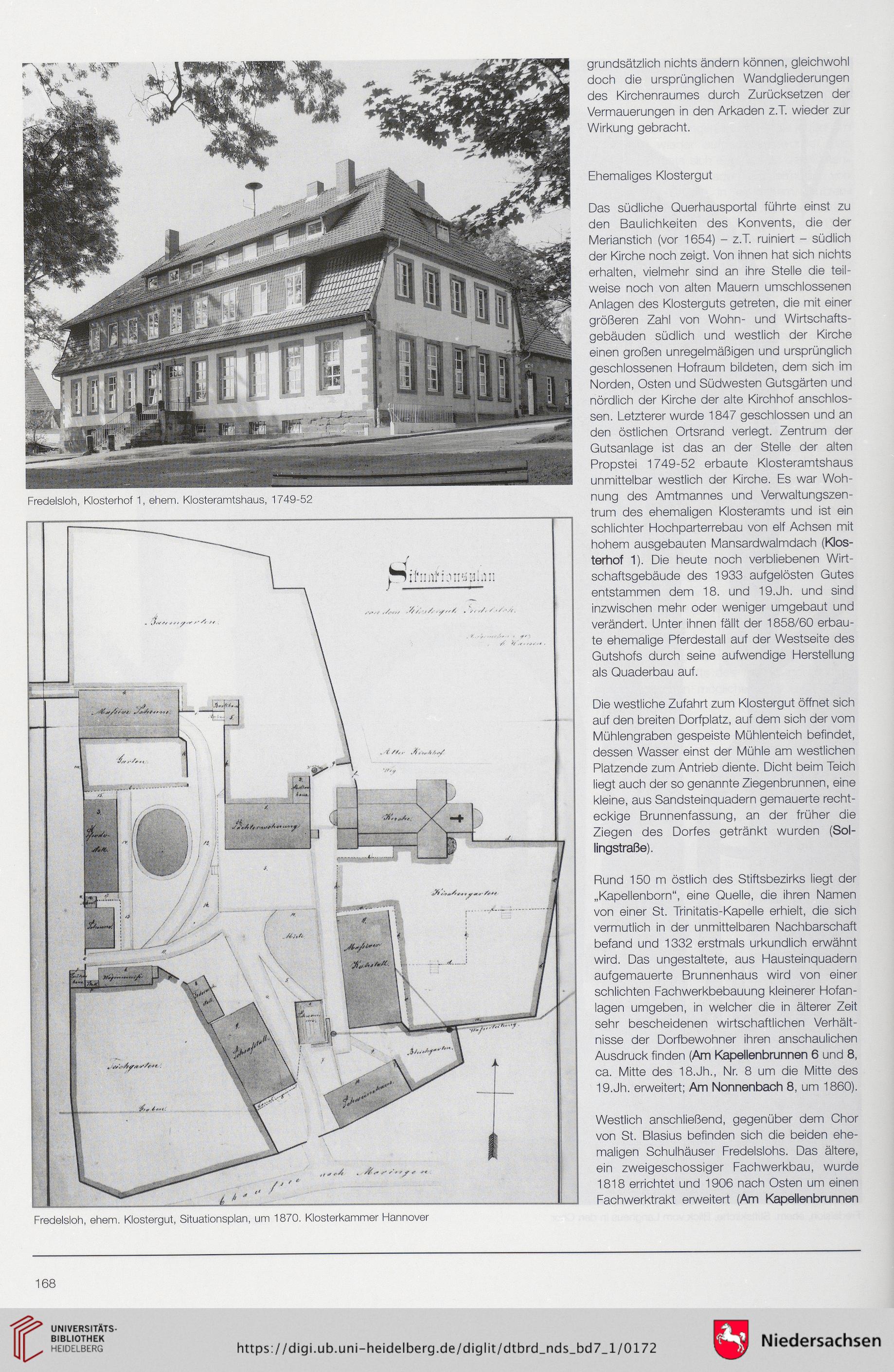

Fredelsloh, Klosterhof 1, ehern. Klosteramtshaus, 1749-52

Fredelsloh, ehern. Klostergut, Situationsplan, um 1870. Klosterkammer Hannover

grundsätzlich nichts ändern können, gleichwohl

doch die ursprünglichen Wandgliederungen

des Kirchenraumes durch Zurücksetzen der

Vermauerungen in den Arkaden z.T. wieder zur

Wirkung gebracht.

Ehemaliges Klostergut

Das südliche Querhausportal führte einst zu

den Baulichkeiten des Konvents, die der

Merianstich (vor 1654) - z.T. ruiniert - südlich

der Kirche noch zeigt. Von ihnen hat sich nichts

erhalten, vielmehr sind an ihre Stelle die teil-

weise noch von alten Mauern umschlossenen

Anlagen des Klosterguts getreten, die mit einer

größeren Zahl von Wohn- und Wirtschafts-

gebäuden südlich und westlich der Kirche

einen großen unregelmäßigen und ursprünglich

geschlossenen Hofraum bildeten, dem sich im

Norden, Osten und Südwesten Gutsgärten und

nördlich der Kirche der alte Kirchhof anschios-

sen. Letzterer wurde 1847 geschlossen und an

den östlichen Ortsrand verlegt. Zentrum der

Gutsanlage ist das an der Stelle der alten

Propstei 1749-52 erbaute Klosteramtshaus

unmittelbar westlich der Kirche. Es war Woh-

nung des Amtmannes und Verwaltungszen-

trum des ehemaligen Klosteramts und ist ein

schlichter Hochparterrebau von elf Achsen mit

hohem ausgebauten Mansardwalmdach (Klos-

terhof 1). Die heute noch verbliebenen Wirt-

schaftsgebäude des 1933 aufgelösten Gutes

entstammen dem 18. und 19.Jh. und sind

inzwischen mehr oder weniger umgebaut und

verändert. Unter ihnen fällt der 1858/60 erbau-

te ehemalige Pferdestall auf der Westseite des

Gutshofs durch seine aufwendige Herstellung

als Quaderbau auf.

Die westliche Zufahrt zum Klostergut öffnet sich

auf den breiten Dorf platz, auf dem sich der vom

Mühlengraben gespeiste Mühlenteich befindet,

dessen Wasser einst der Mühle am westlichen

Platzende zum Antrieb diente. Dicht beim Teich

liegt auch der so genannte Ziegenbrunnen, eine

kleine, aus Sandsteinquadern gemauerte recht-

eckige Brunnenfassung, an der früher die

Ziegen des Dorfes getränkt wurden (Sol-

lingstraße).

Rund 150 m östlich des Stiftsbezirks liegt der

„Kapellenborn“, eine Quelle, die ihren Namen

von einer St. Trinitatis-Kapelle erhielt, die sich

vermutlich in der unmittelbaren Nachbarschaft

befand und 1332 erstmals urkundlich erwähnt

wird. Das ungestaltete, aus Hausteinquadern

aufgemauerte Brunnenhaus wird von einer

schlichten Fachwerkbebauung kleinerer Hofan-

lagen umgeben, in welcher die in älterer Zeit

sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Dorfbewohner ihren anschaulichen

Ausdruck finden (Am Kapellenbrunnen 6 und 8,

ca. Mitte des 18.Jh., Nr. 8 um die Mitte des

19.Jh. erweitert; Am Nonnenbach 8, um 1860).

Westlich anschließend, gegenüber dem Chor

von St. Blasius befinden sich die beiden ehe-

maligen Schulhäuser Fredelslohs. Das ältere,

ein zweigeschossiger Fachwerkbau, wurde

1818 errichtet und 1906 nach Osten um einen

Fachwerktrakt erweitert (Am Kapellenbrunnen

168

Fredelsloh, ehern. Klostergut, Situationsplan, um 1870. Klosterkammer Hannover

grundsätzlich nichts ändern können, gleichwohl

doch die ursprünglichen Wandgliederungen

des Kirchenraumes durch Zurücksetzen der

Vermauerungen in den Arkaden z.T. wieder zur

Wirkung gebracht.

Ehemaliges Klostergut

Das südliche Querhausportal führte einst zu

den Baulichkeiten des Konvents, die der

Merianstich (vor 1654) - z.T. ruiniert - südlich

der Kirche noch zeigt. Von ihnen hat sich nichts

erhalten, vielmehr sind an ihre Stelle die teil-

weise noch von alten Mauern umschlossenen

Anlagen des Klosterguts getreten, die mit einer

größeren Zahl von Wohn- und Wirtschafts-

gebäuden südlich und westlich der Kirche

einen großen unregelmäßigen und ursprünglich

geschlossenen Hofraum bildeten, dem sich im

Norden, Osten und Südwesten Gutsgärten und

nördlich der Kirche der alte Kirchhof anschios-

sen. Letzterer wurde 1847 geschlossen und an

den östlichen Ortsrand verlegt. Zentrum der

Gutsanlage ist das an der Stelle der alten

Propstei 1749-52 erbaute Klosteramtshaus

unmittelbar westlich der Kirche. Es war Woh-

nung des Amtmannes und Verwaltungszen-

trum des ehemaligen Klosteramts und ist ein

schlichter Hochparterrebau von elf Achsen mit

hohem ausgebauten Mansardwalmdach (Klos-

terhof 1). Die heute noch verbliebenen Wirt-

schaftsgebäude des 1933 aufgelösten Gutes

entstammen dem 18. und 19.Jh. und sind

inzwischen mehr oder weniger umgebaut und

verändert. Unter ihnen fällt der 1858/60 erbau-

te ehemalige Pferdestall auf der Westseite des

Gutshofs durch seine aufwendige Herstellung

als Quaderbau auf.

Die westliche Zufahrt zum Klostergut öffnet sich

auf den breiten Dorf platz, auf dem sich der vom

Mühlengraben gespeiste Mühlenteich befindet,

dessen Wasser einst der Mühle am westlichen

Platzende zum Antrieb diente. Dicht beim Teich

liegt auch der so genannte Ziegenbrunnen, eine

kleine, aus Sandsteinquadern gemauerte recht-

eckige Brunnenfassung, an der früher die

Ziegen des Dorfes getränkt wurden (Sol-

lingstraße).

Rund 150 m östlich des Stiftsbezirks liegt der

„Kapellenborn“, eine Quelle, die ihren Namen

von einer St. Trinitatis-Kapelle erhielt, die sich

vermutlich in der unmittelbaren Nachbarschaft

befand und 1332 erstmals urkundlich erwähnt

wird. Das ungestaltete, aus Hausteinquadern

aufgemauerte Brunnenhaus wird von einer

schlichten Fachwerkbebauung kleinerer Hofan-

lagen umgeben, in welcher die in älterer Zeit

sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Dorfbewohner ihren anschaulichen

Ausdruck finden (Am Kapellenbrunnen 6 und 8,

ca. Mitte des 18.Jh., Nr. 8 um die Mitte des

19.Jh. erweitert; Am Nonnenbach 8, um 1860).

Westlich anschließend, gegenüber dem Chor

von St. Blasius befinden sich die beiden ehe-

maligen Schulhäuser Fredelslohs. Das ältere,

ein zweigeschossiger Fachwerkbau, wurde

1818 errichtet und 1906 nach Osten um einen

Fachwerktrakt erweitert (Am Kapellenbrunnen

168