Nördliche Begrenzung des Kirchplatzes Nr. 1,2 ff

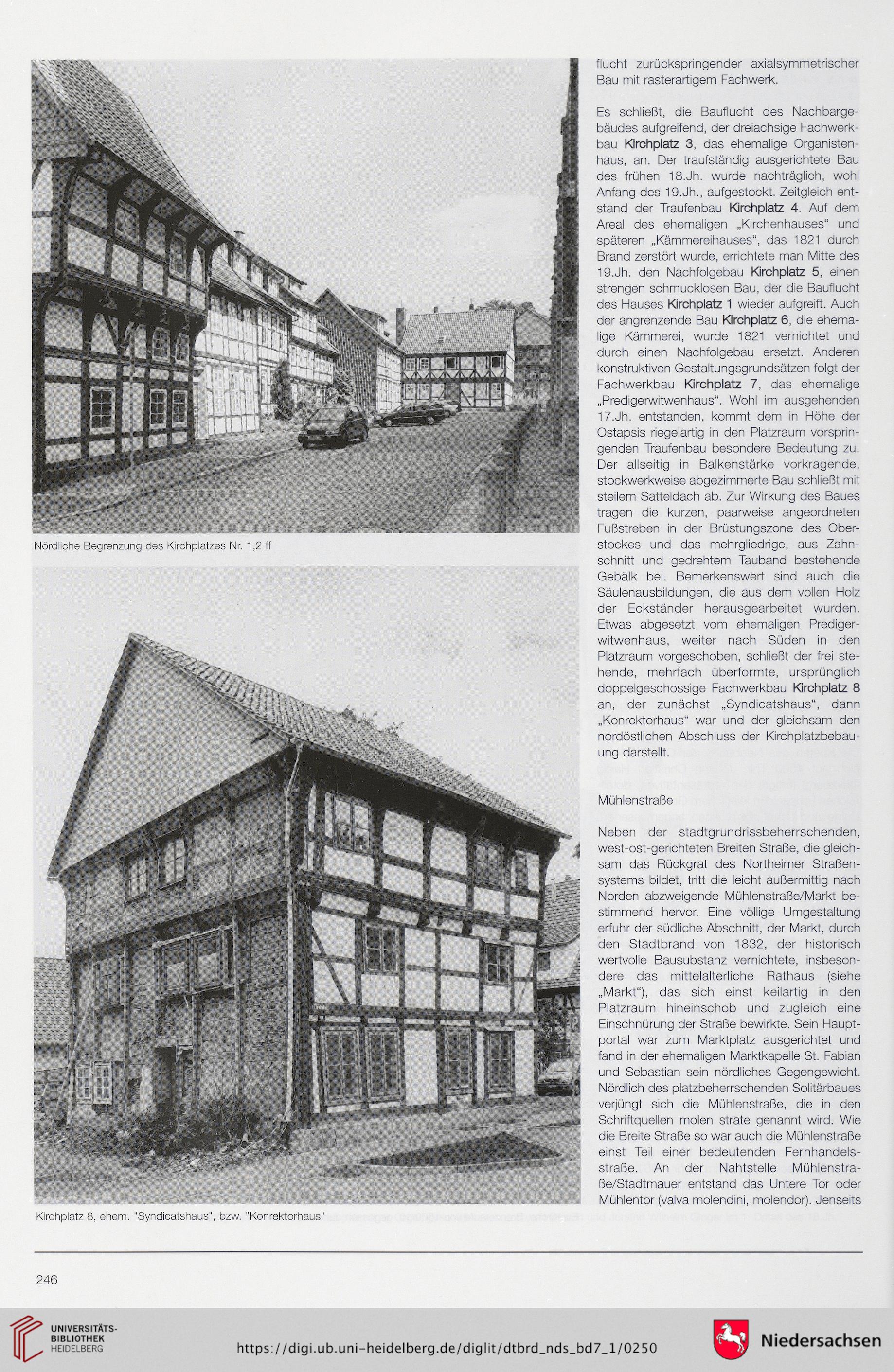

Kirchplatz 8, ehern. "Syndicatshaus", bzw. "Konrektorhaus"

flucht zurückspringender axialsymmetrischer

Bau mit rasterartigem Fachwerk.

Es schließt, die Bauflucht des Nachbarge-

bäudes aufgreifend, der dreiachsige Fachwerk-

bau Kirchplatz 3, das ehemalige Organisten-

haus, an. Der traufständig ausgerichtete Bau

des frühen 18.Jh. wurde nachträglich, wohl

Anfang des 19.Jh., aufgestockt. Zeitgleich ent-

stand der Traufenbau Kirchplatz 4. Auf dem

Areal des ehemaligen „Kirchenhauses“ und

späteren „Kämmereihauses“, das 1821 durch

Brand zerstört wurde, errichtete man Mitte des

19.Jh. den Nachfolgebau Kirchplatz 5, einen

strengen schmucklosen Bau, der die Bauflucht

des Hauses Kirchplatz 1 wieder aufgreift. Auch

der angrenzende Bau Kirchplatz 6, die ehema-

lige Kämmerei, wurde 1821 vernichtet und

durch einen Nachfolgebau ersetzt. Anderen

konstruktiven Gestaltungsgrundsätzen folgt der

Fachwerkbau Kirchplatz 7, das ehemalige

„Predigerwitwenhaus“. Wohl im ausgehenden

17.Jh. entstanden, kommt dem in Höhe der

Ostapsis riegelartig in den Platzraum vorsprin-

genden Traufenbau besondere Bedeutung zu.

Der allseitig in Balkenstärke vorkragende,

stockwerkweise abgezimmerte Bau schließt mit

steilem Satteldach ab. Zur Wirkung des Baues

tragen die kurzen, paarweise angeordneten

Fußstreben in der Brüstungszone des Ober-

stockes und das mehrgliedrige, aus Zahn-

schnitt und gedrehtem Tauband bestehende

Gebälk bei. Bemerkenswert sind auch die

Säulenausbildungen, die aus dem vollen Holz

der Eckständer herausgearbeitet wurden.

Etwas abgesetzt vom ehemaligen Prediger-

witwenhaus, weiter nach Süden in den

Platzraum vorgeschoben, schließt der frei ste-

hende, mehrfach überformte, ursprünglich

doppelgeschossige Fachwerkbau Kirchplatz 8

an, der zunächst „Syndicatshaus“, dann

„Konrektorhaus“ war und der gleichsam den

nordöstlichen Abschluss der Kirchplatzbebau-

ung darstellt.

Mühlenstraße

Neben der stadtgrundrissbeherrschenden,

west-ost-gerichteten Breiten Straße, die gleich-

sam das Rückgrat des Northeimer Straßen-

systems bildet, tritt die leicht außermittig nach

Norden abzweigende Mühlenstraße/Markt be-

stimmend hervor. Eine völlige Umgestaltung

erfuhr der südliche Abschnitt, der Markt, durch

den Stadtbrand von 1832, der historisch

wertvolle Bausubstanz vernichtete, insbeson-

dere das mittelalterliche Rathaus (siehe

„Markt“), das sich einst keilartig in den

Platzraum hineinschob und zugleich eine

Einschnürung der Straße bewirkte. Sein Haupt-

portal war zum Marktplatz ausgerichtet und

fand in der ehemaligen Marktkapelle St. Fabian

und Sebastian sein nördliches Gegengewicht.

Nördlich des platzbeherrschenden Solitärbaues

verjüngt sich die Mühlenstraße, die in den

Schriftquellen molen strate genannt wird. Wie

die Breite Straße so war auch die Mühlenstraße

einst Teil einer bedeutenden Fernhandels-

straße. An der Nahtstelle Mühlenstra-

ße/Stadtmauer entstand das Untere Tor oder

Mühlentor (valva molendini, molendor). Jenseits

246

Kirchplatz 8, ehern. "Syndicatshaus", bzw. "Konrektorhaus"

flucht zurückspringender axialsymmetrischer

Bau mit rasterartigem Fachwerk.

Es schließt, die Bauflucht des Nachbarge-

bäudes aufgreifend, der dreiachsige Fachwerk-

bau Kirchplatz 3, das ehemalige Organisten-

haus, an. Der traufständig ausgerichtete Bau

des frühen 18.Jh. wurde nachträglich, wohl

Anfang des 19.Jh., aufgestockt. Zeitgleich ent-

stand der Traufenbau Kirchplatz 4. Auf dem

Areal des ehemaligen „Kirchenhauses“ und

späteren „Kämmereihauses“, das 1821 durch

Brand zerstört wurde, errichtete man Mitte des

19.Jh. den Nachfolgebau Kirchplatz 5, einen

strengen schmucklosen Bau, der die Bauflucht

des Hauses Kirchplatz 1 wieder aufgreift. Auch

der angrenzende Bau Kirchplatz 6, die ehema-

lige Kämmerei, wurde 1821 vernichtet und

durch einen Nachfolgebau ersetzt. Anderen

konstruktiven Gestaltungsgrundsätzen folgt der

Fachwerkbau Kirchplatz 7, das ehemalige

„Predigerwitwenhaus“. Wohl im ausgehenden

17.Jh. entstanden, kommt dem in Höhe der

Ostapsis riegelartig in den Platzraum vorsprin-

genden Traufenbau besondere Bedeutung zu.

Der allseitig in Balkenstärke vorkragende,

stockwerkweise abgezimmerte Bau schließt mit

steilem Satteldach ab. Zur Wirkung des Baues

tragen die kurzen, paarweise angeordneten

Fußstreben in der Brüstungszone des Ober-

stockes und das mehrgliedrige, aus Zahn-

schnitt und gedrehtem Tauband bestehende

Gebälk bei. Bemerkenswert sind auch die

Säulenausbildungen, die aus dem vollen Holz

der Eckständer herausgearbeitet wurden.

Etwas abgesetzt vom ehemaligen Prediger-

witwenhaus, weiter nach Süden in den

Platzraum vorgeschoben, schließt der frei ste-

hende, mehrfach überformte, ursprünglich

doppelgeschossige Fachwerkbau Kirchplatz 8

an, der zunächst „Syndicatshaus“, dann

„Konrektorhaus“ war und der gleichsam den

nordöstlichen Abschluss der Kirchplatzbebau-

ung darstellt.

Mühlenstraße

Neben der stadtgrundrissbeherrschenden,

west-ost-gerichteten Breiten Straße, die gleich-

sam das Rückgrat des Northeimer Straßen-

systems bildet, tritt die leicht außermittig nach

Norden abzweigende Mühlenstraße/Markt be-

stimmend hervor. Eine völlige Umgestaltung

erfuhr der südliche Abschnitt, der Markt, durch

den Stadtbrand von 1832, der historisch

wertvolle Bausubstanz vernichtete, insbeson-

dere das mittelalterliche Rathaus (siehe

„Markt“), das sich einst keilartig in den

Platzraum hineinschob und zugleich eine

Einschnürung der Straße bewirkte. Sein Haupt-

portal war zum Marktplatz ausgerichtet und

fand in der ehemaligen Marktkapelle St. Fabian

und Sebastian sein nördliches Gegengewicht.

Nördlich des platzbeherrschenden Solitärbaues

verjüngt sich die Mühlenstraße, die in den

Schriftquellen molen strate genannt wird. Wie

die Breite Straße so war auch die Mühlenstraße

einst Teil einer bedeutenden Fernhandels-

straße. An der Nahtstelle Mühlenstra-

ße/Stadtmauer entstand das Untere Tor oder

Mühlentor (valva molendini, molendor). Jenseits

246