Mühlentor 4, Wohnhaus des ehern, von Hattorf'schen Sattelhofes, 1677, heute Heimatmuseum

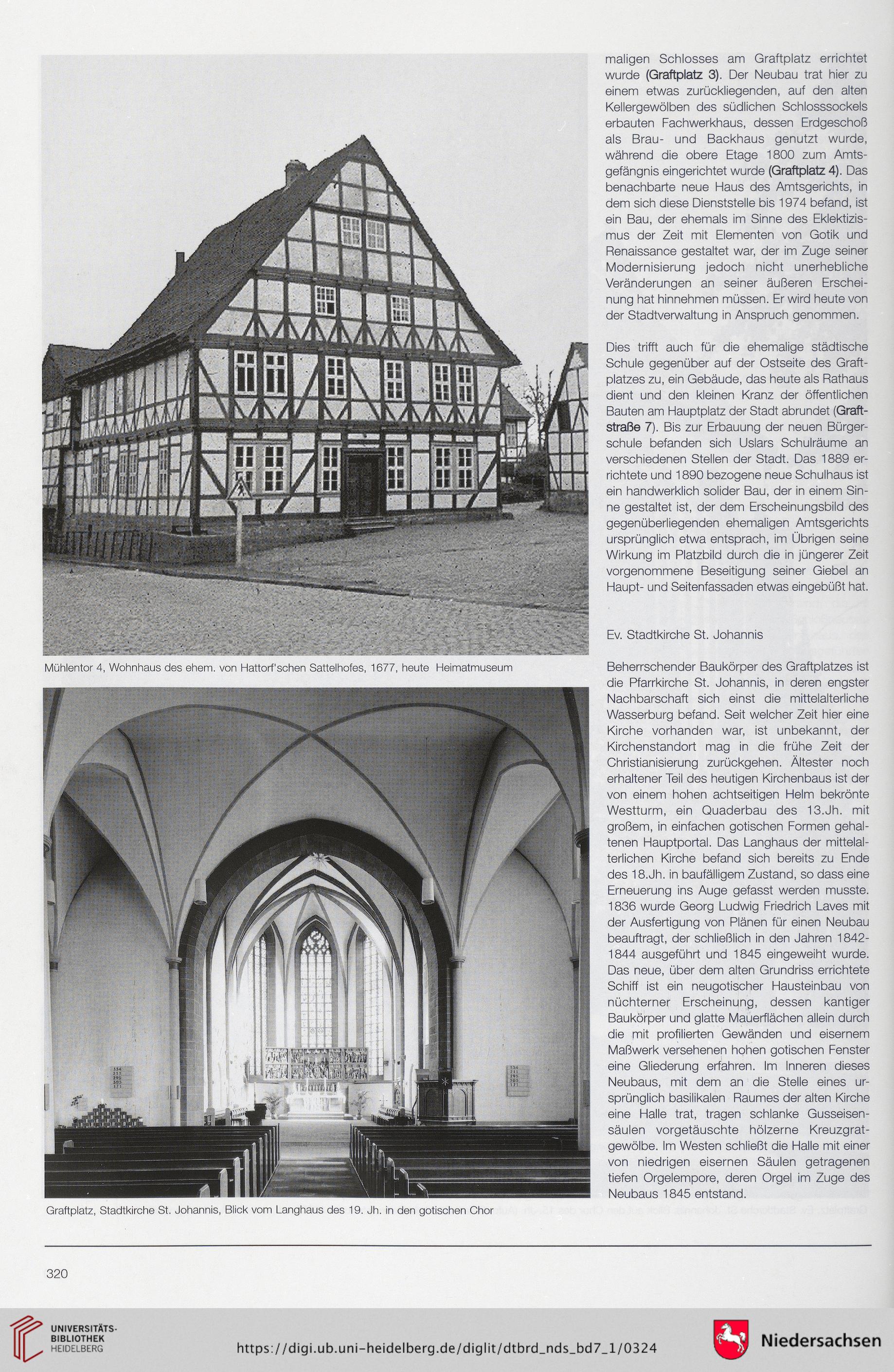

Graftplatz, Stadtkirche St. Johannis, Blick vom Langhaus des 19. Jh. in den gotischen Chor

maligen Schlosses am Graftplatz errichtet

wurde (Graftplatz 3). Der Neubau trat hier zu

einem etwas zurückliegenden, auf den alten

Kellergewölben des südlichen Schlosssockels

erbauten Fachwerkhaus, dessen Erdgeschoß

als Brau- und Backhaus genutzt wurde,

während die obere Etage 1800 zum Amts-

gefängnis eingerichtet wurde (Graftplatz 4). Das

benachbarte neue Haus des Amtsgerichts, in

dem sich diese Dienststelle bis 1974 befand, ist

ein Bau, der ehemals im Sinne des Eklektizis-

mus der Zeit mit Elementen von Gotik und

Renaissance gestaltet war, der im Zuge seiner

Modernisierung jedoch nicht unerhebliche

Veränderungen an seiner äußeren Erschei-

nung hat hinnehmen müssen. Er wird heute von

der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.

Dies trifft auch für die ehemalige städtische

Schule gegenüber auf der Ostseite des Graft-

platzes zu, ein Gebäude, das heute als Rathaus

dient und den kleinen Kranz der öffentlichen

Bauten am Hauptplatz der Stadt abrundet (Graft-

straße 7). Bis zur Erbauung der neuen Bürger-

schule befanden sich Uslars Schulräume an

verschiedenen Stellen der Stadt, Das 1889 er-

richtete und 1890 bezogene neue Schulhaus ist

ein handwerklich solider Bau, der in einem Sin-

ne gestaltet ist, der dem Erscheinungsbild des

gegenüberliegenden ehemaligen Amtsgerichts

ursprünglich etwa entsprach, im Übrigen seine

Wirkung im Platzbild durch die in jüngerer Zeit

vorgenommene Beseitigung seiner Giebel an

Haupt- und Seitenfassaden etwas eingebüßt hat.

Ev. Stadtkirche St. Johannis

Beherrschender Baukörper des Graftplatzes ist

die Pfarrkirche St. Johannis, in deren engster

Nachbarschaft sich einst die mittelalterliche

Wasserburg befand. Seit welcher Zeit hier eine

Kirche vorhanden war, ist unbekannt, der

Kirchenstandort mag in die frühe Zeit der

Christianisierung zurückgehen. Ältester noch

erhaltener Teil des heutigen Kirchenbaus ist der

von einem hohen achtseitigen Helm bekrönte

Westturm, ein Quaderbau des 13.Jh. mit

großem, in einfachen gotischen Formen gehal-

tenen Hauptportal. Das Langhaus der mittelal-

terlichen Kirche befand sich bereits zu Ende

des 18.Jh. in baufälligem Zustand, so dass eine

Erneuerung ins Auge gefasst werden musste.

1836 wurde Georg Ludwig Friedrich Laves mit

der Ausfertigung von Plänen für einen Neubau

beauftragt, der schließlich in den Jahren 1842-

1844 ausgeführt und 1845 eingeweiht wurde.

Das neue, über dem alten Grundriss errichtete

Schiff ist ein neugotischer Hausteinbau von

nüchterner Erscheinung, dessen kantiger

Baukörper und glatte Mauerflächen allein durch

die mit profilierten Gewänden und eisernem

Maßwerk versehenen hohen gotischen Fenster

eine Gliederung erfahren. Im Inneren dieses

Neubaus, mit dem an die Stelle eines ur-

sprünglich basilikalen Raumes der alten Kirche

eine Halle trat, tragen schlanke Gusseisen-

säulen vorgetäuschte hölzerne Kreuzgrat-

gewölbe. Im Westen schließt die Halle mit einer

von niedrigen eisernen Säulen getragenen

tiefen Orgelempore, deren Orgel im Zuge des

Neubaus 1845 entstand.

320

Graftplatz, Stadtkirche St. Johannis, Blick vom Langhaus des 19. Jh. in den gotischen Chor

maligen Schlosses am Graftplatz errichtet

wurde (Graftplatz 3). Der Neubau trat hier zu

einem etwas zurückliegenden, auf den alten

Kellergewölben des südlichen Schlosssockels

erbauten Fachwerkhaus, dessen Erdgeschoß

als Brau- und Backhaus genutzt wurde,

während die obere Etage 1800 zum Amts-

gefängnis eingerichtet wurde (Graftplatz 4). Das

benachbarte neue Haus des Amtsgerichts, in

dem sich diese Dienststelle bis 1974 befand, ist

ein Bau, der ehemals im Sinne des Eklektizis-

mus der Zeit mit Elementen von Gotik und

Renaissance gestaltet war, der im Zuge seiner

Modernisierung jedoch nicht unerhebliche

Veränderungen an seiner äußeren Erschei-

nung hat hinnehmen müssen. Er wird heute von

der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.

Dies trifft auch für die ehemalige städtische

Schule gegenüber auf der Ostseite des Graft-

platzes zu, ein Gebäude, das heute als Rathaus

dient und den kleinen Kranz der öffentlichen

Bauten am Hauptplatz der Stadt abrundet (Graft-

straße 7). Bis zur Erbauung der neuen Bürger-

schule befanden sich Uslars Schulräume an

verschiedenen Stellen der Stadt, Das 1889 er-

richtete und 1890 bezogene neue Schulhaus ist

ein handwerklich solider Bau, der in einem Sin-

ne gestaltet ist, der dem Erscheinungsbild des

gegenüberliegenden ehemaligen Amtsgerichts

ursprünglich etwa entsprach, im Übrigen seine

Wirkung im Platzbild durch die in jüngerer Zeit

vorgenommene Beseitigung seiner Giebel an

Haupt- und Seitenfassaden etwas eingebüßt hat.

Ev. Stadtkirche St. Johannis

Beherrschender Baukörper des Graftplatzes ist

die Pfarrkirche St. Johannis, in deren engster

Nachbarschaft sich einst die mittelalterliche

Wasserburg befand. Seit welcher Zeit hier eine

Kirche vorhanden war, ist unbekannt, der

Kirchenstandort mag in die frühe Zeit der

Christianisierung zurückgehen. Ältester noch

erhaltener Teil des heutigen Kirchenbaus ist der

von einem hohen achtseitigen Helm bekrönte

Westturm, ein Quaderbau des 13.Jh. mit

großem, in einfachen gotischen Formen gehal-

tenen Hauptportal. Das Langhaus der mittelal-

terlichen Kirche befand sich bereits zu Ende

des 18.Jh. in baufälligem Zustand, so dass eine

Erneuerung ins Auge gefasst werden musste.

1836 wurde Georg Ludwig Friedrich Laves mit

der Ausfertigung von Plänen für einen Neubau

beauftragt, der schließlich in den Jahren 1842-

1844 ausgeführt und 1845 eingeweiht wurde.

Das neue, über dem alten Grundriss errichtete

Schiff ist ein neugotischer Hausteinbau von

nüchterner Erscheinung, dessen kantiger

Baukörper und glatte Mauerflächen allein durch

die mit profilierten Gewänden und eisernem

Maßwerk versehenen hohen gotischen Fenster

eine Gliederung erfahren. Im Inneren dieses

Neubaus, mit dem an die Stelle eines ur-

sprünglich basilikalen Raumes der alten Kirche

eine Halle trat, tragen schlanke Gusseisen-

säulen vorgetäuschte hölzerne Kreuzgrat-

gewölbe. Im Westen schließt die Halle mit einer

von niedrigen eisernen Säulen getragenen

tiefen Orgelempore, deren Orgel im Zuge des

Neubaus 1845 entstand.

320