Fabrik und Tagebau arbeiteten noch bis 1911.

Südlich von Volpriehausen gab es seit den

siebziger Jahren den Basaltabbau bei der

Bramburg, der bis Anfang der zwanziger Jahre

des 2O.Jh. über eine Schmalspurfeldbahn mit

dem Bahnhof in Volpriehausen verbunden war.

Diese in der Nachbarschaft gelegenen Indus-

triebetriebe beschäftigten zwar eine große Zahl

von Arbeitskräften, gleichwohl waren die Folgen

für die Entwicklung des Ortsbildes noch um die

Jahrhundertwende gering. Dies änderte sich

erst mit dem Kalibergbau, der für das Dorf ein-

schneidende Veränderungen und eine kräftige

Ortserweiterung nach Süden mit sich brachte.

1895 wurde in Köln die Bergbau-Aktiengesell-

schaft Justus gegründet, die 1901 den ersten

Schacht Justus I am südöstlichen Ortsrand von

Volpriehausen anlegte. Ihm folgten umfangrei-

che Werksanlagen auf dem Gelände zwischen

Schachtstraße, B 241 und Eisenbahn. Die

Baulichkeiten des seit den zwanziger Jahren

des 20.Jh. als Kaliwerk Wittekind bekannten

Komplexes sind heute überwiegend abge-

brochen oder nur in veränderter Gestalt

überkommen, erhalten blieben einige Häuser

und Werkswohnungen, die im 1. Jahrzehnt des

Werks am Nordrand des Areals erbaut wurden

(Bollertstraße 24/26: Wohnheim für ledige

Arbeiter; Bollertstraße 28/30: ehemaliges

Steigerhaus). Wenig entfernt erinnert die ehe-

malige Direktorenvilla der Schachtanlage an

diesen überregional bedeutenden Wirtschafts-

betrieb. Das im Grund- und Aufriss lebhaft

gegliederte und mit repräsentativem Anspruch

gestaltete Haus ist ein Putzbau mit Sandstein-

einfassungen und -gliederungen, der um 1905

von den hannoverschen Architekten Fastje und

Schaumann entworfen wurde (Schachtstraße 9).

1938 übernahm die deutsche Wehrmacht das

Bergwerk, um seine Anlagen für die Lagerung

und Produktion von Munition zu nutzen. In

diesem Zusammenhang wurden noch im sel-

ben Jahr erhebliche Um- und Neubauten auf

dem Werksgelände unter dem Architekten Otto

Katzmann ausgeführt. Anschauliches Zeugnis

für diese letzte Phase aus dem Bestehen des

ehemaligen Kaliwerks ist heute noch die

Toranlage der östlichen Zufahrt zum Werk, ein

von hohen Stützmauern eingefasster steinerner

Turmbau, dessen gestalterischer Traditionalis-

mus wesentliche künstlerische Tendenzen des

Bauens in der Zeit des Nationalsozialismus

beispielhaft zur Anschauung bringen kann

(Industriestraße 6).

1945 wurde das Bergwerk durch das Explo-

sionsunglück vom 29./30. September ver-

nichtet. An das Werk und ganz in den künst-

lerischen Vorstellungen der Zeit, in der die

Anlagen für den Rüstungsbetrieb genutzt wur-

den, erinnert im Ort das überlebensgroße

Denkmal des Bergmanns in der Volperstraße.

Es war 1943 vom Architekten Katzmann ent-

worfen und 1945 durch den Bildhauer Prof.

Erich Schmidt-Kestner in Sollingsandstein aus-

geführt worden, konnte aber erst 1971 end-

gültig in Volpriehausen aufgestellt werden. Ein

Denkmal gänzlich anderer Art, das an das

bäuerliche Leben in der Zeit vor der Industria-

lisierung Volpriehausens erinnert, findet sich in

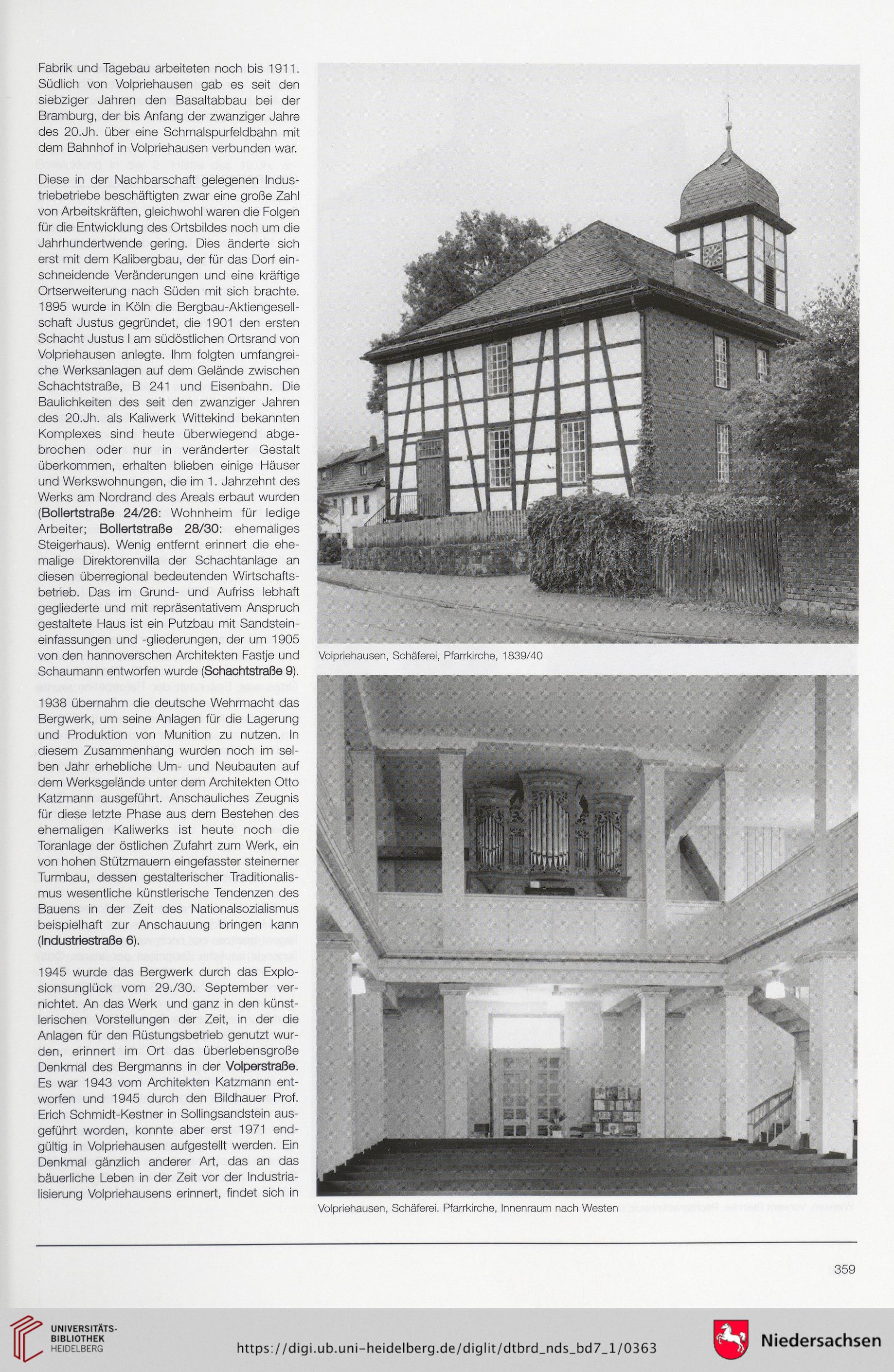

Volpriehausen, Schäferei, Pfarrkirche, 1839/40

Volpriehausen, Schäferei. Pfarrkirche, Innenraum nach Westen

359

Südlich von Volpriehausen gab es seit den

siebziger Jahren den Basaltabbau bei der

Bramburg, der bis Anfang der zwanziger Jahre

des 2O.Jh. über eine Schmalspurfeldbahn mit

dem Bahnhof in Volpriehausen verbunden war.

Diese in der Nachbarschaft gelegenen Indus-

triebetriebe beschäftigten zwar eine große Zahl

von Arbeitskräften, gleichwohl waren die Folgen

für die Entwicklung des Ortsbildes noch um die

Jahrhundertwende gering. Dies änderte sich

erst mit dem Kalibergbau, der für das Dorf ein-

schneidende Veränderungen und eine kräftige

Ortserweiterung nach Süden mit sich brachte.

1895 wurde in Köln die Bergbau-Aktiengesell-

schaft Justus gegründet, die 1901 den ersten

Schacht Justus I am südöstlichen Ortsrand von

Volpriehausen anlegte. Ihm folgten umfangrei-

che Werksanlagen auf dem Gelände zwischen

Schachtstraße, B 241 und Eisenbahn. Die

Baulichkeiten des seit den zwanziger Jahren

des 20.Jh. als Kaliwerk Wittekind bekannten

Komplexes sind heute überwiegend abge-

brochen oder nur in veränderter Gestalt

überkommen, erhalten blieben einige Häuser

und Werkswohnungen, die im 1. Jahrzehnt des

Werks am Nordrand des Areals erbaut wurden

(Bollertstraße 24/26: Wohnheim für ledige

Arbeiter; Bollertstraße 28/30: ehemaliges

Steigerhaus). Wenig entfernt erinnert die ehe-

malige Direktorenvilla der Schachtanlage an

diesen überregional bedeutenden Wirtschafts-

betrieb. Das im Grund- und Aufriss lebhaft

gegliederte und mit repräsentativem Anspruch

gestaltete Haus ist ein Putzbau mit Sandstein-

einfassungen und -gliederungen, der um 1905

von den hannoverschen Architekten Fastje und

Schaumann entworfen wurde (Schachtstraße 9).

1938 übernahm die deutsche Wehrmacht das

Bergwerk, um seine Anlagen für die Lagerung

und Produktion von Munition zu nutzen. In

diesem Zusammenhang wurden noch im sel-

ben Jahr erhebliche Um- und Neubauten auf

dem Werksgelände unter dem Architekten Otto

Katzmann ausgeführt. Anschauliches Zeugnis

für diese letzte Phase aus dem Bestehen des

ehemaligen Kaliwerks ist heute noch die

Toranlage der östlichen Zufahrt zum Werk, ein

von hohen Stützmauern eingefasster steinerner

Turmbau, dessen gestalterischer Traditionalis-

mus wesentliche künstlerische Tendenzen des

Bauens in der Zeit des Nationalsozialismus

beispielhaft zur Anschauung bringen kann

(Industriestraße 6).

1945 wurde das Bergwerk durch das Explo-

sionsunglück vom 29./30. September ver-

nichtet. An das Werk und ganz in den künst-

lerischen Vorstellungen der Zeit, in der die

Anlagen für den Rüstungsbetrieb genutzt wur-

den, erinnert im Ort das überlebensgroße

Denkmal des Bergmanns in der Volperstraße.

Es war 1943 vom Architekten Katzmann ent-

worfen und 1945 durch den Bildhauer Prof.

Erich Schmidt-Kestner in Sollingsandstein aus-

geführt worden, konnte aber erst 1971 end-

gültig in Volpriehausen aufgestellt werden. Ein

Denkmal gänzlich anderer Art, das an das

bäuerliche Leben in der Zeit vor der Industria-

lisierung Volpriehausens erinnert, findet sich in

Volpriehausen, Schäferei, Pfarrkirche, 1839/40

Volpriehausen, Schäferei. Pfarrkirche, Innenraum nach Westen

359