Die XII. Deutsche Knnstgewerbeausstellung Dresden ;go6.

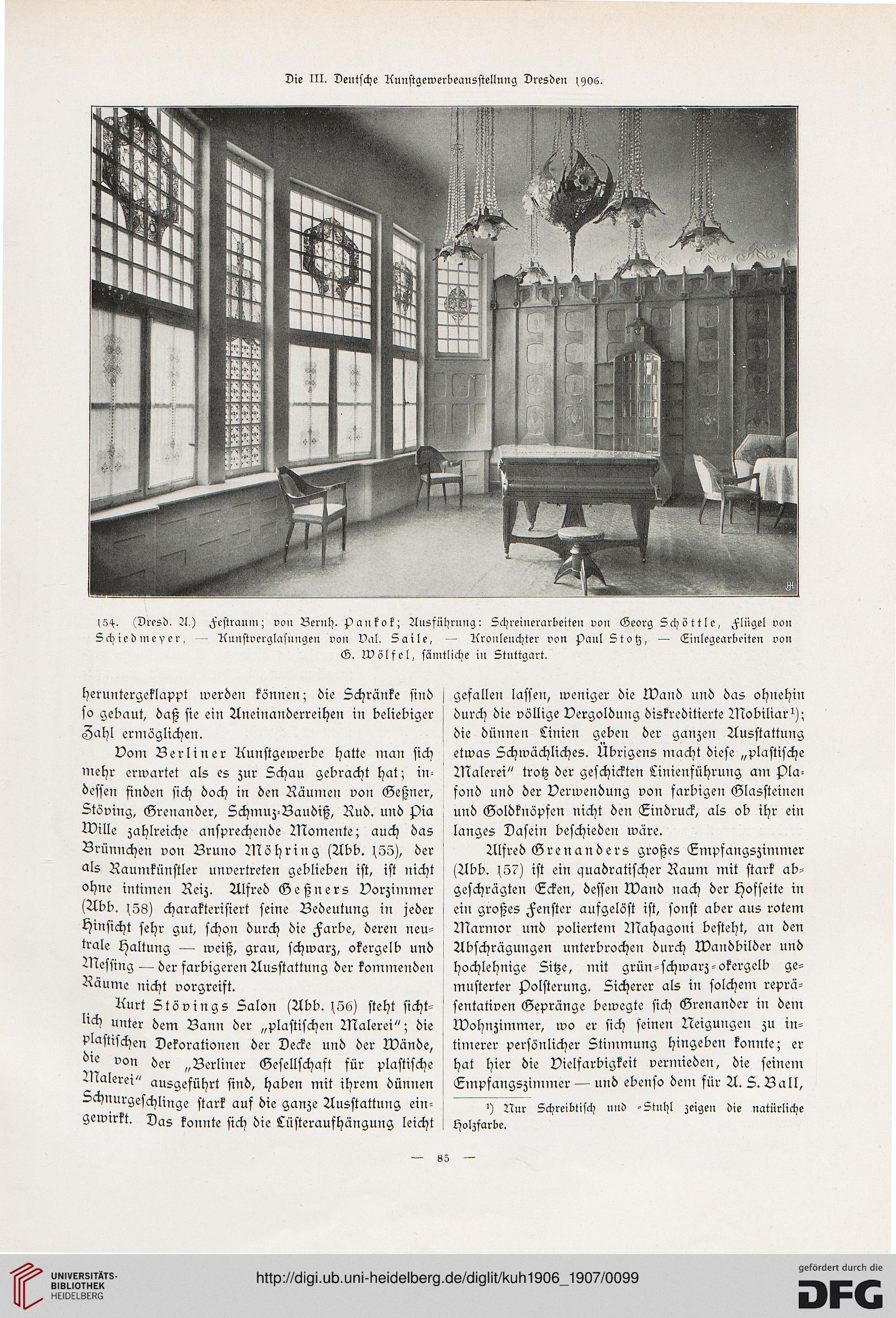

ts^. (Dresd. 21.) Festrauin; von Beruh. Pan kok; Ansführung: Schreinerarbeiten von Georg Schüttle, Flügel von

Schied meyer, - Kunstverglasungen von Val. Saile, — Kronleuchter von Paul Stotz, — Einlegearbeiten von

G. Wölfel, sämtliche in Stuttgart.

heruntergeklappt werden können; die Schränke sind

so gebaut, daß sie ein Aneinanderreihen in beliebiger

Zahl ermöglichen.

vom Berliner Aunstgewerbe hatte man sich

mehr erwartet als es zur Schau gebracht hat; in-

dessen finden sich doch in den Räunien von Geßner,

Äöving, Grenander, Schmuz-Baudiß, Rud. und Pia

Wille zahlreiche ansprechende Momente; auch das

Brünnchen von Bruno Möhring (Abb. der

als Raumkünstler unvertreten geblieben ist, ist nicht

ohne intimen Reiz. Alfred Geßners Vorzimmer

(Abb. f58) charakterisiert seine Bedeutung in jeder

Einsicht sehr gut, schon durch die Farbe, deren neu-

trale Haltung — weiß, grau, schwarz, okergelb und

Messing — der farbigeren Ausstattung der kommenden

Räunre nicht vorgreift.

Aurt Stövings Salon (Abb. (56) steht sicht-

ttch unter dem Bann der „plastischen Malerei"; die

plastischen Dekorationen der Decke und der Wände,

dis von der „Berliner Gesellschaft für plastische

Malerei" ausgeführt sind, haben mit ihrem dünnen

5chnurgeschlinge stark auf die ganze Ausstattung ein-

gewirkt. Das konnte sich die Lüsteraufhängung leicht

gefallen lassen, weniger die Wand und das ohnehin

durch die völlige Vergoldung diskreditierte Mobiliars;

die dünnen Linien geben der ganzen Ausstattung

etwas Schwächliches. Übrigens macht diese „plastische

Malerei" trotz der geschickten Linienführung am Pla-

fond und der Verwendung von farbigen Glassteinen

und Goldknöpfen nicht den Gindruck, als ob ihr ein

langes Dasein beschieden wäre.

Alfred Grenanders großes Empfangszimmer

(Abb. (57) ist ein quadratischer Raum mit stark ab-

geschrägten Ecken, dessen Wand nach der Hofseite in

ein großes Fenster aufgelöst ist, sonst aber aus rotem

Marmor und polierten: Mahagoni besteht, an den

Abschrägungen unterbrochen durch Wandbilder und

hochlehnige Sitze, mit grün-schwarz-okergelb ge-

musterter Polsterung. Sicherer als in solchem reprä-

sentativen Gepränge bewegte sich Grenander in dem

Wohnzimmer, wo er sich seinen Neigungen zu in-

timerer persönlicher Stimmung hingeben konnte; er

hat hier die Vielfarbigkeit vermieden, die seinem

Empfangszimmer — und ebenso dem für A. 5. Ball,

') Nur Schreibtisch und -Stuhl zeigen die natürliche

Ijolzfarbe.

ts^. (Dresd. 21.) Festrauin; von Beruh. Pan kok; Ansführung: Schreinerarbeiten von Georg Schüttle, Flügel von

Schied meyer, - Kunstverglasungen von Val. Saile, — Kronleuchter von Paul Stotz, — Einlegearbeiten von

G. Wölfel, sämtliche in Stuttgart.

heruntergeklappt werden können; die Schränke sind

so gebaut, daß sie ein Aneinanderreihen in beliebiger

Zahl ermöglichen.

vom Berliner Aunstgewerbe hatte man sich

mehr erwartet als es zur Schau gebracht hat; in-

dessen finden sich doch in den Räunien von Geßner,

Äöving, Grenander, Schmuz-Baudiß, Rud. und Pia

Wille zahlreiche ansprechende Momente; auch das

Brünnchen von Bruno Möhring (Abb. der

als Raumkünstler unvertreten geblieben ist, ist nicht

ohne intimen Reiz. Alfred Geßners Vorzimmer

(Abb. f58) charakterisiert seine Bedeutung in jeder

Einsicht sehr gut, schon durch die Farbe, deren neu-

trale Haltung — weiß, grau, schwarz, okergelb und

Messing — der farbigeren Ausstattung der kommenden

Räunre nicht vorgreift.

Aurt Stövings Salon (Abb. (56) steht sicht-

ttch unter dem Bann der „plastischen Malerei"; die

plastischen Dekorationen der Decke und der Wände,

dis von der „Berliner Gesellschaft für plastische

Malerei" ausgeführt sind, haben mit ihrem dünnen

5chnurgeschlinge stark auf die ganze Ausstattung ein-

gewirkt. Das konnte sich die Lüsteraufhängung leicht

gefallen lassen, weniger die Wand und das ohnehin

durch die völlige Vergoldung diskreditierte Mobiliars;

die dünnen Linien geben der ganzen Ausstattung

etwas Schwächliches. Übrigens macht diese „plastische

Malerei" trotz der geschickten Linienführung am Pla-

fond und der Verwendung von farbigen Glassteinen

und Goldknöpfen nicht den Gindruck, als ob ihr ein

langes Dasein beschieden wäre.

Alfred Grenanders großes Empfangszimmer

(Abb. (57) ist ein quadratischer Raum mit stark ab-

geschrägten Ecken, dessen Wand nach der Hofseite in

ein großes Fenster aufgelöst ist, sonst aber aus rotem

Marmor und polierten: Mahagoni besteht, an den

Abschrägungen unterbrochen durch Wandbilder und

hochlehnige Sitze, mit grün-schwarz-okergelb ge-

musterter Polsterung. Sicherer als in solchem reprä-

sentativen Gepränge bewegte sich Grenander in dem

Wohnzimmer, wo er sich seinen Neigungen zu in-

timerer persönlicher Stimmung hingeben konnte; er

hat hier die Vielfarbigkeit vermieden, die seinem

Empfangszimmer — und ebenso dem für A. 5. Ball,

') Nur Schreibtisch und -Stuhl zeigen die natürliche

Ijolzfarbe.