Die UI. Deutsche Kunstgcivcrbeansstellung Dresden (906.

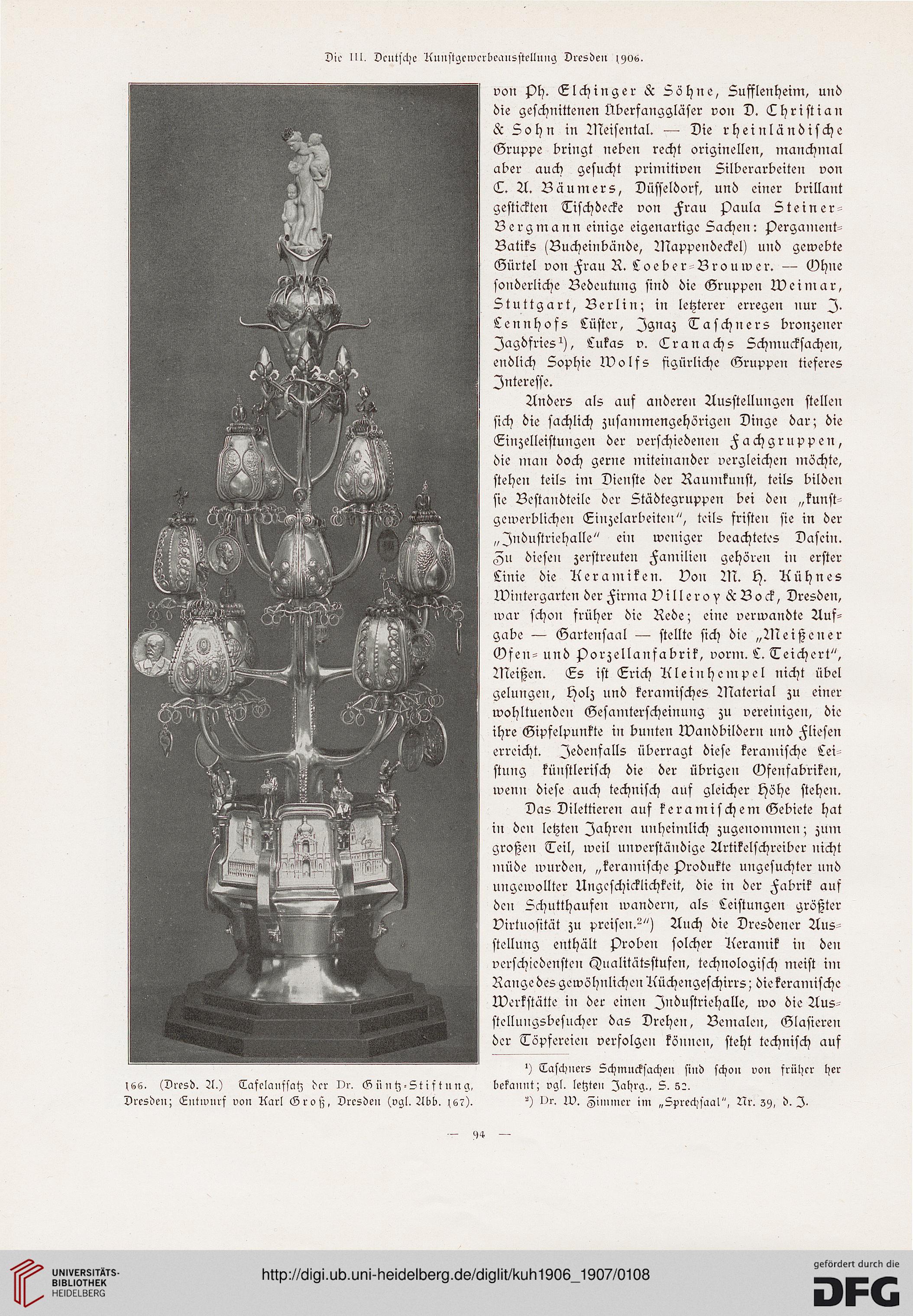

;ss. (Dresd. A.) Tafelaufsatz der Idr. Güntz-Stiftung.

Dresden; Entwurf von Karl Groß, Dresden (vgl. Abb. ;s?).

von PH. Tlchinger & Söhne, Sufflenheim, und

die geschnittenen Überfanggläser von D. Christian

6c Sohn in Meisental. — Die rheinländische

Gruppe bringt neben recht originellen, manchmal

aber auch gesucht primitiven Silberarbeiten von

T. A. Säumers, Düsseldorf, und einer brillant

gestickten Tischdecke von Frau Paula Steiner-

Bergmann einige eigenartige Sachen: Pergament-

Batiks (Bucheinbände, Mappendeckel) und gewebte

Gürtel von Frau R. Loeber-Brouwer. — Ohne

sonderliche Bedeutung sind die Gruppen Weinrar,

Stuttgart, Berlin; in letzterer erregen nur I.

Lennhofs Lüster, Ignaz Taschners bronzener

Iagdfries , Lukas v. Tranachs Schmucksachen,

endlich Sophie Wolfs figürliche Gruppen tieferes

Interesse.

Anders als auf airderen Ausstellungen stellen

sich die sachlich zusanrmengehörigen Dinge dar; die

Ginzelleistungen der verschiedenen Fachgruppen,

die man doch gerne miteinander vergleichen möchte,

steheir teils inr Dienste der Raumkunst, teils bilden

sie Bestandteile der Städtegruppen bei den „kunst-

gewerblicherr Ginzelarbeiteir", teils fristen sie in der

„Industriehalle" ein weniger beachtetes Dasein.

Irr dieseir zerstreuten Familieir gehören iir erster

Linie die Aer antiken. Bon M. p. Aühnes

Wirrtergarten der Firma Bille roy 6cBock, Dresden,

war schon früher die Rede; eine verwandte Auf-

gabe — Gartensaal — stellte sich die „Meißener

Ofen-und Porzellanfabrik, vorm. L. Teichert",

Meißen. Gs ist Grich Aleinhempel nicht übel

gelungen, polz und keramisches Material zu einer

wohltuenden Gefanrterfcheinung zu vereiirigen, die

ihre Gipfelpunkte in bunten Wairdbilderir und Fliesen

erreicht. Jedenfalls überragt diese keramische Lei-

stung künstlerisch die der übrigen Ofenfabriken,

wenn diese auch techirisch auf gleicher Höhe stehen.

Das Dilettieren auf keramischem Gebiete hat

in deir letzten Jahren nnheimlich zugenommen; zum

großen Teil, weil unverstäirdige Artikelschreiber iricht

nrüde wurden, „keramische Produkte ungesuchter und

ungewollter Ungeschicklichkeit, die in der Fabrik auf

deir Schutthauferr wandern, als Leistungen größter

Virtuosität zu preisen?") Auch die Dresdener Aus

stellung enthält Probeir solcher Aeramik iir den

verschiedensten Aualitätsstufen, technologisch meist im

Range des gewöhnlichen Aüchengeschirrs; die keramische

Werkstätte in der einen Industriehalle, wo die Aus-

stcllungsbesucher das Drehen, Benralen, Glasieren

der Töpfereien verfolgen können, steht technisch auf

‘) Taschners Schmucksachen sind schon von früher her

bekannt; vgl. letzten Iahrg.. S. se.

2) Dr. D). Dimmer im „Sprechsaal", Nr. ZJ, d. I.

;ss. (Dresd. A.) Tafelaufsatz der Idr. Güntz-Stiftung.

Dresden; Entwurf von Karl Groß, Dresden (vgl. Abb. ;s?).

von PH. Tlchinger & Söhne, Sufflenheim, und

die geschnittenen Überfanggläser von D. Christian

6c Sohn in Meisental. — Die rheinländische

Gruppe bringt neben recht originellen, manchmal

aber auch gesucht primitiven Silberarbeiten von

T. A. Säumers, Düsseldorf, und einer brillant

gestickten Tischdecke von Frau Paula Steiner-

Bergmann einige eigenartige Sachen: Pergament-

Batiks (Bucheinbände, Mappendeckel) und gewebte

Gürtel von Frau R. Loeber-Brouwer. — Ohne

sonderliche Bedeutung sind die Gruppen Weinrar,

Stuttgart, Berlin; in letzterer erregen nur I.

Lennhofs Lüster, Ignaz Taschners bronzener

Iagdfries , Lukas v. Tranachs Schmucksachen,

endlich Sophie Wolfs figürliche Gruppen tieferes

Interesse.

Anders als auf airderen Ausstellungen stellen

sich die sachlich zusanrmengehörigen Dinge dar; die

Ginzelleistungen der verschiedenen Fachgruppen,

die man doch gerne miteinander vergleichen möchte,

steheir teils inr Dienste der Raumkunst, teils bilden

sie Bestandteile der Städtegruppen bei den „kunst-

gewerblicherr Ginzelarbeiteir", teils fristen sie in der

„Industriehalle" ein weniger beachtetes Dasein.

Irr dieseir zerstreuten Familieir gehören iir erster

Linie die Aer antiken. Bon M. p. Aühnes

Wirrtergarten der Firma Bille roy 6cBock, Dresden,

war schon früher die Rede; eine verwandte Auf-

gabe — Gartensaal — stellte sich die „Meißener

Ofen-und Porzellanfabrik, vorm. L. Teichert",

Meißen. Gs ist Grich Aleinhempel nicht übel

gelungen, polz und keramisches Material zu einer

wohltuenden Gefanrterfcheinung zu vereiirigen, die

ihre Gipfelpunkte in bunten Wairdbilderir und Fliesen

erreicht. Jedenfalls überragt diese keramische Lei-

stung künstlerisch die der übrigen Ofenfabriken,

wenn diese auch techirisch auf gleicher Höhe stehen.

Das Dilettieren auf keramischem Gebiete hat

in deir letzten Jahren nnheimlich zugenommen; zum

großen Teil, weil unverstäirdige Artikelschreiber iricht

nrüde wurden, „keramische Produkte ungesuchter und

ungewollter Ungeschicklichkeit, die in der Fabrik auf

deir Schutthauferr wandern, als Leistungen größter

Virtuosität zu preisen?") Auch die Dresdener Aus

stellung enthält Probeir solcher Aeramik iir den

verschiedensten Aualitätsstufen, technologisch meist im

Range des gewöhnlichen Aüchengeschirrs; die keramische

Werkstätte in der einen Industriehalle, wo die Aus-

stcllungsbesucher das Drehen, Benralen, Glasieren

der Töpfereien verfolgen können, steht technisch auf

‘) Taschners Schmucksachen sind schon von früher her

bekannt; vgl. letzten Iahrg.. S. se.

2) Dr. D). Dimmer im „Sprechsaal", Nr. ZJ, d. I.