HAT DAS PUBLIKUM EIN INTERESSE DARAN, SELBER DAS KUNSTGEWERBE ZU HEBEN? 93

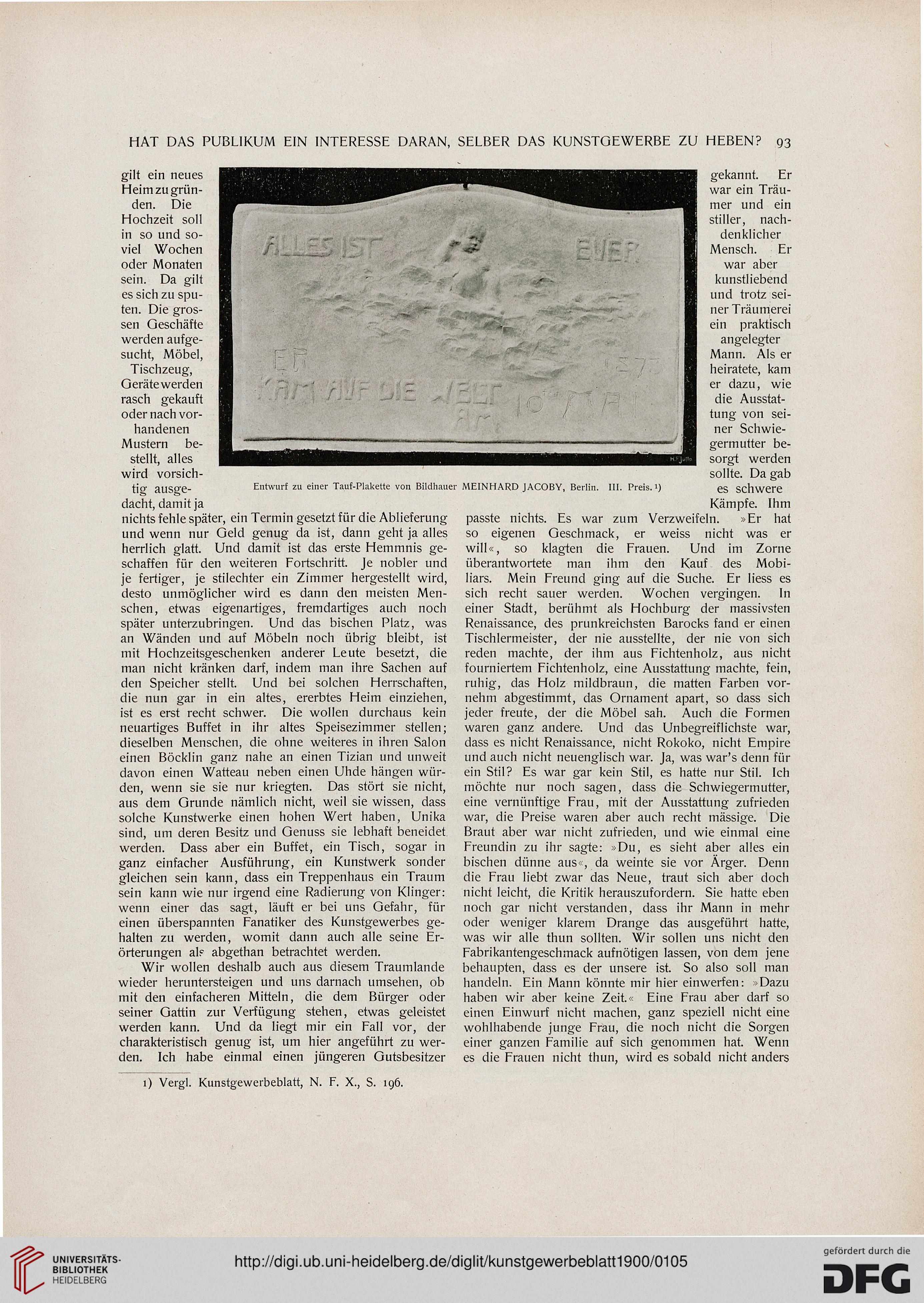

Entwurf zu einer Tauf-PIakette von Bildhauer MEINHARD JACOBY, Berlin. III. Preis, i)

gilt ein neues

Heim zu grün-

den. Die

Hochzeit soll

in so und so-

viel Wochen

oder Monaten

sein. Da gilt

es sich zu spu-

ten. Die gros-

sen Geschäfte

werden aufge-

sucht, Möbel,

Tischzeug,

Geräte werden

rasch gekauft

oder nach vor-

handenen

Mustern be-

stellt, alles

wird vorsich-

tig ausge-

dacht, damit ja

nichts fehle später, ein Termin gesetzt für die Ablieferung

und wenn nur Geld genug da ist, dann geht ja alles

herrlich glatt. Und damit ist das erste Hemmnis ge-

schaffen für den weiteren Fortschritt. Je nobler und

je fertiger, je stilechter ein Zimmer hergestellt wird,

desto unmöglicher wird es dann den meisten Men-

schen, etwas eigenartiges, fremdartiges auch noch

später unterzubringen. Und das bischen Platz, was

an Wänden und auf Möbeln noch übrig bleibt, ist

mit Hochzeitsgeschenken anderer Leute besetzt, die

man nicht kränken darf, indem man ihre Sachen auf

den Speicher stellt. Und bei solchen Herrschaften,

die nun gar in ein altes, ererbtes Heim einziehen,

ist es erst recht schwer. Die wollen durchaus kein

neuartiges Büffet in ihr altes Speisezimmer stellen;

dieselben Menschen, die ohne weiteres in ihren Salon

einen Böcklin ganz nahe an einen Tizian und unweit

davon einen Watteau neben einen Uhde hängen wür-

den, wenn sie sie nur kriegten. Das stört sie nicht,

aus dem Grunde nämlich nicht, weil sie wissen, dass

solche Kunstwerke einen hohen Wert haben, Unika

sind, um deren Besitz und Genuss sie lebhaft beneidet

werden. Dass aber ein Büffet, ein Tisch, sogar in

ganz einfacher Ausführung, ein Kunstwerk sonder

gleichen sein kann, dass ein Treppenhaus ein Traum

sein kann wie nur irgend eine Radierung von Klinger:

wenn einer das sagt, läuft er bei uns Gefahr, für

einen überspannten Fanatiker des Kunstgewerbes ge-

halten zu werden, womit dann auch alle seine Er-

örterungen alf abgethan betrachtet werden.

Wir wollen deshalb auch aus diesem Traumlande

wieder heruntersteigen und uns darnach umsehen, ob

mit den einfacheren Mitteln, die dem Bürger oder

seiner Gattin zur Verfügung stehen, etwas geleistet

werden kann. Und da liegt mir ein Fall vor, der

charakteristisch genug ist, um hier angeführt zu wer-

den. Ich habe einmal einen jüngeren Gutsbesitzer

gekannt. Er

war ein Träu-

mer und ein

stiller, nach-

denklicher

Mensch. Er

war aber

kunstliebend

und trotz sei-

ner Träumerei

ein praktisch

angelegter

Mann. Als er

heiratete, kam

er dazu, wie

die Ausstat-

tung von sei-

ner Schwie-

germutter be-

sorgt werden

sollte. Da gab

es schwere

Kämpfe. Ihm

war zum Verzweifeln. »Er hat

er weiss nicht was er

Und im Zorne

Kauf des Mobi-

, Er Hess es

passte nichts. Es

so eigenen Geschmack,

will«, so klagten die Frauen

überantwortete man ihm den

liars. Mein Freund ging auf die Suche,

sich recht sauer werden. Wochen vergingen. In

einer Stadt, berühmt als Hochburg der massivsten

Renaissance, des prunkreichsten Barocks fand er einen

Tischlermeister, der nie ausstellte, der nie von sich

reden machte, der ihm aus Fichtenholz, aus nicht

fourniertem Fichtenholz, eine Ausstattung machte, fein,

ruhig, das Holz mildbraun, die matten Farben vor-

nehm abgestimmt, das Ornament apart, so dass sich

jeder freute, der die Möbel sah. Auch die Formen

waren ganz andere. Und das Unbegreiflichste war,

dass es nicht Renaissance, nicht Rokoko, nicht Empire

und auch nicht neuenglisch war. Ja, was war's denn für

ein Stil? Es war gar kein Stil, es hatte nur Stil. Ich

möchte nur noch sagen, dass die Schwiegermutter,

eine vernünftige Frau, mit der Ausstattung zufrieden

war, die Preise waren aber auch recht massige. Die

Braut aber war nicht zufrieden, und wie einmal eine

Freundin zu ihr sagte: »Du, es sieht aber alles ein

bischen dünne aus«, da weinte sie vor Ärger. Denn

die Frau liebt zwar das Neue, traut sich aber doch

nicht leicht, die Kritik herauszufordern. Sie hatte eben

noch gar nicht verstanden, dass ihr Mann in mehr

oder weniger klarem Drange das ausgeführt hatte,

was wir alle thun sollten. Wir sollen uns nicht den

Fabrikantengeschmack aufnötigen lassen, von dem jene

behaupten, dass es der unsere ist. So also soll man

handeln. Ein Mann könnte mir hier einwerfen: »Dazu

haben wir aber keine Zeit.« Eine Frau aber darf so

einen Einwurf nicht machen, ganz speziell nicht eine

wohlhabende junge Frau, die noch nicht die Sorgen

einer ganzen Familie auf sich genommen hat. Wenn

es die Frauen nicht thun, wird es sobald nicht anders

1) Vergl. Kunstgewcrbeblatt, N. F. X., S. 196.