NEUES AUS DEM ALTEN WEIMAR

11

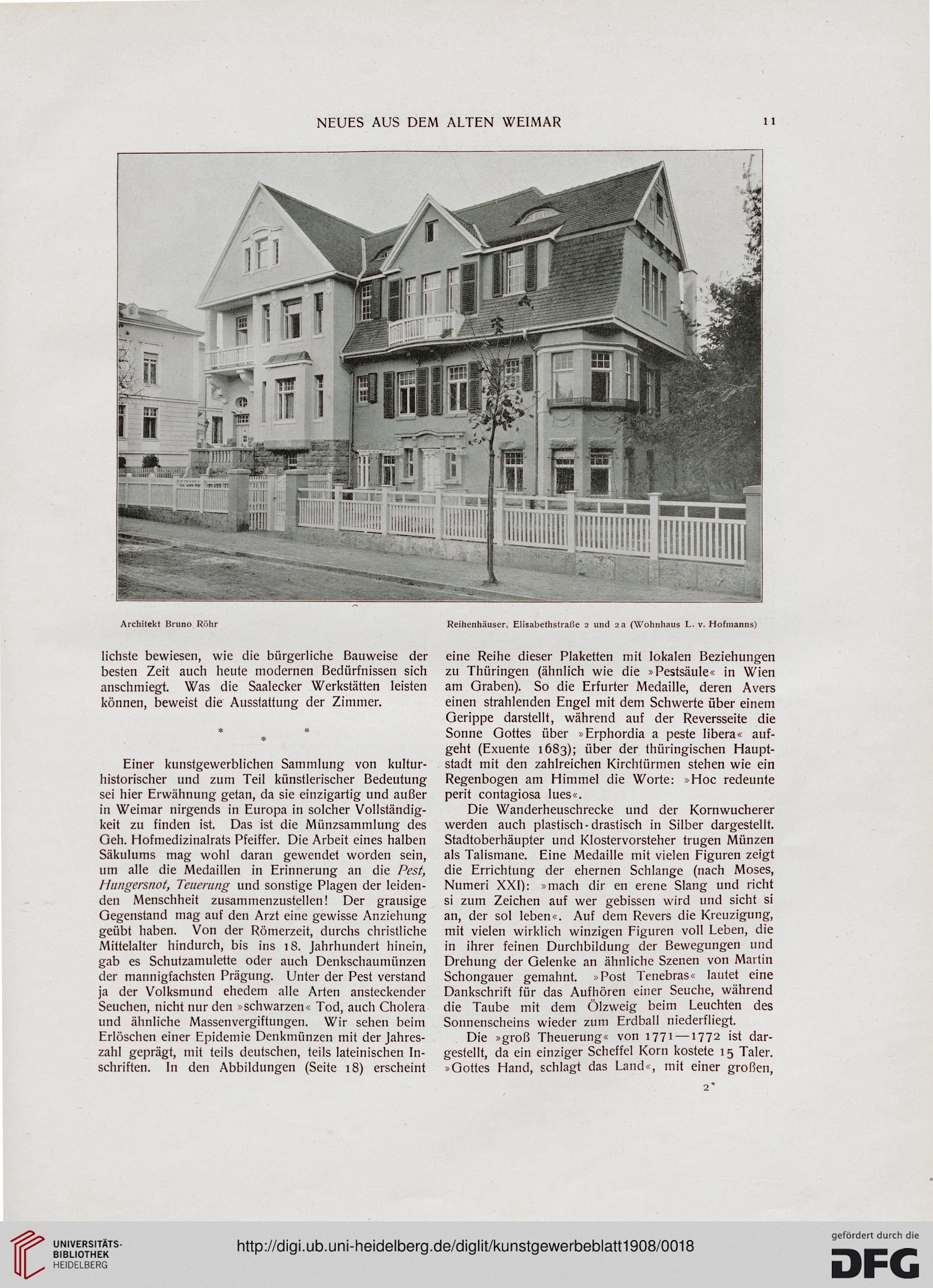

Architekt Bruno Röhr

Reihenhäuser, Elisabethstraße 2 und 2 a (Wohnhaus L. v. Hofmanns)

lichste bewiesen, wie die bürgerliche Bauweise der

besten Zeit auch heute modernen Bedürfnissen sich

anschmiegt. Was die Saalecker Werkstätten leisten

können, beweist die Ausstattung der Zimmer.

Einer kunstgewerblichen Sammlung von kultur-

historischer und zum Teil künstlerischer Bedeutung

sei hier Erwähnung getan, da sie einzigartig und außer

in Weimar nirgends in Europa in solcher Vollständig-

keit zu finden ist. Das ist die Münzsammlung des

Geh. Hofmedizinalrats Pfeiffer. Die Arbeit eines halben

Säkulums mag wohl daran gewendet worden sein,

um alle die Medaillen in Erinnerung an die Pest,

Hungersnot, Teuerung und sonstige Plagen der leiden-

den Menschheit zusammenzustellen! Der grausige

Gegenstand mag auf den Arzt eine gewisse Anziehung

geübt haben. Von der Römerzeit, durchs christliche

Mittelalter hindurch, bis ins 18. Jahrhundert hinein,

gab es Schutzamulette oder auch Denkschaumünzen

der mannigfachsten Prägung. Unter der Pest verstand

ja der Volksmund ehedem alle Arten ansteckender

Seuchen, nicht nur den »schwarzen« Tod, auch Cholera

und ähnliche Massenvergiftungen. Wir sehen beim

Erlöschen einer Epidemie Denkmünzen mit der Jahres-

zahl geprägt, mit teils deutschen, teils lateinischen In-

schriften. In den Abbildungen (Seite 18) erscheint

eine Reihe dieser Plaketten mit lokalen Beziehungen

zu Thüringen (ähnlich wie die »Pestsäule« in Wien

am Graben). So die Erfurter Medaille, deren Avers

einen strahlenden Engel mit dem Schwerte über einem

Gerippe darstellt, während auf der Reversseite die

Sonne Gottes über »Erphordia a peste libera« auf-

geht (Exuente 1683); über der thüringischen Haupt-

stadt mit den zahlreichen Kirchtürmen stehen wie ein

Regenbogen am Himmel die Worte: »Hoc redeunte

perit contagiosa lues«.

Die Wanderheuschrecke und der Kornwucherer

werden auch plastisch-drastisch in Silber dargestellt.

Stadtoberhäupter und Klostervorsteher trugen Münzen

als Talismane. Eine Medaille mit vielen Figuren zeigt

die Errichtung der ehernen Schlange (nach Moses,

Numeri XXI): »mach dir en erene Slang und rieht

si zum Zeichen auf wer gebissen wird und sieht si

an, der sol leben«. Auf dem Revers die Kreuzigung,

mit vielen wirklich winzigen Figuren voll Leben, die

in ihrer feinen Durchbildung der Bewegungen und

Drehung der Gelenke an ähnliche Szenen von Martin

Schongauer gemahnt. »Post Tenebras« lautet eine

Dankschrift für das Aufhören einer Seuche, während

die Taube mit dem Ölzweig beim Leuchten des

Sonnenscheins wieder zum Erdball niederfliegt.

Die »groß Theuerung« von 1771 —1772 ist dar-

gestellt, da ein einziger Scheffel Korn kostete 15 Taler.

»Gottes Hand, schlagt das Land«, mit einer großen,

11

Architekt Bruno Röhr

Reihenhäuser, Elisabethstraße 2 und 2 a (Wohnhaus L. v. Hofmanns)

lichste bewiesen, wie die bürgerliche Bauweise der

besten Zeit auch heute modernen Bedürfnissen sich

anschmiegt. Was die Saalecker Werkstätten leisten

können, beweist die Ausstattung der Zimmer.

Einer kunstgewerblichen Sammlung von kultur-

historischer und zum Teil künstlerischer Bedeutung

sei hier Erwähnung getan, da sie einzigartig und außer

in Weimar nirgends in Europa in solcher Vollständig-

keit zu finden ist. Das ist die Münzsammlung des

Geh. Hofmedizinalrats Pfeiffer. Die Arbeit eines halben

Säkulums mag wohl daran gewendet worden sein,

um alle die Medaillen in Erinnerung an die Pest,

Hungersnot, Teuerung und sonstige Plagen der leiden-

den Menschheit zusammenzustellen! Der grausige

Gegenstand mag auf den Arzt eine gewisse Anziehung

geübt haben. Von der Römerzeit, durchs christliche

Mittelalter hindurch, bis ins 18. Jahrhundert hinein,

gab es Schutzamulette oder auch Denkschaumünzen

der mannigfachsten Prägung. Unter der Pest verstand

ja der Volksmund ehedem alle Arten ansteckender

Seuchen, nicht nur den »schwarzen« Tod, auch Cholera

und ähnliche Massenvergiftungen. Wir sehen beim

Erlöschen einer Epidemie Denkmünzen mit der Jahres-

zahl geprägt, mit teils deutschen, teils lateinischen In-

schriften. In den Abbildungen (Seite 18) erscheint

eine Reihe dieser Plaketten mit lokalen Beziehungen

zu Thüringen (ähnlich wie die »Pestsäule« in Wien

am Graben). So die Erfurter Medaille, deren Avers

einen strahlenden Engel mit dem Schwerte über einem

Gerippe darstellt, während auf der Reversseite die

Sonne Gottes über »Erphordia a peste libera« auf-

geht (Exuente 1683); über der thüringischen Haupt-

stadt mit den zahlreichen Kirchtürmen stehen wie ein

Regenbogen am Himmel die Worte: »Hoc redeunte

perit contagiosa lues«.

Die Wanderheuschrecke und der Kornwucherer

werden auch plastisch-drastisch in Silber dargestellt.

Stadtoberhäupter und Klostervorsteher trugen Münzen

als Talismane. Eine Medaille mit vielen Figuren zeigt

die Errichtung der ehernen Schlange (nach Moses,

Numeri XXI): »mach dir en erene Slang und rieht

si zum Zeichen auf wer gebissen wird und sieht si

an, der sol leben«. Auf dem Revers die Kreuzigung,

mit vielen wirklich winzigen Figuren voll Leben, die

in ihrer feinen Durchbildung der Bewegungen und

Drehung der Gelenke an ähnliche Szenen von Martin

Schongauer gemahnt. »Post Tenebras« lautet eine

Dankschrift für das Aufhören einer Seuche, während

die Taube mit dem Ölzweig beim Leuchten des

Sonnenscheins wieder zum Erdball niederfliegt.

Die »groß Theuerung« von 1771 —1772 ist dar-

gestellt, da ein einziger Scheffel Korn kostete 15 Taler.

»Gottes Hand, schlagt das Land«, mit einer großen,