52

DIE BUCHBINDEKUNST DER ALTEN MEISTER

werk der Gasconbände unterscheidet. Für den Sonnen-

könig selbst bestimmt war der kapitale Einband der

Leipziger Universitätsbibliothek (Abb.21), dessen Deckel

abwechselnd mit dem gekrönten L und der Lilie in

Goldpressung dekoriert ist, wahrhaft ein Triumph der

Ökonomie, die aus trockener Wiederholung zweier

an sich absolut reizloser Motive ein derart monu-

mental wirkendes Ganzes zu schaffen verstanden hat.

Ein Büchlein für den König aus der Bibliothek des

Börsenvereins d. Buchhändler zeigt die noch ein-

fachere, für kleinere Bände übliche Dekorierung mit

dem goldgepreßten Wappen in der Mitte und den

vier Lilienstempeln in den Ecken. Zu dem Filigran-

muster Le Gascons kommt dann in der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts das Fächermustcr, die Deco-

ration ä l'eventail hinzu, die womöglich noch subtiler,

im übrigen in demselben Stilgeleise liegt und nament-

lich in Italien und Deutsch-

land gepflegt wurde. Einige

italienische Arbeiten dieser

Art aus der Sammlung B.,

darunter der schon fast

übereich dekorierte rot-

braune Band mit dem

Wappen Papst Clemens X.

(Abb. 22) geben ein typi-

sches Bild von den letzten

Konsequenzen dieses Stils.

Sparsamer sind die Fächer-

motive bei dem stattlichen

flamm enroten Band der

ehemaligen Heidelberger

Schloßbibliothek (jetzt in

Kassel)angewandt. In gün-

stigem Kontrast mit kräfti-

gen naturalistischen Blüten-

und Blättermotiven findet

man siebeidem 1704 wahr-

scheinlich in Berlin ange-

fertigten Einband der Kas-

seler Bibliothek verwertet,

der mit seinem schwarzen, gleichmäßige Muster bil-

denden Bandwerk wieder mehr an die Gascondeko-

ration erinnert. Sehr reich im Dekor sind auch die

englischen Einbände des 17. Jahrhunderts, die sich aber

von der sonstigen kontinentalen Dekoration der Zeit

wesentlich unterscheiden. Eine üppige Auswahl von

meist kleineren Bändchen aus der Sammlung B., dar-

unter mehrere auf Grund der punktierten Tulpe dem

Samuel Mearne zugeschriebene, zeigt sowohl im

Ganzen eine große Selbständigkeit, wie in den ein-

zelnen Stücken untereinander eine außerordentliche

Mannigfaltigkeit der Verzierung.

Was der Name Gascon für das Zeitalter Louis XIV.

bedeutet, ist der des Derome für das Zeitalter Louis XV.

Diesem Meister dürfte der schöne grüne Band der

Sammlung B. (Abb. 23) angehören, dessen sauber aus

lauter Einzelstempeln zusammengesetztes Spitzenmuster

in der typischen sog. »dentelle ä l'oiseau« gehalten

ist. Bei Exemplaren kleineren Formats wurden die

Randmuster entsprechend vereinfacht, wofür die Samm-

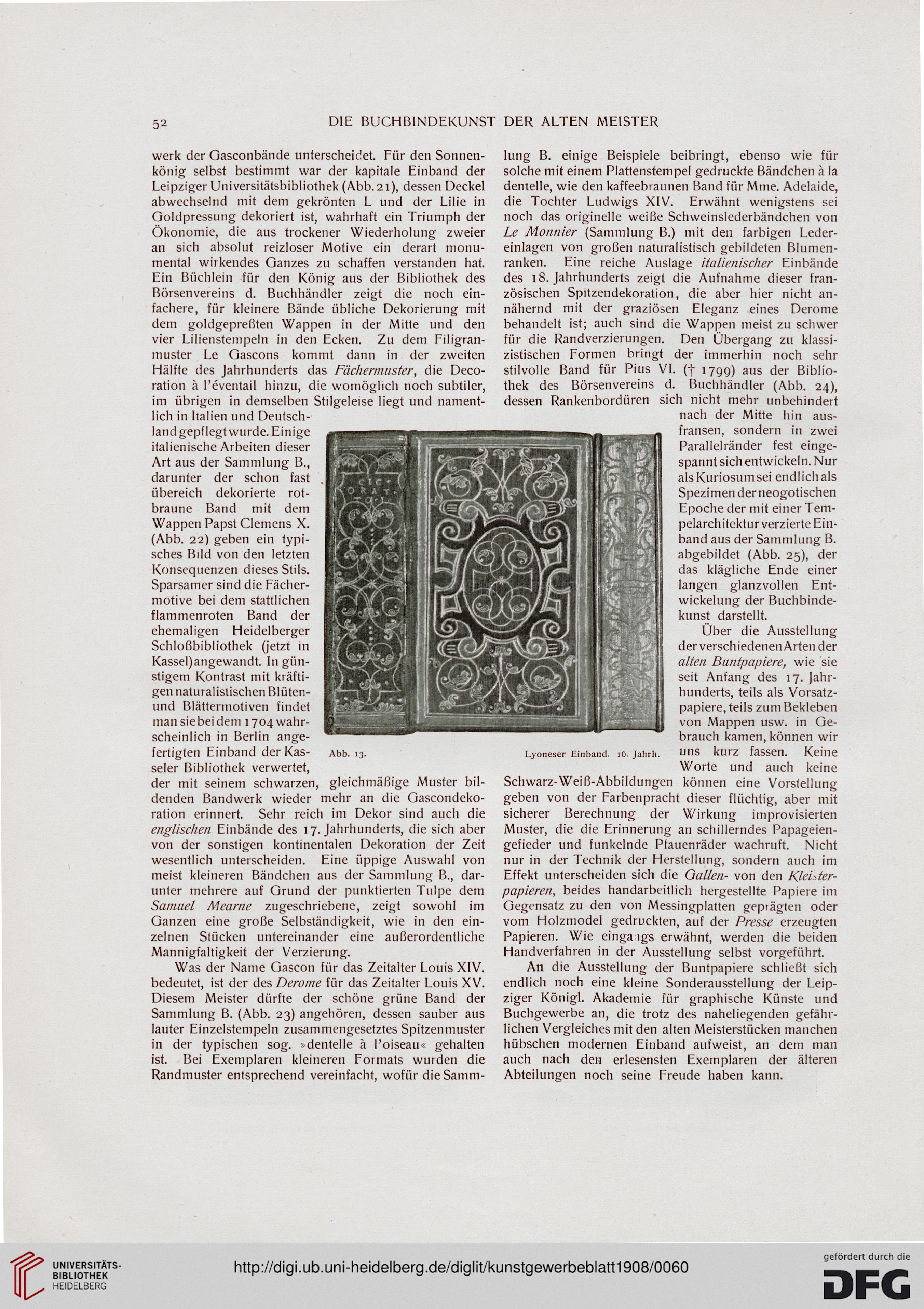

Abb. 13.

lung B. einige Beispiele beibringt, ebenso wie für

solche mit einem Plattenstempel gedruckte Bändchen ä la

dentelle, wie den kaffeebraunen Band für Mme. Adelaide,

die Tochter Ludwigs XIV. Erwähnt wenigstens sei

noch das originelle weiße Schweinslederbändchen von

Le Monnier (Sammlung B.) mit den farbigen Leder-

einlagen von großen naturalistisch gebildeten Blumen-

ranken. Eine reiche Auslage italienischer Einbände

des 18. Jahrhunderts zeigt die Aufnahme dieser fran-

zösischen Spitzendekoration, die aber hier nicht an-

nähernd mit der graziösen Eleganz eines Derome

behandelt ist; auch sind die Wappen meist zu schwer

für die Randverzierungen. Den Übergang zu klassi-

zistischen Formen bringt der immerhin noch sehr

stilvolle Band für Pius VI. (f 1799) aus der Biblio-

thek des Börsenvereins d. Buchhändler (Abb. 24),

dessen Rankenbordüren sich nicht mehr unbehindert

nach der Mitte hin aus-

fransen, sondern in zwei

Parallelränder fest einge-

spannt sich entwickeln. Nur

als Kuriosumsei endlich als

Spezimenderneogotischen

Epoche der mit einer Tem-

pelarchitektur verzierte Ein-

band aus der Sammlung B.

abgebildet (Abb. 25), der

das klägliche Ende einer

langen glanzvollen Ent-

wickelung der Buchbinde-

kunst darstellt.

Über die Ausstellung

der versch iedenen Arten der

alten Buntpapiere, wie sie

seit Anfang des 17. Jahr-

hunderts, teils als Vorsatz-

papiere, teils zum Bekleben

von Mappen usw. in Ge-

brauch kamen, können wir

uns kurz fassen. Keine

Worte und auch keine

Schwarz-Weiß-Abbildungen können eine Vorstellung

geben von der Farbenpracht dieser flüchtig, aber mit

sicherer Berechnung der Wirkung improvisierten

Muster, die die Erinnerung an schillerndes Papageien-

gefieder und funkelnde Pfauenräder wachruft. Nicht

nur in der Technik der Herstellung, sondern auch im

Effekt unterscheiden sich die Gallen- von den Kleister-

papieren, beides handarbeitlich hergestellte Papiere im

Gegensatz zu den von Messingplatten geprägten oder

vom Holzmodel gedruckten, auf der Presse erzeugten

Papieren. Wie eingangs erwähnt, werden die beiden

Handverfahren in der Ausstellung selbst vorgeführt.

An die Ausstellung der Buntpapiere schließt sich

endlich noch eine kleine Sonderausstellung der Leip-

ziger Königl. Akademie für graphische Künste und

Buchgewerbe an, die trotz des naheliegenden gefähr-

lichen Vergleiches mit den alten Meisterstücken manchen

hübschen modernen Einband aufweist, an dem man

auch nach den erlesensten Exemplaren der älteren

Abteilungen noch seine Freude haben kann.

Lyoneser Einband. 16. Jahrb.

DIE BUCHBINDEKUNST DER ALTEN MEISTER

werk der Gasconbände unterscheidet. Für den Sonnen-

könig selbst bestimmt war der kapitale Einband der

Leipziger Universitätsbibliothek (Abb.21), dessen Deckel

abwechselnd mit dem gekrönten L und der Lilie in

Goldpressung dekoriert ist, wahrhaft ein Triumph der

Ökonomie, die aus trockener Wiederholung zweier

an sich absolut reizloser Motive ein derart monu-

mental wirkendes Ganzes zu schaffen verstanden hat.

Ein Büchlein für den König aus der Bibliothek des

Börsenvereins d. Buchhändler zeigt die noch ein-

fachere, für kleinere Bände übliche Dekorierung mit

dem goldgepreßten Wappen in der Mitte und den

vier Lilienstempeln in den Ecken. Zu dem Filigran-

muster Le Gascons kommt dann in der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts das Fächermustcr, die Deco-

ration ä l'eventail hinzu, die womöglich noch subtiler,

im übrigen in demselben Stilgeleise liegt und nament-

lich in Italien und Deutsch-

land gepflegt wurde. Einige

italienische Arbeiten dieser

Art aus der Sammlung B.,

darunter der schon fast

übereich dekorierte rot-

braune Band mit dem

Wappen Papst Clemens X.

(Abb. 22) geben ein typi-

sches Bild von den letzten

Konsequenzen dieses Stils.

Sparsamer sind die Fächer-

motive bei dem stattlichen

flamm enroten Band der

ehemaligen Heidelberger

Schloßbibliothek (jetzt in

Kassel)angewandt. In gün-

stigem Kontrast mit kräfti-

gen naturalistischen Blüten-

und Blättermotiven findet

man siebeidem 1704 wahr-

scheinlich in Berlin ange-

fertigten Einband der Kas-

seler Bibliothek verwertet,

der mit seinem schwarzen, gleichmäßige Muster bil-

denden Bandwerk wieder mehr an die Gascondeko-

ration erinnert. Sehr reich im Dekor sind auch die

englischen Einbände des 17. Jahrhunderts, die sich aber

von der sonstigen kontinentalen Dekoration der Zeit

wesentlich unterscheiden. Eine üppige Auswahl von

meist kleineren Bändchen aus der Sammlung B., dar-

unter mehrere auf Grund der punktierten Tulpe dem

Samuel Mearne zugeschriebene, zeigt sowohl im

Ganzen eine große Selbständigkeit, wie in den ein-

zelnen Stücken untereinander eine außerordentliche

Mannigfaltigkeit der Verzierung.

Was der Name Gascon für das Zeitalter Louis XIV.

bedeutet, ist der des Derome für das Zeitalter Louis XV.

Diesem Meister dürfte der schöne grüne Band der

Sammlung B. (Abb. 23) angehören, dessen sauber aus

lauter Einzelstempeln zusammengesetztes Spitzenmuster

in der typischen sog. »dentelle ä l'oiseau« gehalten

ist. Bei Exemplaren kleineren Formats wurden die

Randmuster entsprechend vereinfacht, wofür die Samm-

Abb. 13.

lung B. einige Beispiele beibringt, ebenso wie für

solche mit einem Plattenstempel gedruckte Bändchen ä la

dentelle, wie den kaffeebraunen Band für Mme. Adelaide,

die Tochter Ludwigs XIV. Erwähnt wenigstens sei

noch das originelle weiße Schweinslederbändchen von

Le Monnier (Sammlung B.) mit den farbigen Leder-

einlagen von großen naturalistisch gebildeten Blumen-

ranken. Eine reiche Auslage italienischer Einbände

des 18. Jahrhunderts zeigt die Aufnahme dieser fran-

zösischen Spitzendekoration, die aber hier nicht an-

nähernd mit der graziösen Eleganz eines Derome

behandelt ist; auch sind die Wappen meist zu schwer

für die Randverzierungen. Den Übergang zu klassi-

zistischen Formen bringt der immerhin noch sehr

stilvolle Band für Pius VI. (f 1799) aus der Biblio-

thek des Börsenvereins d. Buchhändler (Abb. 24),

dessen Rankenbordüren sich nicht mehr unbehindert

nach der Mitte hin aus-

fransen, sondern in zwei

Parallelränder fest einge-

spannt sich entwickeln. Nur

als Kuriosumsei endlich als

Spezimenderneogotischen

Epoche der mit einer Tem-

pelarchitektur verzierte Ein-

band aus der Sammlung B.

abgebildet (Abb. 25), der

das klägliche Ende einer

langen glanzvollen Ent-

wickelung der Buchbinde-

kunst darstellt.

Über die Ausstellung

der versch iedenen Arten der

alten Buntpapiere, wie sie

seit Anfang des 17. Jahr-

hunderts, teils als Vorsatz-

papiere, teils zum Bekleben

von Mappen usw. in Ge-

brauch kamen, können wir

uns kurz fassen. Keine

Worte und auch keine

Schwarz-Weiß-Abbildungen können eine Vorstellung

geben von der Farbenpracht dieser flüchtig, aber mit

sicherer Berechnung der Wirkung improvisierten

Muster, die die Erinnerung an schillerndes Papageien-

gefieder und funkelnde Pfauenräder wachruft. Nicht

nur in der Technik der Herstellung, sondern auch im

Effekt unterscheiden sich die Gallen- von den Kleister-

papieren, beides handarbeitlich hergestellte Papiere im

Gegensatz zu den von Messingplatten geprägten oder

vom Holzmodel gedruckten, auf der Presse erzeugten

Papieren. Wie eingangs erwähnt, werden die beiden

Handverfahren in der Ausstellung selbst vorgeführt.

An die Ausstellung der Buntpapiere schließt sich

endlich noch eine kleine Sonderausstellung der Leip-

ziger Königl. Akademie für graphische Künste und

Buchgewerbe an, die trotz des naheliegenden gefähr-

lichen Vergleiches mit den alten Meisterstücken manchen

hübschen modernen Einband aufweist, an dem man

auch nach den erlesensten Exemplaren der älteren

Abteilungen noch seine Freude haben kann.

Lyoneser Einband. 16. Jahrb.