86

Entwicklungstendenzen des modernen Stadthauses

vornehmere, das Uebereinandertürmen der Wohn-

räume in hohen Häusern die Folge eines äussern

Zwangs gewesen. Im Mittelalter war es der festungs-

artige Charakter der Städte, der dazu genötigt hat.

Mit Beginn der Neuzeit trat mit der Freilegung

der Städte eine allmähliche Verbesserung der städ-

tischen Bodenverhältnisse ein, deren Einfluss auf

das bürgerliche Wohnhaus in Deutschland freilich

erst in der Empire- und Biedermaierzeit zum Durch-

bruch kam. Dann schuf aber die moderne Gross-

stadtentwicklung mit ihrer Bodenverteuerung wieder

ähnliche Zustände wie im Mittelalter. Inzwischen

war das Miethaus entstanden. Es hat vor dem

mittelalterlichen, in die Höhe gebauten Einfamilien-

haus (dessen Prinzip bekanntlich im englischen

Stadthaus fortlebt) den einen Vorzug, dass auch im

vielstöckigen Haus die Zimmer derselben Wohnung

auf einem Flur nebeneinander, nicht hintereinander

liegen. Dafür fallen aber alle Nachteile des Zu-

sammenwohnens vieler Familien unter Einem Dach

in die Wagschale. So bleibt das horizontale Ein-

familienhaus das Ideal des Wohnhauses, wogegen

alle andern Formen als Notbehelfe erscheinen. Und

zwar das freistehende Haus, bei dem nicht, wie

beim eingebauten Fassadenhaus die Rücksicht auf

die Strasse, sondern die Zweckmässigkeit der innern

Einteilung den Plan diktiert. Als letzte Konsequenz

dieser Forderung ergibt sich die organische Zuge-

hörigkeit des Gartens zum Haus. Erst dadurch wird das

Haus von der Strasse isoliert, auf sich selbstgestellt.

V Wir haben also zwei Pole, nach denen sich die

Entwicklung des modernen Stadthauses spaltet: das

Wohnhaus in seiner reinsten Form und das Ge-

schäftshaus in seiner reinsten Form. Zwischen

beiden Grundformen liegt eine breite Schicht von

Uebergangs- und Vermittlungsformen. So wichtig

sie vom Standpunkt des praktischen Bedürfnisses

sind — weitaus die Mehrzahl unserer heutigen

Stadthäuser sind Etagenhäuser mit Geschäftsräumen

im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen

Stockwerken — schöpferische Bedeutung für die

architektonische Entwicklung haben nur die Grund-

formen. Von diesen ist das moderne Geschäfts-

haus die natürliche Frucht moderner Kulturbedürf-

nisse, die ihre Wurzel im Boden der Gegenwart

hat. Hier konnten neue Kunstformen unmittelbar

aus neuen Zweckaufgaben herausgeschaffen werden.

Anders beim Wohnhaus. Hier galt es vielmehr,

dem einseitigen Einfluss moderner Entwicklungs-

tendenzen entgegenzuarbeiten. Die künstlerische

Reform unserer heutigen Bürgerwohnung hat einen

reaktionären Zug. Sie sucht verloren gegangene

Traditionen des älteren Wohnhauses wieder ins

Leben zu rufen. Der wirtschaftliche Boden dafür

muss zum Teil mit künstlichen Mitteln geschaffen

werden (Bodenreform, Gartenstadtbewegung u. a.).

Darum hat diese Reform auch keine architektoni-

schen Neuschöpfungen hervorgebracht. Man greift

auf die Vorbilder der Vergangenheit zurück: auf

das Bürgerhaus des Mittelalters, das Biedermaier-

haus u. s. w. Ob sich aus diesem eklektischen Cha-

rakter des modernen Wohnhauses der „neue Stil“

herausbilden wird, oder ob dem noch fundamentale

Umwälzungen, die die Entwicklung auf ganz neue

Grundlagen stellen, vorausgehen werden, ist eine

Frage an die Zukunft. V

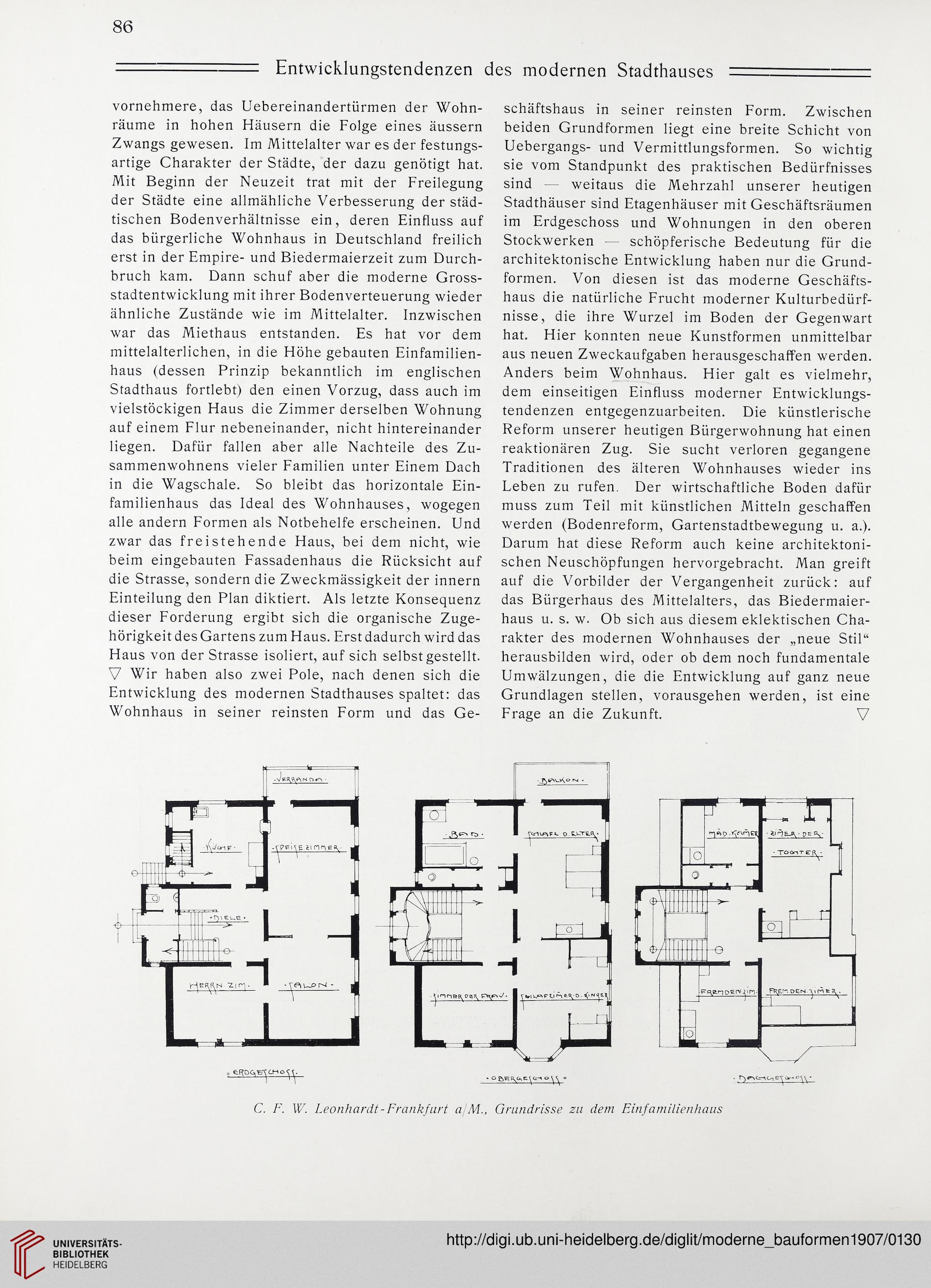

C. F. W. Leonhardt-Frankfurt a M., Grundrisse zu dem Einfamilienhaus

Entwicklungstendenzen des modernen Stadthauses

vornehmere, das Uebereinandertürmen der Wohn-

räume in hohen Häusern die Folge eines äussern

Zwangs gewesen. Im Mittelalter war es der festungs-

artige Charakter der Städte, der dazu genötigt hat.

Mit Beginn der Neuzeit trat mit der Freilegung

der Städte eine allmähliche Verbesserung der städ-

tischen Bodenverhältnisse ein, deren Einfluss auf

das bürgerliche Wohnhaus in Deutschland freilich

erst in der Empire- und Biedermaierzeit zum Durch-

bruch kam. Dann schuf aber die moderne Gross-

stadtentwicklung mit ihrer Bodenverteuerung wieder

ähnliche Zustände wie im Mittelalter. Inzwischen

war das Miethaus entstanden. Es hat vor dem

mittelalterlichen, in die Höhe gebauten Einfamilien-

haus (dessen Prinzip bekanntlich im englischen

Stadthaus fortlebt) den einen Vorzug, dass auch im

vielstöckigen Haus die Zimmer derselben Wohnung

auf einem Flur nebeneinander, nicht hintereinander

liegen. Dafür fallen aber alle Nachteile des Zu-

sammenwohnens vieler Familien unter Einem Dach

in die Wagschale. So bleibt das horizontale Ein-

familienhaus das Ideal des Wohnhauses, wogegen

alle andern Formen als Notbehelfe erscheinen. Und

zwar das freistehende Haus, bei dem nicht, wie

beim eingebauten Fassadenhaus die Rücksicht auf

die Strasse, sondern die Zweckmässigkeit der innern

Einteilung den Plan diktiert. Als letzte Konsequenz

dieser Forderung ergibt sich die organische Zuge-

hörigkeit des Gartens zum Haus. Erst dadurch wird das

Haus von der Strasse isoliert, auf sich selbstgestellt.

V Wir haben also zwei Pole, nach denen sich die

Entwicklung des modernen Stadthauses spaltet: das

Wohnhaus in seiner reinsten Form und das Ge-

schäftshaus in seiner reinsten Form. Zwischen

beiden Grundformen liegt eine breite Schicht von

Uebergangs- und Vermittlungsformen. So wichtig

sie vom Standpunkt des praktischen Bedürfnisses

sind — weitaus die Mehrzahl unserer heutigen

Stadthäuser sind Etagenhäuser mit Geschäftsräumen

im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen

Stockwerken — schöpferische Bedeutung für die

architektonische Entwicklung haben nur die Grund-

formen. Von diesen ist das moderne Geschäfts-

haus die natürliche Frucht moderner Kulturbedürf-

nisse, die ihre Wurzel im Boden der Gegenwart

hat. Hier konnten neue Kunstformen unmittelbar

aus neuen Zweckaufgaben herausgeschaffen werden.

Anders beim Wohnhaus. Hier galt es vielmehr,

dem einseitigen Einfluss moderner Entwicklungs-

tendenzen entgegenzuarbeiten. Die künstlerische

Reform unserer heutigen Bürgerwohnung hat einen

reaktionären Zug. Sie sucht verloren gegangene

Traditionen des älteren Wohnhauses wieder ins

Leben zu rufen. Der wirtschaftliche Boden dafür

muss zum Teil mit künstlichen Mitteln geschaffen

werden (Bodenreform, Gartenstadtbewegung u. a.).

Darum hat diese Reform auch keine architektoni-

schen Neuschöpfungen hervorgebracht. Man greift

auf die Vorbilder der Vergangenheit zurück: auf

das Bürgerhaus des Mittelalters, das Biedermaier-

haus u. s. w. Ob sich aus diesem eklektischen Cha-

rakter des modernen Wohnhauses der „neue Stil“

herausbilden wird, oder ob dem noch fundamentale

Umwälzungen, die die Entwicklung auf ganz neue

Grundlagen stellen, vorausgehen werden, ist eine

Frage an die Zukunft. V

C. F. W. Leonhardt-Frankfurt a M., Grundrisse zu dem Einfamilienhaus