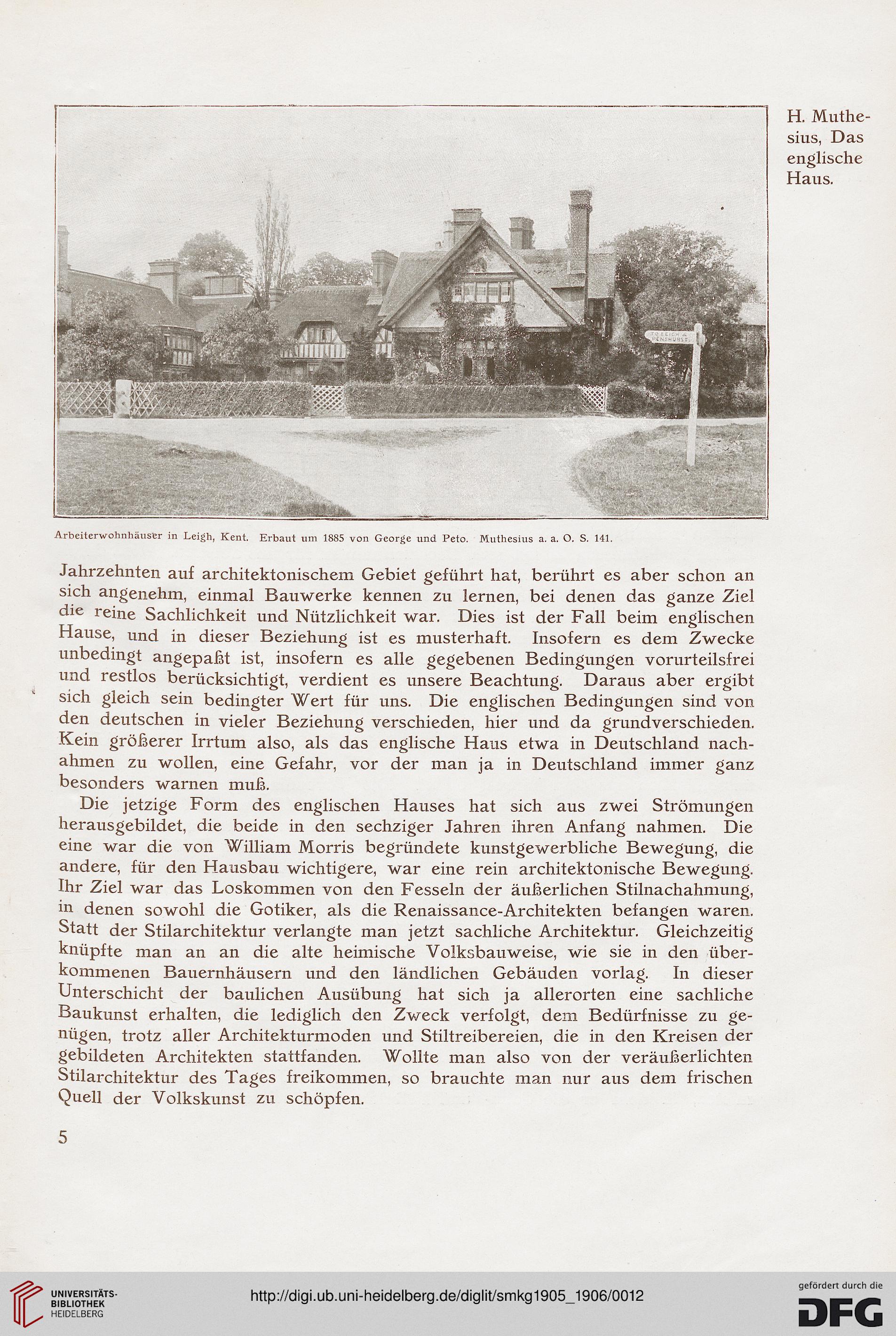

H. Muthe-

sius, Das

englische

Haus.

Jahrzehnten auf architektonischem Gebiet geführt hat, berührt es aber schon an

sich angenehm, einmal Bauwerke kennen zu lernen, bei denen das ganze Ziel

die reine Sachlichkeit und Nützlichkeit war. Dies ist der Fall beim englischen

Hause, und in dieser Beziehung ist es musterhaft. Insofern es dem Zwecke

unbedingt angepaßt ist, insofern es alle gegebenen Bedingungen vorurteilsfrei

und restlos berücksichtigt, verdient es unsere Beachtung. Daraus aber ergibt

sich gleich sein bedingter Wert für uns. Die englischen Bedingungen sind von

den deutschen in vieler Beziehung verschieden, hier und da grundverschieden.

Kein größerer Irrtum also, als das englische Haus etwa in Deutschland nach-

ahmen zu wollen, eine Gefahr, vor der man ja in Deutschland immer ganz

besonders warnen muß.

Die jetzige Form des englischen Hauses hat sich aus zwei Strömungen

herausgebildet, die beide in den sechziger Jahren ihren Anfang nahmen. Die

eine war die von William Morris begründete kunstgewerbliche Bewegung, die

andere, für den Hausbau wichtigere, war eine rein architektonische Bewegung.

Ihr Ziel war das Loskommen von den Fesseln der äußerlichen Stilnachahmung,

in denen sowohl die Gotiker, als die Renaissance-Architekten befangen waren.

Statt der Stilarchitektur verlangte man jetzt sachliche Architektur. Gleichzeitig

knüpfte man an an die alte heimische Volksbauweise, wie sie in den über-

kommenen Bauernhäusern und den ländlichen Gebäuden vorlag. In dieser

Unterschicht der baulichen Ausübung hat sich ja allerorten eine sachliche

Baukunst erhalten, die lediglich den Zweck verfolgt, dem Bedürfnisse zu ge-

nügen, trotz aller Architekturmoden und Stiltreibereien, die in den Kreisen der

gebildeten Architekten stattfanden. Wollte man also von der veräußerlichten

Stilarchitektur des Tages freikommen, so brauchte man nur aus dem frischen

Quell der Volkskunst zu schöpfen.

5

sius, Das

englische

Haus.

Jahrzehnten auf architektonischem Gebiet geführt hat, berührt es aber schon an

sich angenehm, einmal Bauwerke kennen zu lernen, bei denen das ganze Ziel

die reine Sachlichkeit und Nützlichkeit war. Dies ist der Fall beim englischen

Hause, und in dieser Beziehung ist es musterhaft. Insofern es dem Zwecke

unbedingt angepaßt ist, insofern es alle gegebenen Bedingungen vorurteilsfrei

und restlos berücksichtigt, verdient es unsere Beachtung. Daraus aber ergibt

sich gleich sein bedingter Wert für uns. Die englischen Bedingungen sind von

den deutschen in vieler Beziehung verschieden, hier und da grundverschieden.

Kein größerer Irrtum also, als das englische Haus etwa in Deutschland nach-

ahmen zu wollen, eine Gefahr, vor der man ja in Deutschland immer ganz

besonders warnen muß.

Die jetzige Form des englischen Hauses hat sich aus zwei Strömungen

herausgebildet, die beide in den sechziger Jahren ihren Anfang nahmen. Die

eine war die von William Morris begründete kunstgewerbliche Bewegung, die

andere, für den Hausbau wichtigere, war eine rein architektonische Bewegung.

Ihr Ziel war das Loskommen von den Fesseln der äußerlichen Stilnachahmung,

in denen sowohl die Gotiker, als die Renaissance-Architekten befangen waren.

Statt der Stilarchitektur verlangte man jetzt sachliche Architektur. Gleichzeitig

knüpfte man an an die alte heimische Volksbauweise, wie sie in den über-

kommenen Bauernhäusern und den ländlichen Gebäuden vorlag. In dieser

Unterschicht der baulichen Ausübung hat sich ja allerorten eine sachliche

Baukunst erhalten, die lediglich den Zweck verfolgt, dem Bedürfnisse zu ge-

nügen, trotz aller Architekturmoden und Stiltreibereien, die in den Kreisen der

gebildeten Architekten stattfanden. Wollte man also von der veräußerlichten

Stilarchitektur des Tages freikommen, so brauchte man nur aus dem frischen

Quell der Volkskunst zu schöpfen.

5