K. Lange, Künste" bezeich-

Die Ent- net — so müssen

stehung sie mit ihnen etwas

der deko- gemein haben, was

rativen andere Tätigkeiten

Kunst- nicht aufweisen, und

formen. dieses Etwas muß

eben das sein, was

sie zu Künsten

macht. Offenbar

kann das aber nicht

in dem bestehen,

worin sie sich von

ihnen unterscheiden,

d. h. in der Ange-

messenheit an den

praktischen Zweck,

sondern lediglich in

dem, worin sie mit

ihnen übereinstim-

men. Was das ist,

werden wir später

sehen. Hier genügt

es uns, zu konsta-

tieren, daß es die

Zweckmäßigkeit

und Materialgerech-

tigkeit nicht sein

kann.

Der Unterschied

zwischen den rei-

nen und angewand-

ten Künsten besteht

eben darin, daß jene

rein, d. h. ohne prak-

tischen Zweck, diese

angewandt, d. h. auf

einen praktischen

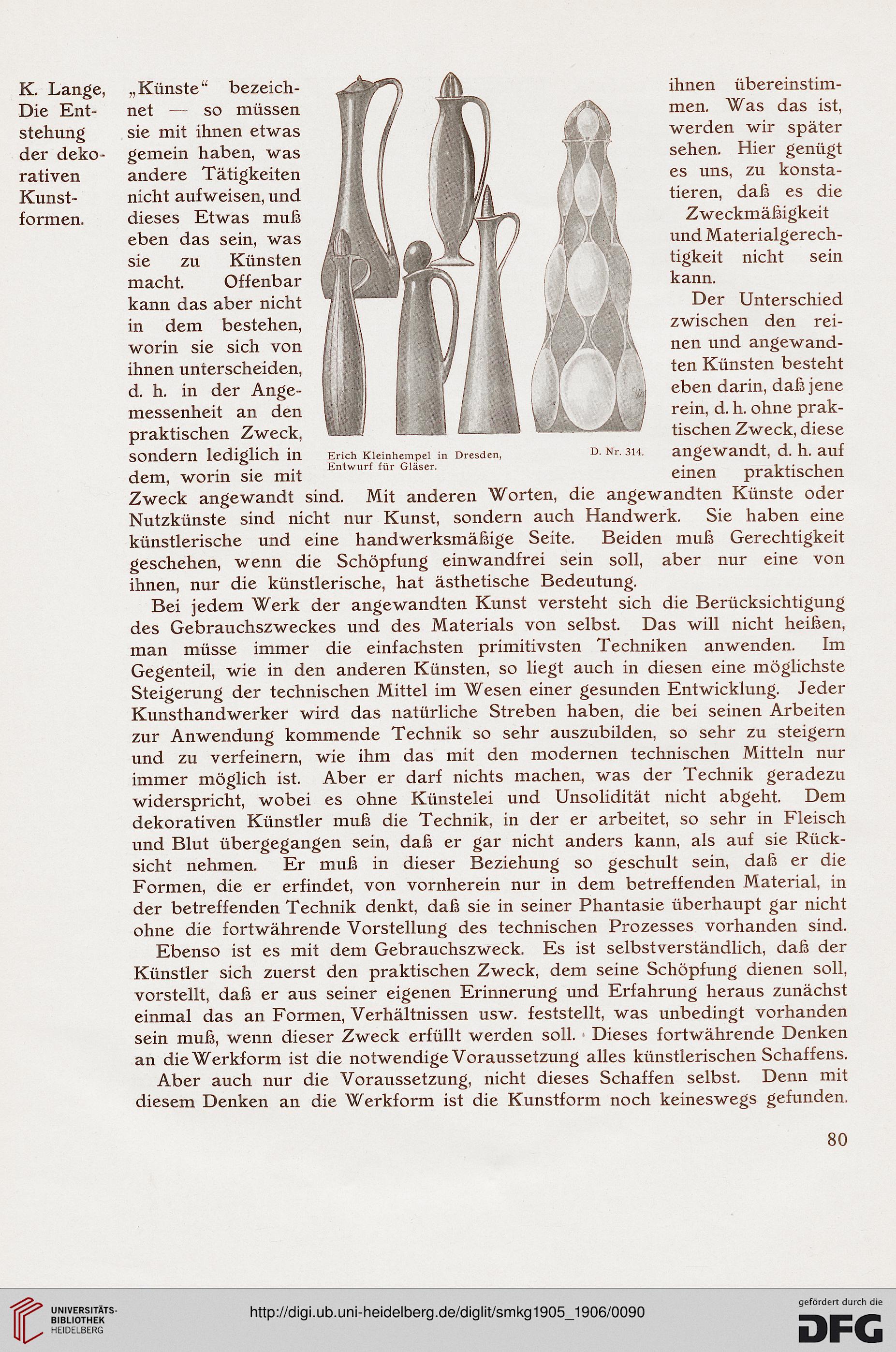

Erich Kleinhempel in Dresden,

Entwurf für Gläser.

D. Nr. 314.

Zweck angewandt sind. Mit anderen Worten, die angewandten Künste oder

Nutzkünste sind nicht nur Kunst, sondern auch Handwerk. Sie haben eine

künstlerische und eine handwerksmäßige Seite. Beiden muß Gerechtigkeit

geschehen, wenn die Schöpfung einwandfrei sein soll, aber nur eine von

ihnen, nur die künstlerische, hat ästhetische Bedeutung.

Bei jedem Werk der angewandten Kunst versteht sich die Berücksichtigung

des Gebrauchszweckes und des Materials von selbst. Das will nicht heißen,

man müsse immer die einfachsten primitivsten Techniken anwenden. Im

Gegenteil, wie in den anderen Künsten, so liegt auch in diesen eine möglichste

Steigerung der technischen Mittel im Wesen einer gesunden Entwicklung. Jeder

Kunsthandwerker wird das natürliche Streben haben, die bei seinen Arbeiten

zur Anwendung kommende Technik so sehr auszubilden, so sehr zu steigern

und zu verfeinern, wie ihm das mit den modernen technischen Mitteln nur

immer möglich ist. Aber er darf nichts machen, was der Technik geradezu

widerspricht, wobei es ohne Künstelei und Unsolidität nicht abgeht. Dem

dekorativen Künstler muß die Technik, in der er arbeitet, so sehr in Fleisch

und Blut übergegangen sein, daß er gar nicht anders kann, als auf sie Rück-

sicht nehmen. Er muß in dieser Beziehung so geschult sein, daß er die

Formen, die er erfindet, von vornherein nur in dem betreffenden Material, in

der betreffenden Technik denkt, daß sie in seiner Phantasie überhaupt gar nicht

ohne die fortwährende Vorstellung des technischen Prozesses vorhanden sind.

Ebenso ist es mit dem Gebrauchszweck. Es ist selbstverständlich, daß der

Künstler sich zuerst den praktischen Zweck, dem seine Schöpfung dienen soll,

vorstellt, daß er aus seiner eigenen Erinnerung und Erfahrung heraus zunächst

einmal das an Formen, Verhältnissen usw. feststellt, was unbedingt vorhanden

sein muß, wenn dieser Zweck erfüllt werden soll. 1 Dieses fortwährende Denken

an die Werkform ist die notwendige Voraussetzung alles künstlerischen Schaffens.

Aber auch nur die Voraussetzung, nicht dieses Schaffen selbst. Denn mit

diesem Denken an die Werkform ist die Kunstform noch keineswegs gefunden.

80

Die Ent- net — so müssen

stehung sie mit ihnen etwas

der deko- gemein haben, was

rativen andere Tätigkeiten

Kunst- nicht aufweisen, und

formen. dieses Etwas muß

eben das sein, was

sie zu Künsten

macht. Offenbar

kann das aber nicht

in dem bestehen,

worin sie sich von

ihnen unterscheiden,

d. h. in der Ange-

messenheit an den

praktischen Zweck,

sondern lediglich in

dem, worin sie mit

ihnen übereinstim-

men. Was das ist,

werden wir später

sehen. Hier genügt

es uns, zu konsta-

tieren, daß es die

Zweckmäßigkeit

und Materialgerech-

tigkeit nicht sein

kann.

Der Unterschied

zwischen den rei-

nen und angewand-

ten Künsten besteht

eben darin, daß jene

rein, d. h. ohne prak-

tischen Zweck, diese

angewandt, d. h. auf

einen praktischen

Erich Kleinhempel in Dresden,

Entwurf für Gläser.

D. Nr. 314.

Zweck angewandt sind. Mit anderen Worten, die angewandten Künste oder

Nutzkünste sind nicht nur Kunst, sondern auch Handwerk. Sie haben eine

künstlerische und eine handwerksmäßige Seite. Beiden muß Gerechtigkeit

geschehen, wenn die Schöpfung einwandfrei sein soll, aber nur eine von

ihnen, nur die künstlerische, hat ästhetische Bedeutung.

Bei jedem Werk der angewandten Kunst versteht sich die Berücksichtigung

des Gebrauchszweckes und des Materials von selbst. Das will nicht heißen,

man müsse immer die einfachsten primitivsten Techniken anwenden. Im

Gegenteil, wie in den anderen Künsten, so liegt auch in diesen eine möglichste

Steigerung der technischen Mittel im Wesen einer gesunden Entwicklung. Jeder

Kunsthandwerker wird das natürliche Streben haben, die bei seinen Arbeiten

zur Anwendung kommende Technik so sehr auszubilden, so sehr zu steigern

und zu verfeinern, wie ihm das mit den modernen technischen Mitteln nur

immer möglich ist. Aber er darf nichts machen, was der Technik geradezu

widerspricht, wobei es ohne Künstelei und Unsolidität nicht abgeht. Dem

dekorativen Künstler muß die Technik, in der er arbeitet, so sehr in Fleisch

und Blut übergegangen sein, daß er gar nicht anders kann, als auf sie Rück-

sicht nehmen. Er muß in dieser Beziehung so geschult sein, daß er die

Formen, die er erfindet, von vornherein nur in dem betreffenden Material, in

der betreffenden Technik denkt, daß sie in seiner Phantasie überhaupt gar nicht

ohne die fortwährende Vorstellung des technischen Prozesses vorhanden sind.

Ebenso ist es mit dem Gebrauchszweck. Es ist selbstverständlich, daß der

Künstler sich zuerst den praktischen Zweck, dem seine Schöpfung dienen soll,

vorstellt, daß er aus seiner eigenen Erinnerung und Erfahrung heraus zunächst

einmal das an Formen, Verhältnissen usw. feststellt, was unbedingt vorhanden

sein muß, wenn dieser Zweck erfüllt werden soll. 1 Dieses fortwährende Denken

an die Werkform ist die notwendige Voraussetzung alles künstlerischen Schaffens.

Aber auch nur die Voraussetzung, nicht dieses Schaffen selbst. Denn mit

diesem Denken an die Werkform ist die Kunstform noch keineswegs gefunden.

80