von Pitigliano,- ein Pfeil im Zentrum der Scheibe mit »&U' ourwg« für den Kardinal Farnese; ein

ausgeräucherter Bienenstock mit dem Spruch »Pro bono malum« für Lod. Ariosto als Sinnbild erfah-

renen Undankes/ auch der Caduceus mit Füllhörnern des Alciati ist vorhanden. Sehr hübsch ist die

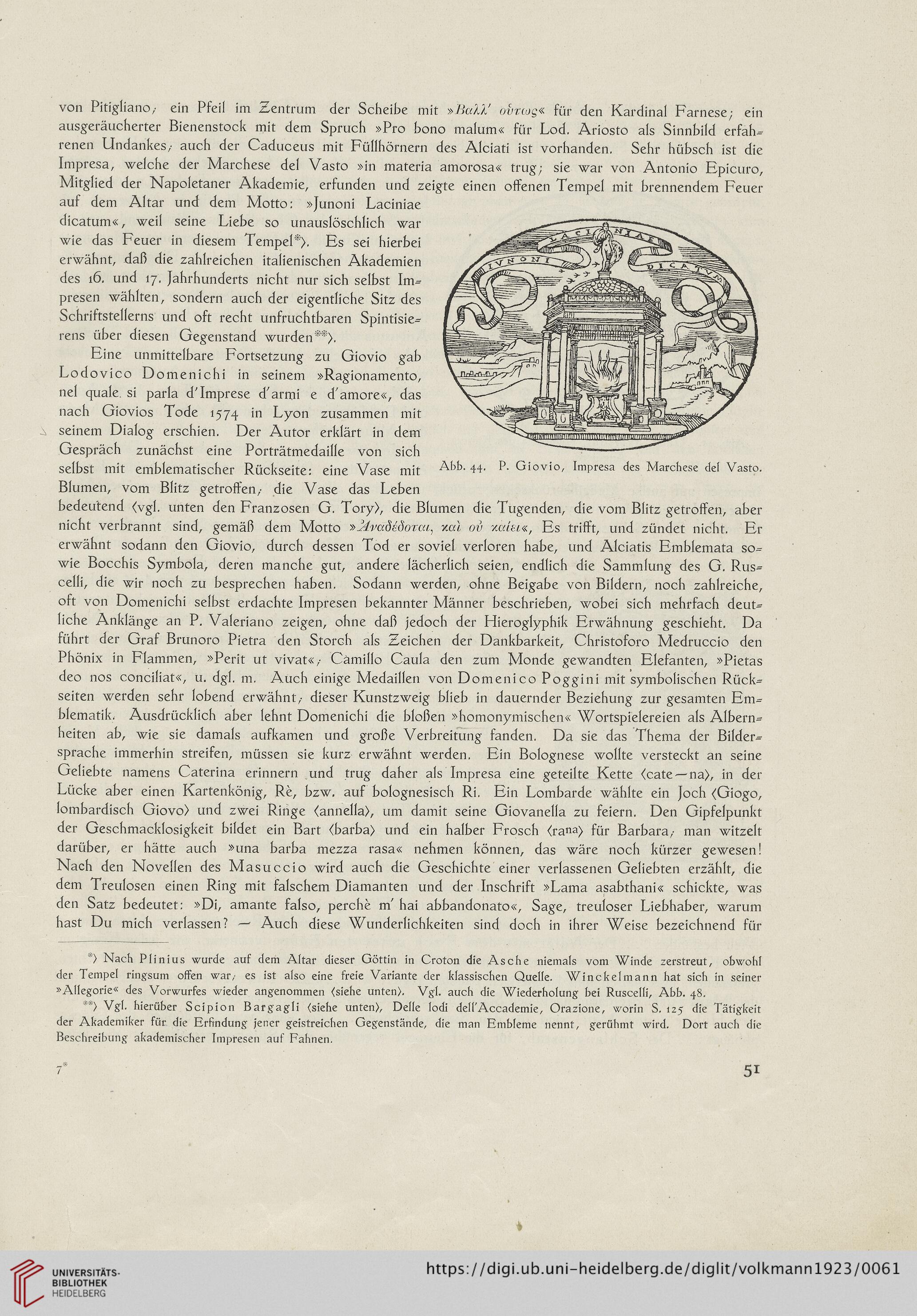

Impresa, welche der Marchese del Vasto »in materia amorosa« trug; sie war von Antonio Epicuro,

Mitglied der Napoletaner Akademie, erfunden und zeigte einen offenen Tempel mit brennendem Feuer

auf dem Altar und dem Motto: »Junoni Laciniae

dicatum«, weil seine Liebe so unauslöschlich war

wie das Feuer in diesem Tempel*/ Es sei hierbei

erwähnt, daß die zahlreichen italienischen Akademien

des 16. und 17. Jahrhunderts nicht nur sich selbst Im-

presen wählten, sondern auch der eigentliche Sitz des

Schriftstellerns und oft recht unfruchtbaren Spintisie-

rens über diesen Gegenstand wurden**/

Eine unmittelbare Fortsetzung zu Giovio gab

Lod ovico Domenichi in seinem »Ragionamento,

nel quäle, si parla dTmprese d'armi e d'amore«, das

nach Giovios Tode 1574 in Lyon zusammen mit

seinem Dialog erschien. Der Autor erklärt in dem

Gespräch zunächst eine Porträtmedaille von sich

selbst mit emblematischer Rückseite: eine Vase mit

Abb. 44. P. Giovio, Impresa des Marchese del Vasto.

Blumen, vom Blitz getroffen,- die Vase das Leben

bedeutend <vgl. unten den Franzosen G. Tory/ die Blumen die Tugenden, die vom Blitz getroffen, aber

nicht verbrannt sind, gemäß dem Motto »J/radedoraq xcu ov vuxtu«, Es trifft, und zündet nicht. Er

erwähnt sodann den Giovio, durch dessen Tod er soviel verloren habe, und Alciatis Emblemata so-

wie Bocchis Symbola, deren manche gut, andere lächerlich seien, endlich die Sammlung des G. Rus-

celli, die wir noch zu besprechen haben. Sodann werden, ohne Beigabe von Bildern, noch zahlreiche,

oft von Domenichi selbst erdachte Impresen bekannter Männer beschrieben, wobei sich mehrfach deut-

liche Anklänge an P. Valeriano zeigen, ohne daß jedoch der Hieroglyphik Erwähnung geschieht. Da

führt der Graf Brunoro Pietra den Storch als Zeichen der Dankbarkeit, Christoforo Medruccio den

Phönix in Flammen, »Perit ut vivat«,- Camillo Caula den zum Monde gewandten Elefanten, »Pietas

deo nos conciliat«, u. dgl. m. Auch einige Medaillen von Domenico Poggini mit symbolischen Rück-

seiten werden sehr lobend erwähnt,- dieser Kunstzweig blieb in dauernder Beziehung zur gesamten Em-

blematik. Ausdrücklich aber lehnt Domenichi die bloßen »homonymischen« Wortspielereien als Albern-

heiten ab, wie sie damals aufkamen und große Verbreitung fanden. Da sie das Thema der Bilder-

sprache immerhin streifen, müssen sie kurz erwähnt werden. Ein Bolognese wollte versteckt an seine

Geliebte namens Caterina erinnern und trug daher als Impresa eine geteilte Kette <cate —na>, in der

Lücke aber einen Kartenkönig, Re, bzw. auf bolognesisch Ri. Ein Lombarde wählte ein Joch <Giogo,

lombardisch Giovo> und zwei Ringe <annella>, um damit seine Giovanella zu feiern. Den Gipfelpunkt

der Geschmacklosigkeit bildet ein Bart <barba> und ein halber Frosch <rana> für Barbara,- man witzelt

darüber, er hätte auch »una barba mezza rasa« nehmen können, das wäre noch kürzer gewesen!

Nach den Novellen des Masuccio wird auch die Geschichte einer verlassenen Geliebten erzählt, die

dem Treulosen einen Ring mit falschem Diamanten und der Inschrift »Lama asabthani« schickte, was

den Satz bedeutet: »Di, amante falso, perche m' hai abbandonato«, Sage, treuloser Liebhaber, warum

hast Du mich verlassen? Auch diese Wunderlichkeiten sind doch in ihrer Weise bezeichnend für

*} Nach Plinius wurde auf dem Altar dieser Göttin in Croton die Asche niemals vom Winde zerstreut, obwohl

der Tempel ringsum offen war,- es ist also eine freie Variante der klassischen Quelle. Winckelmann hat sich in seiner

»Allegorie« des Vorwurfes wieder angenommen (siehe unten}. Vgl. auch die Wiederholung bei Ruscelli, Abb. 48.

**} Vgl. hierüber Scipion Bargagli (siehe unten}, Delle lodi dell'Accademie, Orazione, worin S. 125 die Tätigkeit

der Akademiker für die Erfindung jener geistreichen Gegenstände, die man Embleme nennt, gerühmt wird. Dort auch die

Beschreibung akademischer Impresen auf Fahnen.

7* 51

ausgeräucherter Bienenstock mit dem Spruch »Pro bono malum« für Lod. Ariosto als Sinnbild erfah-

renen Undankes/ auch der Caduceus mit Füllhörnern des Alciati ist vorhanden. Sehr hübsch ist die

Impresa, welche der Marchese del Vasto »in materia amorosa« trug; sie war von Antonio Epicuro,

Mitglied der Napoletaner Akademie, erfunden und zeigte einen offenen Tempel mit brennendem Feuer

auf dem Altar und dem Motto: »Junoni Laciniae

dicatum«, weil seine Liebe so unauslöschlich war

wie das Feuer in diesem Tempel*/ Es sei hierbei

erwähnt, daß die zahlreichen italienischen Akademien

des 16. und 17. Jahrhunderts nicht nur sich selbst Im-

presen wählten, sondern auch der eigentliche Sitz des

Schriftstellerns und oft recht unfruchtbaren Spintisie-

rens über diesen Gegenstand wurden**/

Eine unmittelbare Fortsetzung zu Giovio gab

Lod ovico Domenichi in seinem »Ragionamento,

nel quäle, si parla dTmprese d'armi e d'amore«, das

nach Giovios Tode 1574 in Lyon zusammen mit

seinem Dialog erschien. Der Autor erklärt in dem

Gespräch zunächst eine Porträtmedaille von sich

selbst mit emblematischer Rückseite: eine Vase mit

Abb. 44. P. Giovio, Impresa des Marchese del Vasto.

Blumen, vom Blitz getroffen,- die Vase das Leben

bedeutend <vgl. unten den Franzosen G. Tory/ die Blumen die Tugenden, die vom Blitz getroffen, aber

nicht verbrannt sind, gemäß dem Motto »J/radedoraq xcu ov vuxtu«, Es trifft, und zündet nicht. Er

erwähnt sodann den Giovio, durch dessen Tod er soviel verloren habe, und Alciatis Emblemata so-

wie Bocchis Symbola, deren manche gut, andere lächerlich seien, endlich die Sammlung des G. Rus-

celli, die wir noch zu besprechen haben. Sodann werden, ohne Beigabe von Bildern, noch zahlreiche,

oft von Domenichi selbst erdachte Impresen bekannter Männer beschrieben, wobei sich mehrfach deut-

liche Anklänge an P. Valeriano zeigen, ohne daß jedoch der Hieroglyphik Erwähnung geschieht. Da

führt der Graf Brunoro Pietra den Storch als Zeichen der Dankbarkeit, Christoforo Medruccio den

Phönix in Flammen, »Perit ut vivat«,- Camillo Caula den zum Monde gewandten Elefanten, »Pietas

deo nos conciliat«, u. dgl. m. Auch einige Medaillen von Domenico Poggini mit symbolischen Rück-

seiten werden sehr lobend erwähnt,- dieser Kunstzweig blieb in dauernder Beziehung zur gesamten Em-

blematik. Ausdrücklich aber lehnt Domenichi die bloßen »homonymischen« Wortspielereien als Albern-

heiten ab, wie sie damals aufkamen und große Verbreitung fanden. Da sie das Thema der Bilder-

sprache immerhin streifen, müssen sie kurz erwähnt werden. Ein Bolognese wollte versteckt an seine

Geliebte namens Caterina erinnern und trug daher als Impresa eine geteilte Kette <cate —na>, in der

Lücke aber einen Kartenkönig, Re, bzw. auf bolognesisch Ri. Ein Lombarde wählte ein Joch <Giogo,

lombardisch Giovo> und zwei Ringe <annella>, um damit seine Giovanella zu feiern. Den Gipfelpunkt

der Geschmacklosigkeit bildet ein Bart <barba> und ein halber Frosch <rana> für Barbara,- man witzelt

darüber, er hätte auch »una barba mezza rasa« nehmen können, das wäre noch kürzer gewesen!

Nach den Novellen des Masuccio wird auch die Geschichte einer verlassenen Geliebten erzählt, die

dem Treulosen einen Ring mit falschem Diamanten und der Inschrift »Lama asabthani« schickte, was

den Satz bedeutet: »Di, amante falso, perche m' hai abbandonato«, Sage, treuloser Liebhaber, warum

hast Du mich verlassen? Auch diese Wunderlichkeiten sind doch in ihrer Weise bezeichnend für

*} Nach Plinius wurde auf dem Altar dieser Göttin in Croton die Asche niemals vom Winde zerstreut, obwohl

der Tempel ringsum offen war,- es ist also eine freie Variante der klassischen Quelle. Winckelmann hat sich in seiner

»Allegorie« des Vorwurfes wieder angenommen (siehe unten}. Vgl. auch die Wiederholung bei Ruscelli, Abb. 48.

**} Vgl. hierüber Scipion Bargagli (siehe unten}, Delle lodi dell'Accademie, Orazione, worin S. 125 die Tätigkeit

der Akademiker für die Erfindung jener geistreichen Gegenstände, die man Embleme nennt, gerühmt wird. Dort auch die

Beschreibung akademischer Impresen auf Fahnen.

7* 51