Schwäbische Werkstatt des Ludwig Henfflin

- Ludwig Henfflin und seine Auftraggeberin

- Digitale Volltext-Präsentation der Handschriften

- Die Bilder

- Der Weg der Handschriften nach Heidelberg

- Literatur

Die dritte Handschriftengruppe ist eine Heidelberger Besonderheit: Denn alle erhaltenen Codices der schwäbischen Werkstatt befinden sich in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Abgesehen von acht Heidelberger Manuskripten waren bei Projektbeginn keine weiteren Handschriften dieses Ateliers bekannt. Kodikologische Indizien belegen jedoch eindeutig, daß Cod. Pal. germ. 76 (Der Ackermann von Böhmen) dieser Werkstatt zugeordnet werden kann. Die Zahl ihrer Handschriften hat sich somit auf neun erhöht.

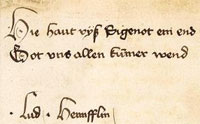

Die Werkstatt erhielt ihren Namen nach dem einzigen bekannt gewordenen Mitarbeiter, einem Schreiber, der sich in einem Schreiberspruch auf fol. 102r des Cod. Pal. germ. 67 selbst als "Ludwig Henfflin" bezeichnet: Hie haut ryß Sigenot ein end/ Got vns allen kumer wend. * Lud * Hennfflin.

Ludwig Henfflin und seine Auftraggeberin

Über Henfflin und die Werkstatt, in der er tätig war, ist kaum etwas bekannt. Nur eine der Heidelberger Handschriften ist datiert: In der Illustration auf fol. 14r des Cod. Pal. germ. 17 findet sich zu Füßen der dargestellten Figuren die Jahreszahl 1477.

Das Atelier arbeitet wohl seit etwa 1470 und zwar vermutlich für Margarete von Savoyen. Das Wappen des Hauses Savoyen sowie das ihres dritten Ehemannes Ulrich V. von Württemberg findet sich in mehreren Handschriften.

Wahrscheinlich war das Atelier für Margarete bis zu ihrem Tode 1479 tätig. Danach scheint es sich aufgelöst zu haben. Man vermutet, daß die Werkstatt ihren Sitz in Margaretes Residenzstadt Stuttgart hatte.

In den neun Handschriften lassen sich sechs Schreiberhände unterscheiden, die Illustrationen jedoch stammen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - alle von einem Zeichner.

Dies ist umso bemerkenswerter, als die Manuskripte eine erstaunlich hohe Anzahl von Illustrationen aufweisen. An einigen Stellen lassen sich noch Unterzeichnungen erkennen, die der Maler zur Bildkomposition anlegte. Auf fol. 59v des Cod. Pal. germ. 142 etwa ist die Vorzeichnung zur Schleppe Sidonias noch deutlich am linken, unteren Bildrand zu erkennen.

Digitale Volltext-Präsentation der Handschriften

Bei den neun illustrierten Heidelberger Codizes handelt es sich um:

- 3-bändige Bibel (AT)

- Bücher der Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth (Cod. Pal. germ. 16)

- Könige, Paralipomenon I und II, Esra, Tobias, Judith, Esther, Hiob (Cod. Pal. germ. 17)

- Psalter, Parabole, Ecclesiastes, Cantica canticorum, Sapienta, Ecclesiasticus, Propheten (Cod. Pal. germ. 18)

- "Sigenot" (Cod. Pal. germ. 67)

- Johannes von Tepl: "Der Ackermann von Böhmen" (Cod. Pal. germ. 76)

- "Pontus und Sidonia" (Cod. Pal. germ. 142)

- Elisabeth von Nassau-Saarbrücken: "Herpin" (Cod. Pal. germ. 152)

- "Lohengrin" und "Friedrich von Schwaben" (Cod. Pal. germ. 345)

- "Die Heidin" (Cod. Pal. germ. 353)

Mit Ausnahme von Cod. Pal. germ. 16-18, einer dreibändigen Bibel, überliefern die Handschriften ausnahmslos Werke der spätmittelalterlichen Unterhaltungsliteratur in deutscher Sprache, wobei verschiedene Dialekte erkennbar sind. Letztere sind vermutlich auf die Spracheigentümlichkeiten der verschiedenen Schreiber zurückzuführen.

Die Bilder

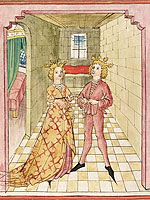

Auch die Illustrationen haben regelrecht unterhaltenden Charakter - selbst die Darstellungen in den Bibelbänden. Vielleicht ist dies ein Zugeständnis an das höfische Bedürfnis nach Zerstreuung.

So wird etwa im Cod. Pal. germ. 16 die Geschichte von Samson und Delilah mit einer Bildfolge illustriert, die anschaulicher nicht sein könnte: Sie zeigt, wie Delilah Samson mehrmals fesselt, seine Haare festnagelt und sie ihm schließlich abschneidet. Samson wird daraufhin von den Philistern gefangengenommen und geblendet. Schließlich gelingt es dem biblischen Helden aber doch, den Palast seiner Feinde zum Einsturz zu bringen.

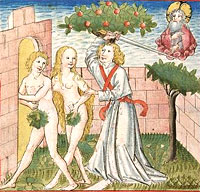

Gegenüber den früheren, elsässischen Handschriften zeigen die Darstellungen das Bemühen um einen perspektivischen Bildaufbau. Auch die Proportionen der Figuren werden richtig wiedergegeben. Nur ihre Gesichter bleiben weitgehend ausdruckslos oder zeigen eine nicht zum Text passende Fröhlichkeit. Als Beispiel sei die Miniatur mit der Vertreibung aus dem Paradies im Cod. Pal. germ. 16, dem ersten Teil einer dreibändigen Bibel, genannt. Obwohl der Erzengel Michael mit erhobenem Schwert drohend hinter den beiden ersten Menschen steht, um sie für ihren Sündenfall zu bestrafen, und selbst Gottvater persönlich über die Bestrafung wacht, lächeln sowohl Adam als auch Eva. Die Darstellung starker Emotionen in den Gesichtern entsprach wohl nicht dem Prinzip der bei Hofe üblichen höflichen Zurückhaltung.

Der Weg der Handschriften nach Heidelberg

Die Henfflin-Handschriften kamen als Erbe der Margarete von Savoyen nach Heidelberg. Margarete war, bevor sie die Ehefrau Ulrichs V. von Württemberg wurde, mit Kurfürst Ludwig IV. von der Pfalz verheiratet. Aus dieser Verbindung hatte sie einen Sohn, den späteren Kurfürsten Philipp I. den Aufrichtigen. Ihm hinterließ sie ihre Bücher.

Die Manuskripte wurden offensichtlich speziell nach ihren Wünschen gestaltet. Deutlich wird dies gerade an der dreibändigen Bibel (Cod. Pal. germ. 16-18), denn diese ist eine Abschrift eines bereits gedruckten Buches. Einer Bibelausgabe, die 1466 in Straßburg bei Johann Mentelin - allerdings ohne Bilder - erschienen war.

Literatur

-

Württemberg im Spätmittelalter

Amelung, Peter/ Fischer, Joachim/ Irtenkauf, Wolfgang (Hrsg.): Württemberg im Spätmittelalter. Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Stuttgart 1985. -

Baum 1912

Baum, Julius: Die württembergische Kunst im Zeitalter Eberhards im Bart. In: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der K. Altertümersammlung in Stuttgart, 1912, S. 105-114. -

Bodemann, Spurensicherung, 1996

Bodemann, Ulrike: Spurensicherung. Zu Kaspar Engelsüß aus Straßburg, in: Oxford German Studies 25, 1996, S. 119-134. -

Bodemann, in: PBB 1997

Bodemann, Ulrike: Bildprogramm und Überlieferungsgeschichte. Die illustrierten Handschriften und Frühdrucke des Buchs der Beispiele der alten Weisen< Antons von Pforr, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 119, 1997, S.67-129. -

Rudolph 2008

Rudolph, Pia: Buchkunst im Zeitalter des Medienwandels. Die deutschsprachigen Bibelcodices der Henfflin-Werkstatt vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Ikonographie, 2008 -

Strauch 1883

Strauch, Philipp: Pfalzgräfin Mechthild in ihren literarischen Beziehungen. Ein Bild aus der schwäbischen Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts, Tübingen 1883 -

Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilder-Handschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitäts-Bibliothek, Leipzig 1927, S. 71-85. -

Werner, Cimelia

Werner, Wilfried: Cimelia Heidelbergensia: 30 illuminierte Handschriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, Wiesbaden 1975. -

Herpin 1990

Historie von Herzog Herpin. Übertragen aus dem Französischen von Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. Germ. 152. Farbmikrofiche-Edition. Literarhistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von Ute von Bloh (Codices illuminati medii aevi 17), München 1990. -

Pontus und Sidonia

Pontus und Sidonia. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. Germ. 142. Literarhistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von Henrike Lähnemann (Codices illuminati medii aevi 52), München 1999. - Johannes Schnurr / teamwork, Daumenkino des Mittelalters: Wie 600 Jahre alte Bilder im Computer das Laufen lernten, in: Die ZEIT, 07.04.2004, S. 37.

-

Lähnemann 2010

Henrike Lähnemann: From Print to Manuscript: the case of a manuscript workshop in Stuttgart around 1475, in: M.C. Fischer/W.A. Kelly (Hrsgg.): The Book in Germany, Edinburgh 2010, S. 17-34.

© Ulrike Spyra, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 03/2012