Cod. Pal. germ. 353: 'Die Heidin'

- Digitale Volltext-Präsentation

- Die Geschichte mit zwei Titeln: "Die Heidin" oder "Ritter Wittich vom Jordan"

- Die Geschichte einer verbotenen Liebe

- Die Geschichte mit den beiden Zeichnern

- Die Geschichte der Handschrift

- Literatur

Die Geschichte mit zwei Titeln: "Die Heidin" oder "Ritter Wittich vom Jordan"

Der Cod. Pal. germ. 353 überliefert eine mittelhochdeutsche Versnovelle, von der insgesamt vier Bearbeitungen existieren. Die älteste Version entstand wohl um 1250, die jüngste um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Das Werk erfreute sich großer Beliebtheit, denn insgesamt haben sich neun vollständige Manuskripte und zahlreiche Fragmente erhalten. Die Version der Heidelberger Handschrift gehört zur zweiten Textredaktion, die wohl zwischen 1270 und 1290 vermutlich in Bayern entstanden ist. In zwei Codices dieser Fassung, die insgesamt in vier Manuskripten überliefert ist, wird ein wunnenhofen der may als Autor genannt. Eine historische Person dieses Namens ist jedoch bisher nicht nachweisbar.

Seinen Titel "Die Heidin" hat das Werk von der weiblichen Hauptfigur, der heidnischen Schönheit Frau Libanet. Ihr männlicher Gegenspieler, ein christlicher Ritter, trägt in der vom Cod. Pal. germ. 353 überlieferten Fassung die Bezeichnung "Witige von dem Jordan" bzw. "Wittich vom Jordan". Handschrift und Fassung wurden deshalb auch unter dem Namen des männlichen Hauptdarstellers geführt. Schon früh scheinen beide Titel gleichzeitig in Gebrauch gewesen zu sein. So wird die Handschrift bei der Inventarisierung der älteren Schloßbibliothek 1556/1559 als Ritter Wittich Vom Jordan, geschriben, papier, mitt schonen figuren (Cod. Pal. lat. 1937, fol. 107r) aufgelistet, während man sie nur rund 20 Jahre später um 1581 mit dem Eintrag Diß Buech ist haydenynn genannt uide in fine (Cod. Pal. germ. 353, fol. 1r) versah. Das Werk verbindet verschiedene Literaturgattungen wie Schwankmäre, Orientroman und Minnedichtung. Sein Thema ist die reine, keusche Minne der Frauen, denen es der unbekannte Dichter mit den Worten die rainen wib süllen ere han widmet.

Die Geschichte einer verbotenen Liebe

Das Werk erzählt die folgende Geschichte: Der christliche Ritter Witige hat von der Schönheit Libanets gehört und sich in die mit König Beliant von Westerlande verheiratete Heidin verliebt. Er zieht in den Orient, um seine Angebetete zu gewinnen. Dort angekommen kann er ein Turnier gegen König Beliant gewinnen, wird anschließend von diesem freundlich empfangen und bewirtet. Eine kurze Abwesenheit Beliants nutzt er aus, um in einem langen Gespräch Libanet seine Liebe zu gestehen. Aber die Königin weist ihn ab. Witige zieht daraufhin sieben Jahre lang durch die Lande, um in zahlreichen Kämpfen, Ruhm und Ehre und damit auch die Liebe der Heidin zu gewinnen. Inzwischen wird Libanet, von ihrem Gewissen geplagt, krank, da sie um Witiges Leben fürchtet. Eine alte Frau erkennt in unerfüllter Minne die Ursache ihrer Krankheit.

Libanet ruft den Ritter zurück, fühlt sich aber auch jetzt noch ihrem Ehemann, König Beliant, verpflichtet. Deshalb stellt sie Witige vor die Wahl zwischen dem oberen und dem unteren Teil ihres Körpers. Witige wählt den Teil oberthalb des Gürtels hin. Die Entscheidung hat dennoch Folgen für Libanets Ehe: Da der obere Teil ihres Körpers nun Witige gehört, weigert sie sich künftig ihren Ehemann anzuschauen. Dieser ist angesichts des Ungehorsams seiner Frau so erzürnt, daß er sie verprügelt. Libanet flüchtet sich daraufhin endgültig und vollständig in die Arme und das Bett Witiges. Um dem Zorn Beliants zu entgehen, entführt Witige seine Geliebte, die sich anschließend taufen läßt. Aber Beliant versammelt seine Truppen und führt sie in das Reich Witiges von dem Jordan. In den anschließenden Kämpfen jedoch unterliegen die Heiden den Christen. Beliant wird gefangengenommen, verliebt sich in Witiges Schwester, läßt sich taufen und heiratet erneut.

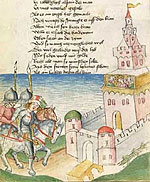

Die Geschichte mit den beiden Zeichnern

Der Cod. Pal. germ. 353 ist mit einer Größe von 20, 2 x 14,5 cm und 68 Blättern Umfang nur eine relativ kleine Handschrift. Aber das um 1470 in der Werkstatt des Ludwig Henfflin hergestellte Manuskript enthält auf diesen 68 Blättern 81 Illustrationen. Vielleicht liegt es an dieser enormen Anzahl von Darstellungen, daß die Handschrift nur sehr eilig fertiggestellt wurde. So fehlen z. B. Initialen oder Lombarden zu Beginn der Kapitel und einzelne Bildrahmen. Bei den Illustrationen handelt es sich um mit Wasser- und Deckfarben kolorierte Federzeichnungen. Im Unterschied zu den meisten anderen Handschriften aus der Henfflin-Werkstatt jedoch waren mit der Herstellung dieser Darstellungen zwei Illustratoren betraut. Die ersten 14 Federzeichnungen stammen von einem Zeichner, der den Notnamen "Zeichner C" erhielt, da nichts von und über ihn bekannt ist. Seine Illustrationen unterscheiden sich erheblich von den sonst in der Werkstatt üblichen Miniaturen: Sie sind größer, reichen zum Teil bis zu den Blatträndern und erstrecken sich gelegentlich auch über zwei Seiten etwa auf fol. 9v/10r. Ihnen fehlen die sonst gebräuchlichen Rahmungen. Die Federzeichnungen wirken etwas unbeholfen und die Proportionen der Figuren sind gedrungen und unstimmig. Darstellungen von Gebäuden sind meist perspektivisch verzeichnet. Vielleicht sind dies die Gründe dafür, warum sein Werk unvollendet blieb. Bei den meisten Illustrationen von seiner Hand fehlen die letzten Schichten der Kolorierung. Größtenteils wurden nur Untermalungen in hellen Pastelltönen ausgeführt wie auf fol. 6v (s.u.). Auch innerhalb der Werkstatt des Ludwig Henfflin blieb seine Arbeit nur eine Episode.

Ab fol. 12r stammen die Illustrationen des Cod. Pal. germ. 353 wieder von der gewohnten Hand des Hauptillustrators der Werkstatt, dem Zeichner A. Sie folgen den Werkstattgebräuchen: Es handelt sich um gerahmte Miniaturen in der Breite der Schriftspalte. Die Charakterisierung der überlängten Standfiguren erfolgt über Farben und Kleidung. In der Regel werden Dialogszenen von zwei sich gegenüberstehenden- oder sitzenden Personen gezeigt. Einem Gespräch oder einem Geschehen können dabei gleich mehrere Illustrationen gewidmet sein. Diese Illustrationszyklen sind heute jedoch nicht mehr einfach zu erkennen, da irgendwann die Blätter der Handschrift einmal durcheinander geraten sind. Die ursprüngliche Blattfolge läßt sich jedoch mit Hilfe der Digitalisate virtuell rekonstruieren.

Die Geschichte der Handschrift

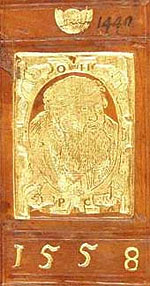

Das Verwechseln und Vertauschen der Blätter könnte unter Kurfürst Ottheinrich (1556-1559) passiert sein. Ihm gefiel das Manuskript so sehr, daß er dafür 1558 vom Buchbinder Jörg Bernhard einen neuen, wertvollen Einband anfertigen ließ. Das Leder wurde mit zahlreichen Rollen- und Einzelstempeln geprägt, die unter anderem auch den Sündenfall, den gekreuzigten Christus und die Auferstehung zeigen. Einen besonders wertvollen Eindruck hinterlassen jedoch die Vergoldungen, mit denen z. B. das Porträt des Kurfürsten mit seinem Monogramm "O H P C" für "Ottheinrich Palatinus Comes", ein Engelsköpfchen und die Jahreszahl "1558" auf dem Vorderdeckel oder das kurpfälzische Wappen auf dem hinteren Deckel ausgestattet wurden. Unter den digitalisierten oberdeutschen Handschriften besitzt sonst nur noch der Cod. Pal. germ. 67 einen Ottheinrich-Einband.

Ursprünglich stammte die in schwäbischem Dialekt geschriebene Handschrift aus dem Besitz der Margarete von Savoyen. Der Zeichner C brachte in seiner Illustration auf fol. 6v ihr Wappen als Banner an den Zelten Witiges vom Jordan an. Über ihren Sohn Kurfürst Philipp I. gelangte das Manuskript vermutlich in die Bibliotheca Palatina. Unter Kurfürst Ottheinrich gehörte es – wie gesagt – zur älteren Heidelberger Schloßbibliothek, wird aber bereits um 1581 im Inventar der Bibliothek in der Heiliggeistkirche verzeichnet. Von dort gelangte die Handschrift 1622/1623 in die Bibliotheca Vaticana nach Rom. Noch heute ist auf ihrem Vorderdeckel die Nummer „1440“ zu lesen. Vermutlich handelt es sich dabei um eine römische Signatur, die das Manuskript bei seiner Aufstellung in den Räumen der Vaticana erhalten hat.

Literatur

- Adelung, Nachrichten

Adelung, Friedrich: Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen Bibliothek in die Vatikanische gekommen sind. Nebst einem Verzeichnisse derselben und Auszügen, Königsberg 1796, S. 37. -

Württemberg im Spätmittelalter

Amelung, Peter/ Fischer, Joachim/ Irtenkauf, Wolfgang (Hrsg.): Württemberg im Spätmittelalter. Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Stuttgart 1985, S. 147, Nr. 152, Abb. 57 (Bl. 12r). -

Bartsch, Handschriften, 1887

Bartsch, Karl: Die altdeutschen Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg, 1), Heidelberg 1887, Nr. 181. -

Berenbach, Einbände, 1938

Berenbach, Josef: Untersuchungen zu einigen Einbänden der Heidelberger Universitätsbibliothek, in: Neue Heidelberger Jahrbücher N.F. 1938, S. 23-33, bes. S. 32, Nr. 43. -

Haebler, Rollen- und Plattenstempel, 1968

Haebler, Konrad: Rollen- und Plattenstempel des 16. Jahrhunderts (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 41-42), 2 Bde. Leipzig 1928-1929 (Reprint Nendeln & Wiesbaden 1968) bes. Bd. 2, S. 71, Platten V, VI, Rollen 2, 3, 4, 7. -

Killy, Literaturlexikon Bd. 5, S. 119 (Christian Kiening)

Kiening, Christian in: Killy, Walter (Hrsg.): Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, Gütersloh 1988ff., Bd. 5, S. 119. -

Kofler, Heldenbuch-Inkunabel, 2003

Kofler, Walter (Hrsg.): Die Heldenbuch-Inkunabel von 1479. Alle Exemplare und Fragmente in 350 Abbildungen (Litterae N. 121), Göppingen 2003. -

Mrozek, in: Kostbarkeiten, 1999

Mrozek, M., in: Schlechter, Armin (Hrsg.): Kostbarkeiten gesammelter Geschichte. Heidelberg und die Pfalz in Zeugnissen der Universitätsbibliothek (Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, 1), Heidelberg 1999, S. 167f., B 13, Abb. 14 (Bll. 7v-8r) -

Pfannmüller 1911

Pfannmüller, Ludwig: Die vier Redaktionen der Heidin, herausgegeben von Brandl, Alois / Roethe, Gustav / Schmidt, Erich (Palaestra CVIII), Berlin 1911, S. 4f.(Sigle h). -

Presser, Ottheinrich, 1955

Presser, Helmut: Unbekannte Ottheinrich-Bände in Mainz, in: Gutenberg-Jahrbuch 1955, S. 281-290, bes. S. 287, Abb. 5 -

VL (2) Bd. 3, Sp. 612-615 (Karl-Heinz Schirmer)

Schirmer, Karl-Heinz in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/ New York 1978ff. (VL2), Bd. 3, Sp. 612-615 -

Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilder-Handschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitäts-Bibliothek, Leipzig 1927, S. VII, S. 71 f., S. 80, Abb. 69 (Bl. 3v), Abb. 70 (Bl. 12r). -

Wilken 1817

Wilken, Friedrich: Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Nebst einem Verzeichniß der aus der pfaelzischen Bibliothek im Vatican an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften, Heidelberg 1817, S. 434f.

© Ulrike Spyra, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 9/2008