72

Archäologie und Informationssysteme

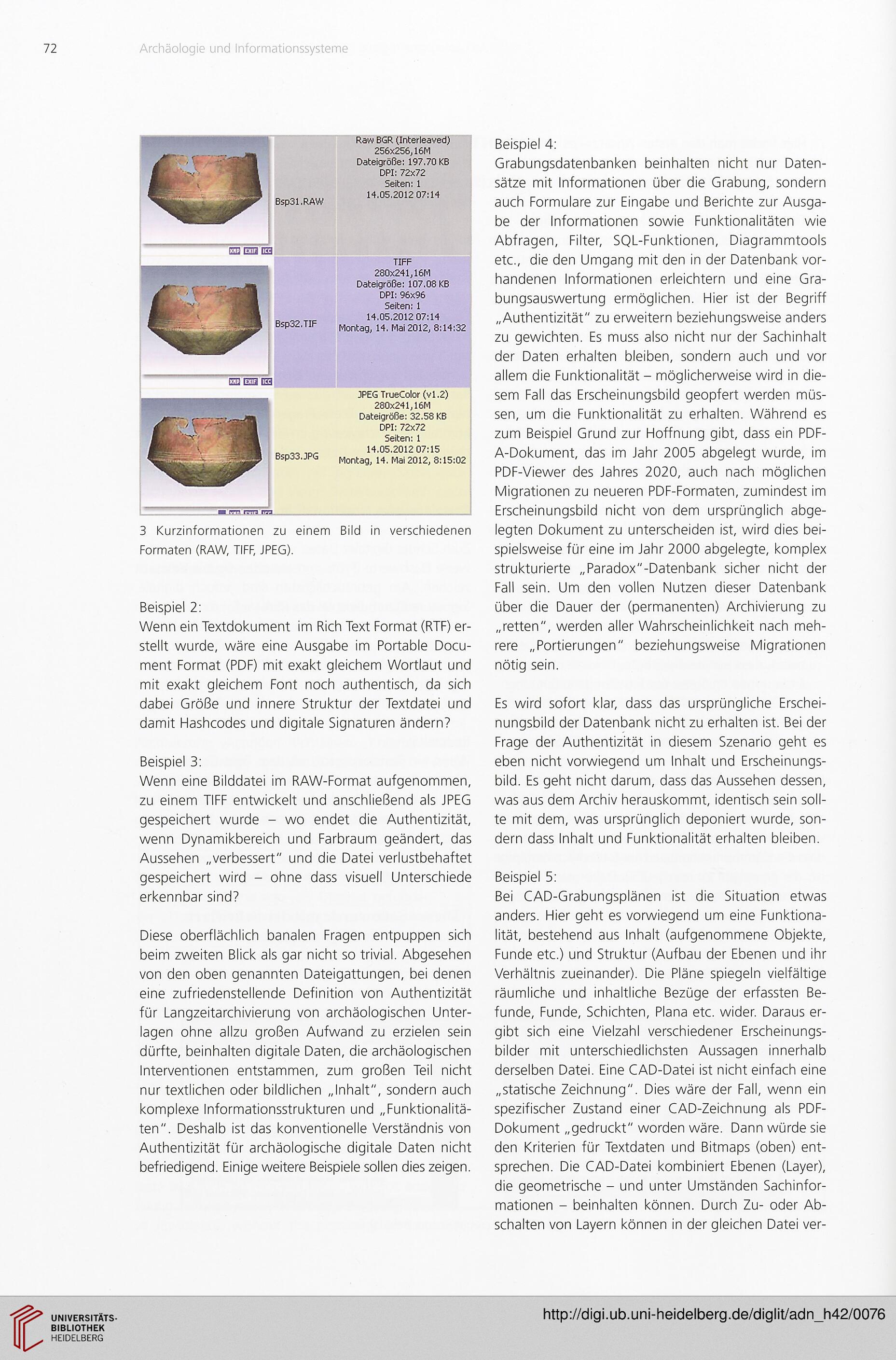

Raw BGR (Interleaved)

256x256,16M

Dateigröße: 197.70 KB

DPI: 72x72

Seiten: 1

14.05.2012 07:14

TIFF

280x241,16M

Dateigröße: 107.08 KB

DPI: 96x96

Seiten: 1

14.05.2012 07:14

Montag, 14. Mai 2012, 8:14:32

JPEG TrueColor (vl.2)

280x241,16M

Dateigröße: 32.58 KB

DPI: 72x72

Seiten: 1

14.05.2012 07:15

Montag, 14. Mai 2012, 8:15:02

3 Kurzinformationen zu einem Bild in verschiedenen

Formaten (RAW, TIFF, JPEG).

Beispiel 2:

Wenn ein Textdokument im Rich Text Format (RTF) er-

stellt wurde, wäre eine Ausgabe im Portable Docu-

ment Format (PDF) mit exakt gleichem Wortlaut und

mit exakt gleichem Font noch authentisch, da sich

dabei Größe und innere Struktur der Textdatei und

damit Hashcodes und digitale Signaturen ändern?

Beispiel 3:

Wenn eine Bilddatei im RAW-Format aufgenommen,

zu einem TIFF entwickelt und anschließend als JPEG

gespeichert wurde - wo endet die Authentizität,

wenn Dynamikbereich und Farbraum geändert, das

Aussehen „verbessert" und die Datei verlustbehaftet

gespeichert wird - ohne dass visuell Unterschiede

erkennbar sind?

Diese oberflächlich banalen Fragen entpuppen sich

beim zweiten Blick als gar nicht so trivial. Abgesehen

von den oben genannten Dateigattungen, bei denen

eine zufriedenstellende Definition von Authentizität

für Langzeitarchivierung von archäologischen Unter-

lagen ohne allzu großen Aufwand zu erzielen sein

dürfte, beinhalten digitale Daten, die archäologischen

Interventionen entstammen, zum großen Teil nicht

nur textlichen oder bildlichen „Inhalt", sondern auch

komplexe Informationsstrukturen und „Funktionalitä-

ten". Deshalb ist das konventionelle Verständnis von

Authentizität für archäologische digitale Daten nicht

befriedigend. Einige weitere Beispiele sollen dies zeigen.

Beispiel 4:

Grabungsdatenbanken beinhalten nicht nur Daten-

sätze mit Informationen über die Grabung, sondern

auch Formulare zur Eingabe und Berichte zur Ausga-

be der Informationen sowie Funktionalitäten wie

Abfragen, Filter, SQL-Funktionen, Diagrammtools

etc., die den Umgang mit den in der Datenbank vor-

handenen Informationen erleichtern und eine Gra-

bungsauswertung ermöglichen. Hier ist der Begriff

„Authentizität" zu erweitern beziehungsweise anders

zu gewichten. Es muss also nicht nur der Sachinhalt

der Daten erhalten bleiben, sondern auch und vor

allem die Funktionalität - möglicherweise wird in die-

sem Fall das Erscheinungsbild geopfert werden müs-

sen, um die Funktionalität zu erhalten. Während es

zum Beispiel Grund zur Hoffnung gibt, dass ein PDF-

A-Dokument, das im Jahr 2005 abgelegt wurde, im

PDF-Viewer des Jahres 2020, auch nach möglichen

Migrationen zu neueren PDF-Formaten, zumindest im

Erscheinungsbild nicht von dem ursprünglich abge-

legten Dokument zu unterscheiden ist, wird dies bei-

spielsweise für eine im Jahr 2000 abgelegte, komplex

strukturierte „Paradox"-Datenbank sicher nicht der

Fall sein. Um den vollen Nutzen dieser Datenbank

über die Dauer der (permanenten) Archivierung zu

„retten", werden aller Wahrscheinlichkeit nach meh-

rere „Portierungen" beziehungsweise Migrationen

nötig sein.

Es wird sofort klar, dass das ursprüngliche Erschei-

nungsbild der Datenbank nicht zu erhalten ist. Bei der

Frage der Authentizität in diesem Szenario geht es

eben nicht vorwiegend um Inhalt und Erscheinungs-

bild. Es geht nicht darum, dass das Aussehen dessen,

was aus dem Archiv herauskommt, identisch sein soll-

te mit dem, was ursprünglich deponiert wurde, son-

dern dass Inhalt und Funktionalität erhalten bleiben.

Beispiel 5:

Bei CAD-Grabungsplänen ist die Situation etwas

anders. Hier geht es vorwiegend um eine Funktiona-

lität, bestehend aus Inhalt (aufgenommene Objekte,

Funde etc.) und Struktur (Aufbau der Ebenen und ihr

Verhältnis zueinander). Die Pläne spiegeln vielfältige

räumliche und inhaltliche Bezüge der erfassten Be-

funde, Funde, Schichten, Plana etc. wider. Daraus er-

gibt sich eine Vielzahl verschiedener Erscheinungs-

bilder mit unterschiedlichsten Aussagen innerhalb

derselben Datei. Eine CAD-Datei ist nicht einfach eine

„statische Zeichnung". Dies wäre der Fall, wenn ein

spezifischer Zustand einer CAD-Zeichnung als PDF-

Dokument „gedruckt" worden wäre. Dann würde sie

den Kriterien für Textdaten und Bitmaps (oben) ent-

sprechen. Die CAD-Datei kombiniert Ebenen (Layer),

die geometrische - und unter Umständen Sachinfor-

mationen - beinhalten können. Durch Zu- oder Ab-

schalten von Layern können in der gleichen Datei ver-

Archäologie und Informationssysteme

Raw BGR (Interleaved)

256x256,16M

Dateigröße: 197.70 KB

DPI: 72x72

Seiten: 1

14.05.2012 07:14

TIFF

280x241,16M

Dateigröße: 107.08 KB

DPI: 96x96

Seiten: 1

14.05.2012 07:14

Montag, 14. Mai 2012, 8:14:32

JPEG TrueColor (vl.2)

280x241,16M

Dateigröße: 32.58 KB

DPI: 72x72

Seiten: 1

14.05.2012 07:15

Montag, 14. Mai 2012, 8:15:02

3 Kurzinformationen zu einem Bild in verschiedenen

Formaten (RAW, TIFF, JPEG).

Beispiel 2:

Wenn ein Textdokument im Rich Text Format (RTF) er-

stellt wurde, wäre eine Ausgabe im Portable Docu-

ment Format (PDF) mit exakt gleichem Wortlaut und

mit exakt gleichem Font noch authentisch, da sich

dabei Größe und innere Struktur der Textdatei und

damit Hashcodes und digitale Signaturen ändern?

Beispiel 3:

Wenn eine Bilddatei im RAW-Format aufgenommen,

zu einem TIFF entwickelt und anschließend als JPEG

gespeichert wurde - wo endet die Authentizität,

wenn Dynamikbereich und Farbraum geändert, das

Aussehen „verbessert" und die Datei verlustbehaftet

gespeichert wird - ohne dass visuell Unterschiede

erkennbar sind?

Diese oberflächlich banalen Fragen entpuppen sich

beim zweiten Blick als gar nicht so trivial. Abgesehen

von den oben genannten Dateigattungen, bei denen

eine zufriedenstellende Definition von Authentizität

für Langzeitarchivierung von archäologischen Unter-

lagen ohne allzu großen Aufwand zu erzielen sein

dürfte, beinhalten digitale Daten, die archäologischen

Interventionen entstammen, zum großen Teil nicht

nur textlichen oder bildlichen „Inhalt", sondern auch

komplexe Informationsstrukturen und „Funktionalitä-

ten". Deshalb ist das konventionelle Verständnis von

Authentizität für archäologische digitale Daten nicht

befriedigend. Einige weitere Beispiele sollen dies zeigen.

Beispiel 4:

Grabungsdatenbanken beinhalten nicht nur Daten-

sätze mit Informationen über die Grabung, sondern

auch Formulare zur Eingabe und Berichte zur Ausga-

be der Informationen sowie Funktionalitäten wie

Abfragen, Filter, SQL-Funktionen, Diagrammtools

etc., die den Umgang mit den in der Datenbank vor-

handenen Informationen erleichtern und eine Gra-

bungsauswertung ermöglichen. Hier ist der Begriff

„Authentizität" zu erweitern beziehungsweise anders

zu gewichten. Es muss also nicht nur der Sachinhalt

der Daten erhalten bleiben, sondern auch und vor

allem die Funktionalität - möglicherweise wird in die-

sem Fall das Erscheinungsbild geopfert werden müs-

sen, um die Funktionalität zu erhalten. Während es

zum Beispiel Grund zur Hoffnung gibt, dass ein PDF-

A-Dokument, das im Jahr 2005 abgelegt wurde, im

PDF-Viewer des Jahres 2020, auch nach möglichen

Migrationen zu neueren PDF-Formaten, zumindest im

Erscheinungsbild nicht von dem ursprünglich abge-

legten Dokument zu unterscheiden ist, wird dies bei-

spielsweise für eine im Jahr 2000 abgelegte, komplex

strukturierte „Paradox"-Datenbank sicher nicht der

Fall sein. Um den vollen Nutzen dieser Datenbank

über die Dauer der (permanenten) Archivierung zu

„retten", werden aller Wahrscheinlichkeit nach meh-

rere „Portierungen" beziehungsweise Migrationen

nötig sein.

Es wird sofort klar, dass das ursprüngliche Erschei-

nungsbild der Datenbank nicht zu erhalten ist. Bei der

Frage der Authentizität in diesem Szenario geht es

eben nicht vorwiegend um Inhalt und Erscheinungs-

bild. Es geht nicht darum, dass das Aussehen dessen,

was aus dem Archiv herauskommt, identisch sein soll-

te mit dem, was ursprünglich deponiert wurde, son-

dern dass Inhalt und Funktionalität erhalten bleiben.

Beispiel 5:

Bei CAD-Grabungsplänen ist die Situation etwas

anders. Hier geht es vorwiegend um eine Funktiona-

lität, bestehend aus Inhalt (aufgenommene Objekte,

Funde etc.) und Struktur (Aufbau der Ebenen und ihr

Verhältnis zueinander). Die Pläne spiegeln vielfältige

räumliche und inhaltliche Bezüge der erfassten Be-

funde, Funde, Schichten, Plana etc. wider. Daraus er-

gibt sich eine Vielzahl verschiedener Erscheinungs-

bilder mit unterschiedlichsten Aussagen innerhalb

derselben Datei. Eine CAD-Datei ist nicht einfach eine

„statische Zeichnung". Dies wäre der Fall, wenn ein

spezifischer Zustand einer CAD-Zeichnung als PDF-

Dokument „gedruckt" worden wäre. Dann würde sie

den Kriterien für Textdaten und Bitmaps (oben) ent-

sprechen. Die CAD-Datei kombiniert Ebenen (Layer),

die geometrische - und unter Umständen Sachinfor-

mationen - beinhalten können. Durch Zu- oder Ab-

schalten von Layern können in der gleichen Datei ver-