Theoretiker der Renaissance in Deutschland

Während der formen- und sinnenfrohe Südländer

im Kunstschaffen der Renaissance, gefördert

durch eine unermeßliche Fülle praktischer Be-

tätigungsmöglichkeiten, die Kunst vorwiegend als

reines Formproblem auffaßt, neigt der deutsche

Künstler dieser kritischen Zeit, am naiven Schaffen

durch eine glühende, stets mit den letzten Dingen

ringende Innerlichkeit oft geradezu gehindert, sehr

zur abstrakten Spekulation über die Gesetze seines

Schaffens. Und doch, wenn von den Theoretikern

der Renaissance die Rede ist, gedenkt man zuerst

der Italiener: des Entdeckers Brunelleschi, des

eleganten Ästhetikers Alberti, des Systematikers

Vignola, Palladios, des genialen Vollenders. Daß

auch diesseits der Alpen trotz der nicht bloß räumlich

größeren Entfernung zur ästhetisch-philosophischen

Kultur des klassischen Altertums die Theorie der

neuen Baukunst mit größtem Ernst erforscht, ja

vielleicht mit nachhaltigerer Wirkung auf die prak-

tische Ausübung gelehrt wurde, ist nicht allgemein

bekannt.

Es sei deshalb nach der soeben erschienenen

dritten Auflage von Lübkes bekannter Geschichte

der Renaissance in Deutschland, die durch eine Neu-

bearbeitung von Albrecht Haupt den Forschungs-

ergebnissen der letzten dreißig Jahre in vollendeter

Weise angepaßt worden ist,*) hier eine kurze

Übersicht über die Leistungen dieser Theoretiker

der Renaissance in Deutschland gegeben.

Wer kennt freilich nicht, wenigstens dem Namen

nach, Meister Dürers ,,Unterweisung der Messung

mit Zirkel und Richtscheit“. Das dritte Buch dieses

Werkes befaßt sich mit der Architektur, der Dürer

durchaus mit geteiltem Herzen gegenübersteht.

,,Einerseits fußt er auf den überall noch in Kraft

befindlichen Überlieferungen des Mittelalters, anderer-

seits sucht er sich an Vitruvius anzulehnen, dessen

Verständnis freilich durch die Anschauung der Zeit

selbst bedingt wurde. Als Beispiele gibt er ebensowohl

antikisierende Säulen wie spätgotische Pfeiler und

Gewölbe.“ Wie wohl er sich dabei der germanischen

Neigung zu individueller Gestaltung der überlieferten

Grundformen bewußt ist, beweist sein Vorwort:

„So ich aber jetzt vornehme, eine Säule oder zwei

lehren zu machen für die jungen Gesellen, sich darin

zu üben, so bedenke ich der Deutschen Gemüt, denn

gewöhnlich alle, die etwas Neues bauen wollen,

*) Geschichte der Renaissance in Deutschland von Wilhelm

Lübke. 3. Auflage, neu bearbeitet von Professor Dr. Albrecht

Haupt. 2 Bände. Eßlingen a. N., 1913, Paul Neff Verlag

(Max Schreiber).

wollten auch gern eine neue Fasson dazu haben,

die zuvor nie gesehen wäre.“ Dementsprechend

behandelt er antike Kapitelle in sehr freier, orna-

mentaler Weise und fordert auf, etwas von schönen

Dingen, als von Laubwerk, Tierhäuptern, Vögeln und

allerlei Dingen, die nach dem Gemüt derer sind, die

solches arbeiten, daran anzubringen. Auch solle jeder

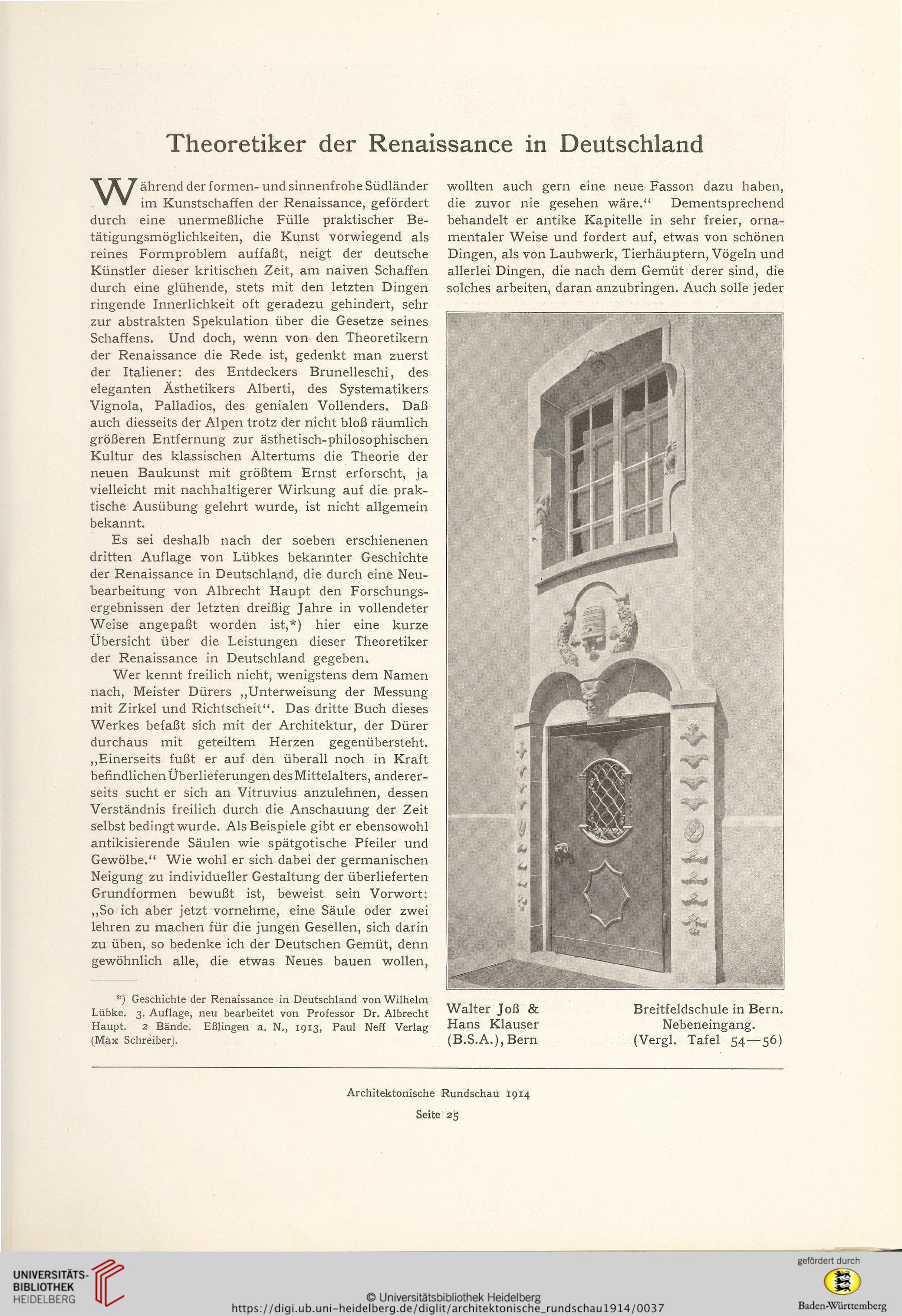

Walter Joß &

Hans Kiauser

(B.S.A.), Bern

Breitfeldschule in Bern.

Nebeneingang.

(Vergl. Tafel 54—56)

Architektonische Rundschau 1914

Seite 25

Während der formen- und sinnenfrohe Südländer

im Kunstschaffen der Renaissance, gefördert

durch eine unermeßliche Fülle praktischer Be-

tätigungsmöglichkeiten, die Kunst vorwiegend als

reines Formproblem auffaßt, neigt der deutsche

Künstler dieser kritischen Zeit, am naiven Schaffen

durch eine glühende, stets mit den letzten Dingen

ringende Innerlichkeit oft geradezu gehindert, sehr

zur abstrakten Spekulation über die Gesetze seines

Schaffens. Und doch, wenn von den Theoretikern

der Renaissance die Rede ist, gedenkt man zuerst

der Italiener: des Entdeckers Brunelleschi, des

eleganten Ästhetikers Alberti, des Systematikers

Vignola, Palladios, des genialen Vollenders. Daß

auch diesseits der Alpen trotz der nicht bloß räumlich

größeren Entfernung zur ästhetisch-philosophischen

Kultur des klassischen Altertums die Theorie der

neuen Baukunst mit größtem Ernst erforscht, ja

vielleicht mit nachhaltigerer Wirkung auf die prak-

tische Ausübung gelehrt wurde, ist nicht allgemein

bekannt.

Es sei deshalb nach der soeben erschienenen

dritten Auflage von Lübkes bekannter Geschichte

der Renaissance in Deutschland, die durch eine Neu-

bearbeitung von Albrecht Haupt den Forschungs-

ergebnissen der letzten dreißig Jahre in vollendeter

Weise angepaßt worden ist,*) hier eine kurze

Übersicht über die Leistungen dieser Theoretiker

der Renaissance in Deutschland gegeben.

Wer kennt freilich nicht, wenigstens dem Namen

nach, Meister Dürers ,,Unterweisung der Messung

mit Zirkel und Richtscheit“. Das dritte Buch dieses

Werkes befaßt sich mit der Architektur, der Dürer

durchaus mit geteiltem Herzen gegenübersteht.

,,Einerseits fußt er auf den überall noch in Kraft

befindlichen Überlieferungen des Mittelalters, anderer-

seits sucht er sich an Vitruvius anzulehnen, dessen

Verständnis freilich durch die Anschauung der Zeit

selbst bedingt wurde. Als Beispiele gibt er ebensowohl

antikisierende Säulen wie spätgotische Pfeiler und

Gewölbe.“ Wie wohl er sich dabei der germanischen

Neigung zu individueller Gestaltung der überlieferten

Grundformen bewußt ist, beweist sein Vorwort:

„So ich aber jetzt vornehme, eine Säule oder zwei

lehren zu machen für die jungen Gesellen, sich darin

zu üben, so bedenke ich der Deutschen Gemüt, denn

gewöhnlich alle, die etwas Neues bauen wollen,

*) Geschichte der Renaissance in Deutschland von Wilhelm

Lübke. 3. Auflage, neu bearbeitet von Professor Dr. Albrecht

Haupt. 2 Bände. Eßlingen a. N., 1913, Paul Neff Verlag

(Max Schreiber).

wollten auch gern eine neue Fasson dazu haben,

die zuvor nie gesehen wäre.“ Dementsprechend

behandelt er antike Kapitelle in sehr freier, orna-

mentaler Weise und fordert auf, etwas von schönen

Dingen, als von Laubwerk, Tierhäuptern, Vögeln und

allerlei Dingen, die nach dem Gemüt derer sind, die

solches arbeiten, daran anzubringen. Auch solle jeder

Walter Joß &

Hans Kiauser

(B.S.A.), Bern

Breitfeldschule in Bern.

Nebeneingang.

(Vergl. Tafel 54—56)

Architektonische Rundschau 1914

Seite 25