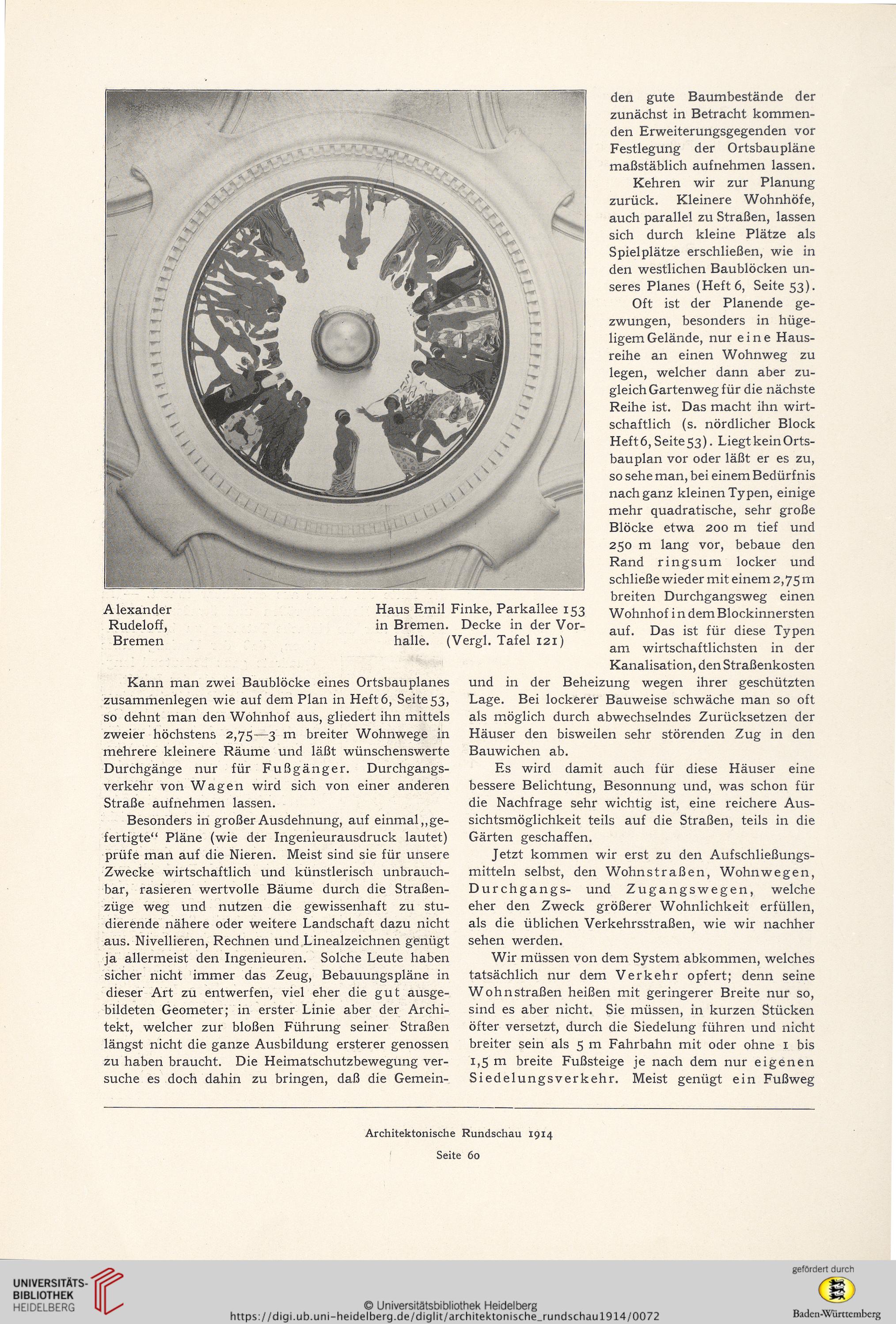

Alexander Haus Emil Finke, Parkallee 153

Rudeloff, in Bremen. Decke in der Vor-

Bremen halle. (Vergl. Tafel 121)

Kann man zwei Baublöcke eines Ortsbauplanes

Zusammenlegen wie auf dem Plan in Heft 6, Seite 53,

so dehnt man den Wohnhof aus, gliedert ihn mittels

zweier höchstens 2,75—3 m breiter Wohnwege in

mehrere kleinere Räume und läßt wünschenswerte

Durchgänge nur für Fußgänger. Durchgangs-

verkehr von Wagen wird sich von einer anderen

Straße aufnehmen lassen.

Besonders in großer Ausdehnung, auf einmal,ge-

fertigte“ Pläne (wie der Ingenieurausdruck lautet)

prüfe man auf die Nieren. Meist sind sie für unsere

Zwecke wirtschaftlich und künstlerisch unbrauch-

bar, rasieren wertvolle Bäume durch die Straßen-

züge weg und nutzen die gewissenhaft zu stu-

dierende nähere oder weitere Landschaft dazu nicht

aus. Nivellieren, Rechnen und Linealzeichnen genügt

ja allermeist den Ingenieuren. Solche Leute haben

sicher nicht immer das Zeug, Bebauungspläne in

dieser Art zu entwerfen, viel eher die gut ausge-

bildeten Geometer; in erster Linie aber der Archi-

tekt, welcher zur bloßen Führung seiner Straßen

längst nicht die ganze Ausbildung ersterer genossen

zu haben braucht. Die Heimatschutzbewegung ver-

suche es doch dahin zu bringen, daß die Gemein-

den gute Baumbestände der

zunächst in Betracht kommen-

den Erweiterungsgegenden vor

Festlegung der Ortsbaupläne

maßstäblich auf nehmen lassen.

Kehren wir zur Planung

zurück. Kleinere Wohnhöfe,

auch parallel zu Straßen, lassen

sich durch kleine Plätze als

Spielplätze erschließen, wie in

den westlichen Baublöcken un-

seres Planes (Heft 6, Seite 53).

Oft ist der Planende ge-

zwungen, besonders in hüge-

ligem Gelände, nur eine Haus-

reihe an einen Wohnweg zu

legen, welcher dann aber zu-

gleich Gartenweg für die nächste

Reihe ist. Das macht ihn wirt-

schaftlich (s. nördlicher Block

Heftö, Seite53). Liegt kein Orts-

bauplan vor oder läßt er es zu,

so sehe man, bei einem Bedürfnis

nach ganz kleinen Typen, einige

mehr quadratische, sehr große

Blöcke etwa 200 m tief und

250 m lang vor, bebaue den

Rand ringsum locker und

schließe wieder mit einem 2,75 m

breiten Durchgangsweg einen

Wohnhof i n dem Blockinnersten

auf. Das ist für diese Typen

am wirtschaftlichsten in der

Kanalisation, den Straßenkosten

und in der Beheizung wegen ihrer geschützten

Lage. Bei lockerer Bauweise schwäche man so oft

als möglich durch abwechselndes Zurücksetzen der

Häuser den bisweilen sehr störenden Zug in den

Bauwichen ab.

Es wird damit auch für diese Häuser eine

bessere Belichtung, Besonnung und, was schon für

die Nachfrage sehr wichtig ist, eine reichere Aus-

sichtsmöglichkeit teils auf die Straßen, teils in die

Gärten geschaffen.

Jetzt kommen wir erst zu den Aufschließungs-

mitteln selbst, den Wohnstraßen, Wohnwegen,

Durchgangs- und Zugangswegen, welche

eher den Zweck größerer Wohnlichkeit erfüllen,

als die üblichen Verkehrsstraßen, wie wir nachher

sehen werden.

Wir müssen von dem System abkommen, welches

tatsächlich nur dem Verkehr opfert; denn seine

Wohnstraßen heißen mit geringerer Breite nur so,

sind es aber nicht. Sie müssen, in kurzen Stücken

öfter versetzt, durch die Siedelung führen und nicht

breiter sein als 5 m Fahrbahn mit oder ohne 1 bis

1,5 m breite Fußsteige je nach dem nur eigenen

Siedelungsverkehr. Meist genügt ein Fußweg

Architektonische Rundschau 1914

Seite 60

Rudeloff, in Bremen. Decke in der Vor-

Bremen halle. (Vergl. Tafel 121)

Kann man zwei Baublöcke eines Ortsbauplanes

Zusammenlegen wie auf dem Plan in Heft 6, Seite 53,

so dehnt man den Wohnhof aus, gliedert ihn mittels

zweier höchstens 2,75—3 m breiter Wohnwege in

mehrere kleinere Räume und läßt wünschenswerte

Durchgänge nur für Fußgänger. Durchgangs-

verkehr von Wagen wird sich von einer anderen

Straße aufnehmen lassen.

Besonders in großer Ausdehnung, auf einmal,ge-

fertigte“ Pläne (wie der Ingenieurausdruck lautet)

prüfe man auf die Nieren. Meist sind sie für unsere

Zwecke wirtschaftlich und künstlerisch unbrauch-

bar, rasieren wertvolle Bäume durch die Straßen-

züge weg und nutzen die gewissenhaft zu stu-

dierende nähere oder weitere Landschaft dazu nicht

aus. Nivellieren, Rechnen und Linealzeichnen genügt

ja allermeist den Ingenieuren. Solche Leute haben

sicher nicht immer das Zeug, Bebauungspläne in

dieser Art zu entwerfen, viel eher die gut ausge-

bildeten Geometer; in erster Linie aber der Archi-

tekt, welcher zur bloßen Führung seiner Straßen

längst nicht die ganze Ausbildung ersterer genossen

zu haben braucht. Die Heimatschutzbewegung ver-

suche es doch dahin zu bringen, daß die Gemein-

den gute Baumbestände der

zunächst in Betracht kommen-

den Erweiterungsgegenden vor

Festlegung der Ortsbaupläne

maßstäblich auf nehmen lassen.

Kehren wir zur Planung

zurück. Kleinere Wohnhöfe,

auch parallel zu Straßen, lassen

sich durch kleine Plätze als

Spielplätze erschließen, wie in

den westlichen Baublöcken un-

seres Planes (Heft 6, Seite 53).

Oft ist der Planende ge-

zwungen, besonders in hüge-

ligem Gelände, nur eine Haus-

reihe an einen Wohnweg zu

legen, welcher dann aber zu-

gleich Gartenweg für die nächste

Reihe ist. Das macht ihn wirt-

schaftlich (s. nördlicher Block

Heftö, Seite53). Liegt kein Orts-

bauplan vor oder läßt er es zu,

so sehe man, bei einem Bedürfnis

nach ganz kleinen Typen, einige

mehr quadratische, sehr große

Blöcke etwa 200 m tief und

250 m lang vor, bebaue den

Rand ringsum locker und

schließe wieder mit einem 2,75 m

breiten Durchgangsweg einen

Wohnhof i n dem Blockinnersten

auf. Das ist für diese Typen

am wirtschaftlichsten in der

Kanalisation, den Straßenkosten

und in der Beheizung wegen ihrer geschützten

Lage. Bei lockerer Bauweise schwäche man so oft

als möglich durch abwechselndes Zurücksetzen der

Häuser den bisweilen sehr störenden Zug in den

Bauwichen ab.

Es wird damit auch für diese Häuser eine

bessere Belichtung, Besonnung und, was schon für

die Nachfrage sehr wichtig ist, eine reichere Aus-

sichtsmöglichkeit teils auf die Straßen, teils in die

Gärten geschaffen.

Jetzt kommen wir erst zu den Aufschließungs-

mitteln selbst, den Wohnstraßen, Wohnwegen,

Durchgangs- und Zugangswegen, welche

eher den Zweck größerer Wohnlichkeit erfüllen,

als die üblichen Verkehrsstraßen, wie wir nachher

sehen werden.

Wir müssen von dem System abkommen, welches

tatsächlich nur dem Verkehr opfert; denn seine

Wohnstraßen heißen mit geringerer Breite nur so,

sind es aber nicht. Sie müssen, in kurzen Stücken

öfter versetzt, durch die Siedelung führen und nicht

breiter sein als 5 m Fahrbahn mit oder ohne 1 bis

1,5 m breite Fußsteige je nach dem nur eigenen

Siedelungsverkehr. Meist genügt ein Fußweg

Architektonische Rundschau 1914

Seite 60