Seite VIII Architektonische Rundschau _1914,8

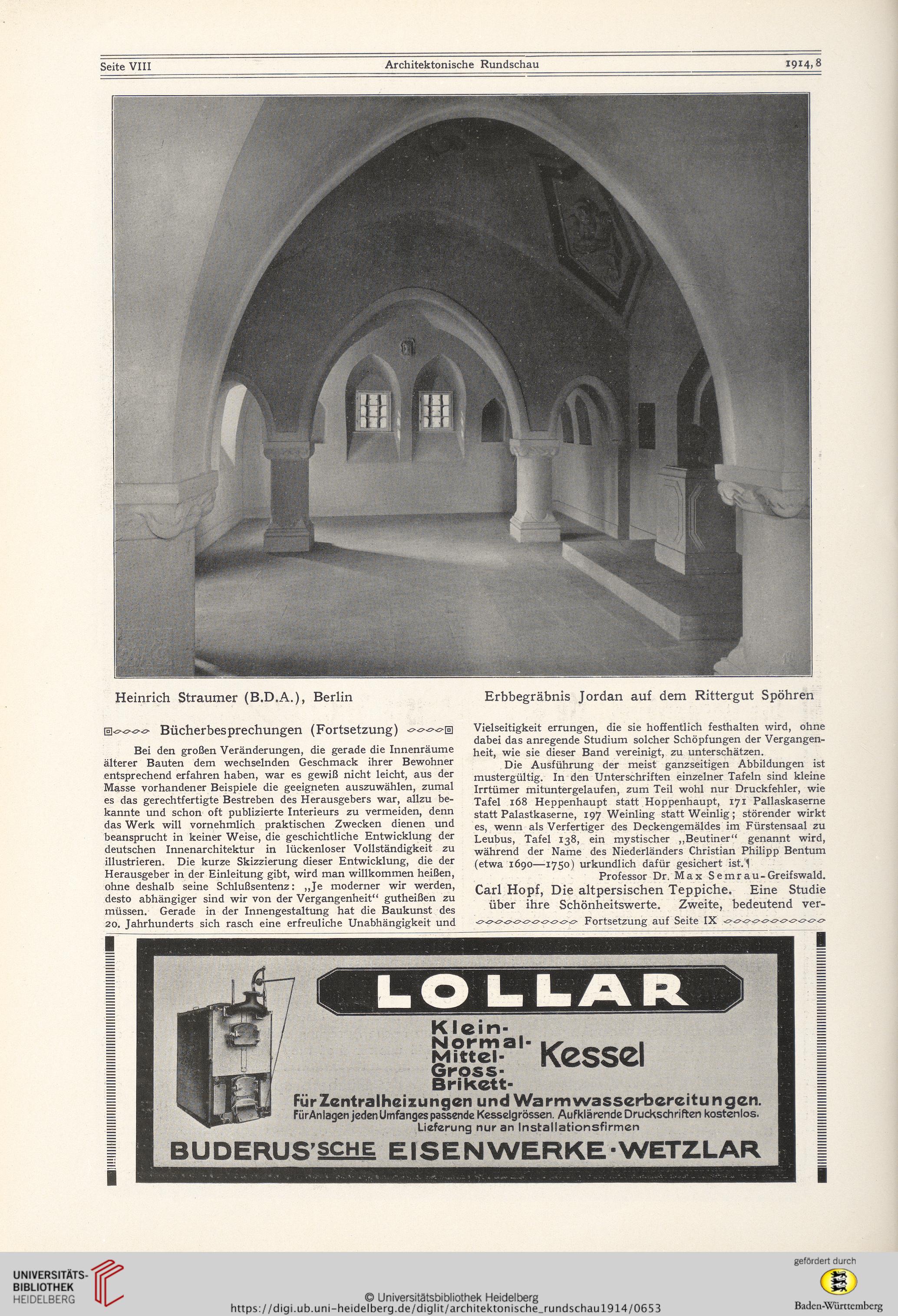

Heinrich Straumer (B.D.A.), Berlin Erbbegräbnis Jordan auf dem Rittergut Spöhren

Bücherbesprechungen (Fortsetzung)

Bei den großen Veränderungen, die gerade die Innenräume

älterer Bauten dem wechselnden Geschmack ihrer Bewohner

entsprechend erfahren haben, war es gewiß nicht leicht, aus der

Masse vorhandener Beispiele die geeigneten auszuwählen, zumal

es das gerechtfertigte Bestreben des Herausgebers war, allzu be-

kannte und schon oft publizierte Interieurs zu vermeiden, denn

das Werk will vornehmlich praktischen Zwecken dienen und

beansprucht in keiner Weise, die geschichtliche Entwicklung der

deutschen Innenarchitektur in lückenloser Vollständigkeit zu

illustrieren. Die kurze Skizzierung dieser Entwicklung, die der

Herausgeber in der Einleitung gibt, wird man willkommen heißen,

ohne deshalb seine Schlußsentenz: „Je moderner wir werden,

desto abhängiger sind wir von der Vergangenheit“ gutheißen zu

müssen. Gerade in der Innengestaltung hat die Baukunst des

20. Jahrhunderts sich rasch eine erfreuliche Unabhängigkeit und

Vielseitigkeit errungen, die sie hoffentlich festhalten wird, ohne

dabei das anregende Studium solcher Schöpfungen der Vergangen-

heit, wie sie dieser Band vereinigt, zu unterschätzen.

Die Ausführung der meist ganzseitigen Abbildungen ist

mustergültig. In den Unterschriften einzelner Tafeln sind kleine

Irrtümer mituntergelaufen, zum Teil wohl nur Druckfehler, wie

Tafel 168 Heppenhaupt statt Hoppenhaupt, 171 Pallaskaserne

statt Palastkaserne, 197 Weinling statt Weinlig; störender wirkt

es, wenn als Verfertiger des Deckengemäldes im Fürstensaal zu

Leubus, Tafel 138, ein mystischer „Beutiner“ genannt wird,

während der Name des Niederländers Christian Philipp Bentum

(etwa 1690—1750) urkundlich dafür gesichert ist.1

Professor Dr. Max Semrau-Greifswald.

Carl Hopf, Die altpersischen Teppiche. Eine Studie

über ihre Schönheitswerte. Zweite, bedeutend ver-

Fortsetzung auf Seite IX

I

I

Heinrich Straumer (B.D.A.), Berlin Erbbegräbnis Jordan auf dem Rittergut Spöhren

Bücherbesprechungen (Fortsetzung)

Bei den großen Veränderungen, die gerade die Innenräume

älterer Bauten dem wechselnden Geschmack ihrer Bewohner

entsprechend erfahren haben, war es gewiß nicht leicht, aus der

Masse vorhandener Beispiele die geeigneten auszuwählen, zumal

es das gerechtfertigte Bestreben des Herausgebers war, allzu be-

kannte und schon oft publizierte Interieurs zu vermeiden, denn

das Werk will vornehmlich praktischen Zwecken dienen und

beansprucht in keiner Weise, die geschichtliche Entwicklung der

deutschen Innenarchitektur in lückenloser Vollständigkeit zu

illustrieren. Die kurze Skizzierung dieser Entwicklung, die der

Herausgeber in der Einleitung gibt, wird man willkommen heißen,

ohne deshalb seine Schlußsentenz: „Je moderner wir werden,

desto abhängiger sind wir von der Vergangenheit“ gutheißen zu

müssen. Gerade in der Innengestaltung hat die Baukunst des

20. Jahrhunderts sich rasch eine erfreuliche Unabhängigkeit und

Vielseitigkeit errungen, die sie hoffentlich festhalten wird, ohne

dabei das anregende Studium solcher Schöpfungen der Vergangen-

heit, wie sie dieser Band vereinigt, zu unterschätzen.

Die Ausführung der meist ganzseitigen Abbildungen ist

mustergültig. In den Unterschriften einzelner Tafeln sind kleine

Irrtümer mituntergelaufen, zum Teil wohl nur Druckfehler, wie

Tafel 168 Heppenhaupt statt Hoppenhaupt, 171 Pallaskaserne

statt Palastkaserne, 197 Weinling statt Weinlig; störender wirkt

es, wenn als Verfertiger des Deckengemäldes im Fürstensaal zu

Leubus, Tafel 138, ein mystischer „Beutiner“ genannt wird,

während der Name des Niederländers Christian Philipp Bentum

(etwa 1690—1750) urkundlich dafür gesichert ist.1

Professor Dr. Max Semrau-Greifswald.

Carl Hopf, Die altpersischen Teppiche. Eine Studie

über ihre Schönheitswerte. Zweite, bedeutend ver-

Fortsetzung auf Seite IX

I

I