L’ART DÉCORATIF

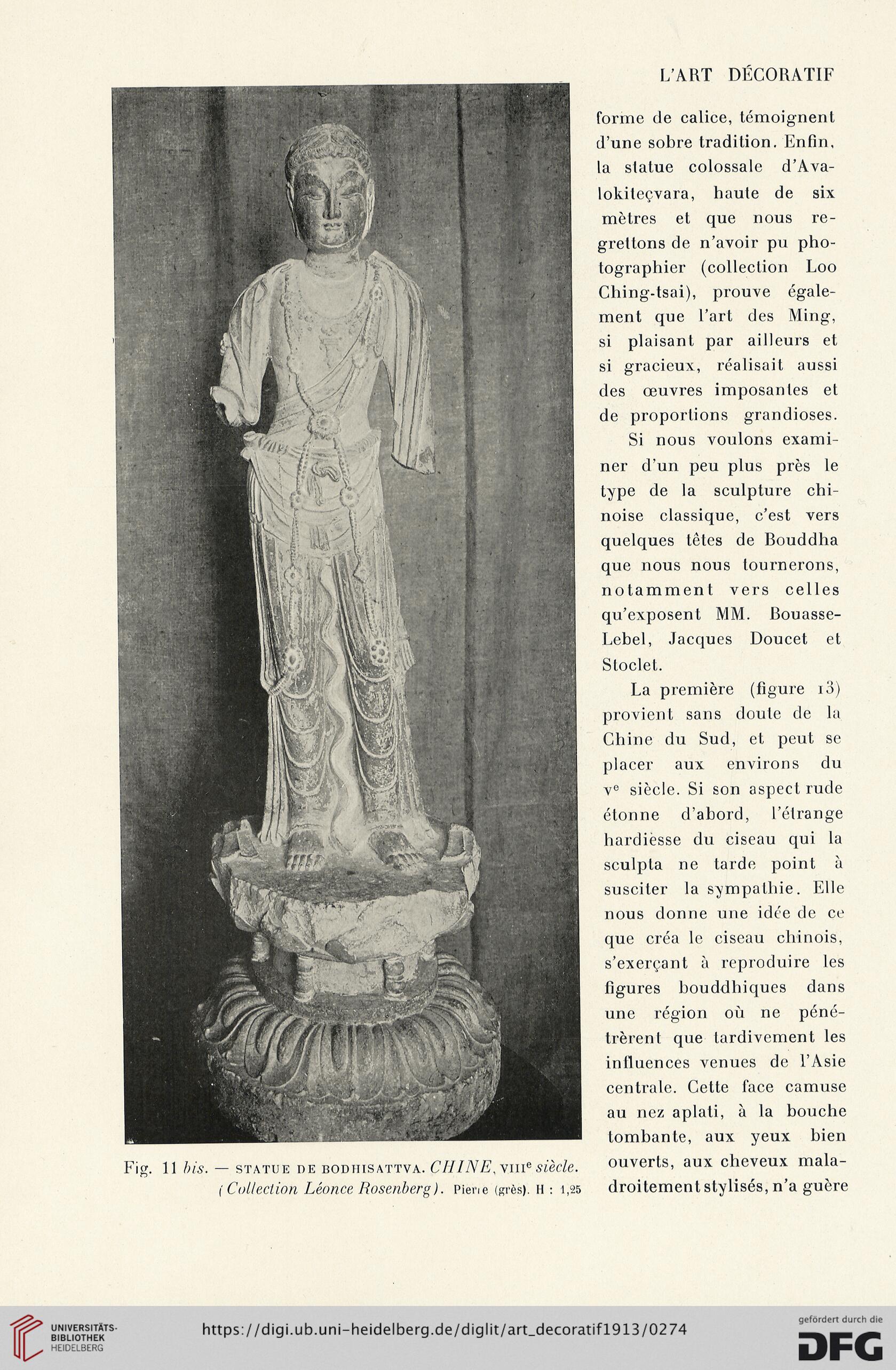

Fig. 11 bis. — STATUE DE BODIIISATTVA. CHINE.VIIIe siècle.

(Collection Léonce Rosenberg). Piene (grès). H : 1,25

forme de calice, témoignent

d’une sobre tradition. Enfin,

la statue colossale d’Ava-

lokiteçvara, haute de six

mètres et que nous re-

grettons de n’avoir pu pho-

tographier (collection Loo

Ching-tsai), prouve égale-

ment que l’art des Ming,

si plaisant par ailleurs et

si gracieux, réalisait aussi

des œuvres imposantes et

de proportions grandioses.

Si nous voulons exami-

ner d’un peu plus près le

type de la sculpture chi-

noise classique, c’est vers

quelques têtes de Bouddha

que nous nous tournerons,

notamment vers celles

qu’exposent MM. Bouasse-

Lebel, Jacques Doucet et

Stoclet.

La première (figure i3)

provient sans doute de la

Chine du Sud, et peut se

placer aux environs du

ve siècle. Si son aspect rude

étonne d’abord, l’étrange

hardiesse du ciseau qui la

sculpta ne larde point à

susciter la sympathie. Elle

nous donne une idée de ce

que créa le ciseau chinois,

s’exerçant à reproduire les

figures bouddhiques dans

une région où ne péné-

trèrent que tardivement les

influences venues de l’Asie

centrale. Cette face camuse

au nez aplati, à la bouche

tombante, aux yeux bien

ouverts, aux cheveux mala-

droitement stylisés, n’a guère

Fig. 11 bis. — STATUE DE BODIIISATTVA. CHINE.VIIIe siècle.

(Collection Léonce Rosenberg). Piene (grès). H : 1,25

forme de calice, témoignent

d’une sobre tradition. Enfin,

la statue colossale d’Ava-

lokiteçvara, haute de six

mètres et que nous re-

grettons de n’avoir pu pho-

tographier (collection Loo

Ching-tsai), prouve égale-

ment que l’art des Ming,

si plaisant par ailleurs et

si gracieux, réalisait aussi

des œuvres imposantes et

de proportions grandioses.

Si nous voulons exami-

ner d’un peu plus près le

type de la sculpture chi-

noise classique, c’est vers

quelques têtes de Bouddha

que nous nous tournerons,

notamment vers celles

qu’exposent MM. Bouasse-

Lebel, Jacques Doucet et

Stoclet.

La première (figure i3)

provient sans doute de la

Chine du Sud, et peut se

placer aux environs du

ve siècle. Si son aspect rude

étonne d’abord, l’étrange

hardiesse du ciseau qui la

sculpta ne larde point à

susciter la sympathie. Elle

nous donne une idée de ce

que créa le ciseau chinois,

s’exerçant à reproduire les

figures bouddhiques dans

une région où ne péné-

trèrent que tardivement les

influences venues de l’Asie

centrale. Cette face camuse

au nez aplati, à la bouche

tombante, aux yeux bien

ouverts, aux cheveux mala-

droitement stylisés, n’a guère