CHIESE DELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO IN ROMA

93

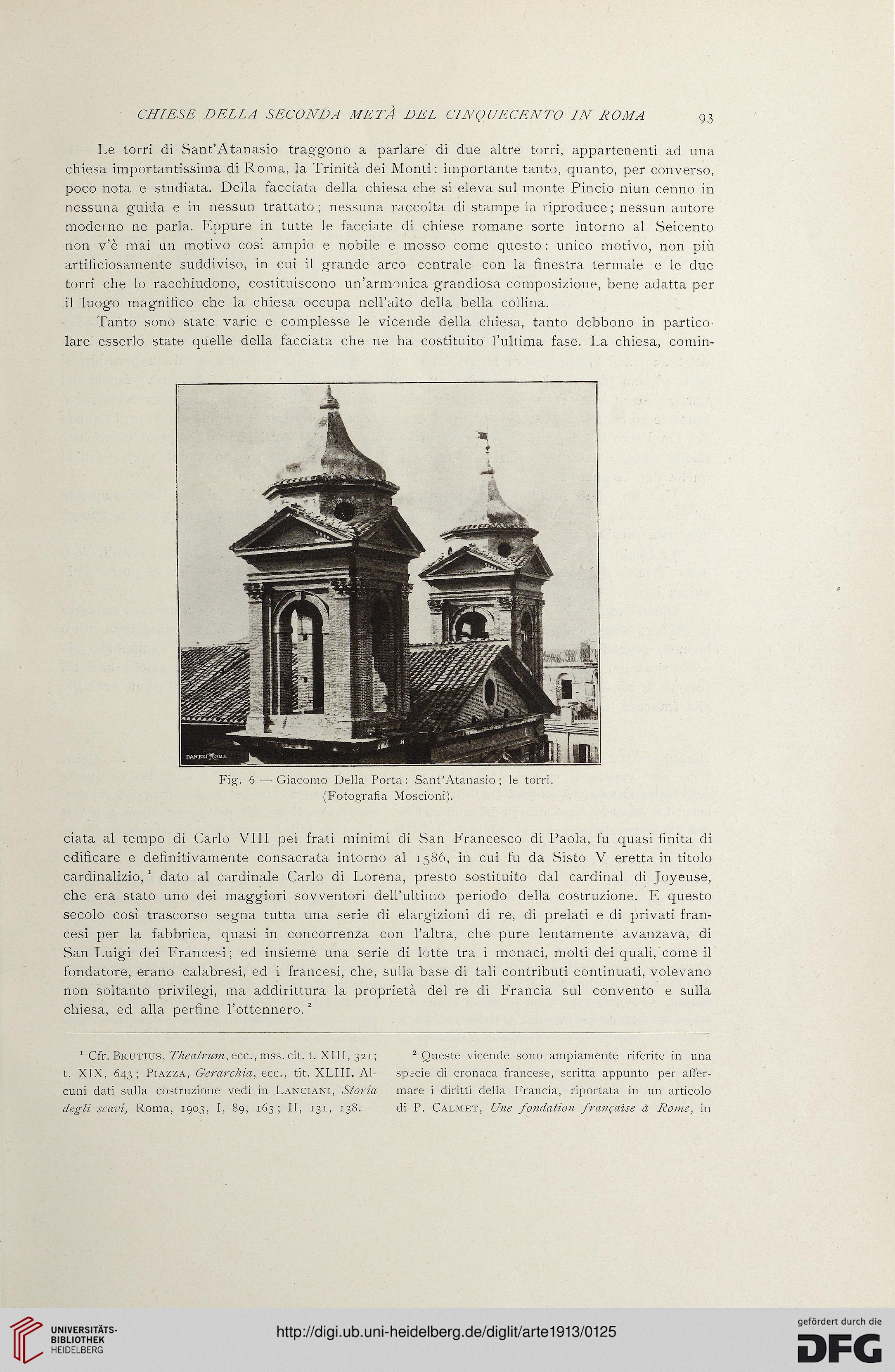

Le torri di Sant’Atanasio traggono a parlare di due altre torri, appartenenti ad una

chiesa importantissima di Roma, la Trinità dei Monti: importante tanto, quanto, per converso,

poco nota e studiata. Della facciata della chiesa che si eleva sul monte Pincio niun cenno in

nessuna guida e in nessun trattato; nessuna raccolta di stampe la riproduce; nessun autore

moderno ne parla. Eppure in tutte le facciate di chiese romane sorte intorno al Seicento

non v’è mai un motivo così ampio e nobile e mosso come questo : unico motivo, non più

artificiosamente suddiviso, in cui il grande arco centrale con la finestra termale e le due

torri che lo racchiudono, costituiscono un’armonica grandiosa composizione, bene adatta per

il luogo magnifico che la chiesa occupa nell’alto della bella collina.

Tanto sono state varie e complesse le vicende della chiesa, tanto debbono in partico-

lare esserlo state quelle della facciata che ne ha costituito l’ultima fase. La chiesa, comin-

Fig. 6 — Giacomo Della Porta: Sant’Atanasio; le torri.

(Fotografia Moscioni).

ciata al tempo di Carlo Vili pei frati minimi di San Francesco di Paola, fu quasi finita di

edificare e definitivamente consacrata intorno al 1586, in cui fu da Sisto V eretta in titolo

cardinalizio, 1 dato al cardinale Carlo di Lorena, presto sostituito dal Cardinal di Joyeuse,

che era stato uno dei maggiori sovventori dell’ultimo periodo della costruzione. E questo

secolo così trascorso segna tutta una serie di elargizioni di re, di prelati e di privati fran-

cesi per la fabbrica, quasi in concorrenza con l’altra, che pure lentamente avanzava, di

San Luigi dei Francesi; ed insieme una serie di lotte tra i monaci, molti dei quali, come il

fondatore, erano calabresi, ed i francesi, che, sulla base di tali contributi continuati, volevano

non soltanto privilegi, ma addirittura la proprietà del re di Francia sul convento e sulla

chiesa, ed alla perfine l’ottennero.2

1 Cfr. Brutius, Theatrum, ecc., mss. cit. t. XIII, 321;

t. XIX, 643; Piazza, Gerarchia, ecc., tit. XLIII. Al-

cuni dati sulla costruzione vedi in Lanciami, Storia

degli scavi, Roma, 1903, I, 89, 163; II, 131, 138.

2 Queste vicende sono ampiamente riferite in una

specie di cronaca francese, scritta appunto per affer-

mare i diritti della Francia, riportata in un articolo

di P. Calmet, Une fondation frangaise à Rome, in

93

Le torri di Sant’Atanasio traggono a parlare di due altre torri, appartenenti ad una

chiesa importantissima di Roma, la Trinità dei Monti: importante tanto, quanto, per converso,

poco nota e studiata. Della facciata della chiesa che si eleva sul monte Pincio niun cenno in

nessuna guida e in nessun trattato; nessuna raccolta di stampe la riproduce; nessun autore

moderno ne parla. Eppure in tutte le facciate di chiese romane sorte intorno al Seicento

non v’è mai un motivo così ampio e nobile e mosso come questo : unico motivo, non più

artificiosamente suddiviso, in cui il grande arco centrale con la finestra termale e le due

torri che lo racchiudono, costituiscono un’armonica grandiosa composizione, bene adatta per

il luogo magnifico che la chiesa occupa nell’alto della bella collina.

Tanto sono state varie e complesse le vicende della chiesa, tanto debbono in partico-

lare esserlo state quelle della facciata che ne ha costituito l’ultima fase. La chiesa, comin-

Fig. 6 — Giacomo Della Porta: Sant’Atanasio; le torri.

(Fotografia Moscioni).

ciata al tempo di Carlo Vili pei frati minimi di San Francesco di Paola, fu quasi finita di

edificare e definitivamente consacrata intorno al 1586, in cui fu da Sisto V eretta in titolo

cardinalizio, 1 dato al cardinale Carlo di Lorena, presto sostituito dal Cardinal di Joyeuse,

che era stato uno dei maggiori sovventori dell’ultimo periodo della costruzione. E questo

secolo così trascorso segna tutta una serie di elargizioni di re, di prelati e di privati fran-

cesi per la fabbrica, quasi in concorrenza con l’altra, che pure lentamente avanzava, di

San Luigi dei Francesi; ed insieme una serie di lotte tra i monaci, molti dei quali, come il

fondatore, erano calabresi, ed i francesi, che, sulla base di tali contributi continuati, volevano

non soltanto privilegi, ma addirittura la proprietà del re di Francia sul convento e sulla

chiesa, ed alla perfine l’ottennero.2

1 Cfr. Brutius, Theatrum, ecc., mss. cit. t. XIII, 321;

t. XIX, 643; Piazza, Gerarchia, ecc., tit. XLIII. Al-

cuni dati sulla costruzione vedi in Lanciami, Storia

degli scavi, Roma, 1903, I, 89, 163; II, 131, 138.

2 Queste vicende sono ampiamente riferite in una

specie di cronaca francese, scritta appunto per affer-

mare i diritti della Francia, riportata in un articolo

di P. Calmet, Une fondation frangaise à Rome, in