CHIESE DELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO IN ROMA

99

Di Martino Lunghi dice il Baglioni 1 che cominciò la facciata di Santa Maria della

Consolazione e fece il disegno per quella della Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella),

di cui già aveva in parte condotto avanti l’interno, facciata questa che fu poi con non

molto diverso disegno fiaccamente eseguita dal Rughesi (fig. 3). La prima notizia trova

una diretta conferma. Il basamento di Santa Maria della Consolazione ha la stessa pianta,

le stesse particolarità, le stesse sagome di quello di San Girolamo ; principalmente è carat-

teristico il modo con cui nella mostra della porta maggiore l’aletta s’innesta allo stipite, e

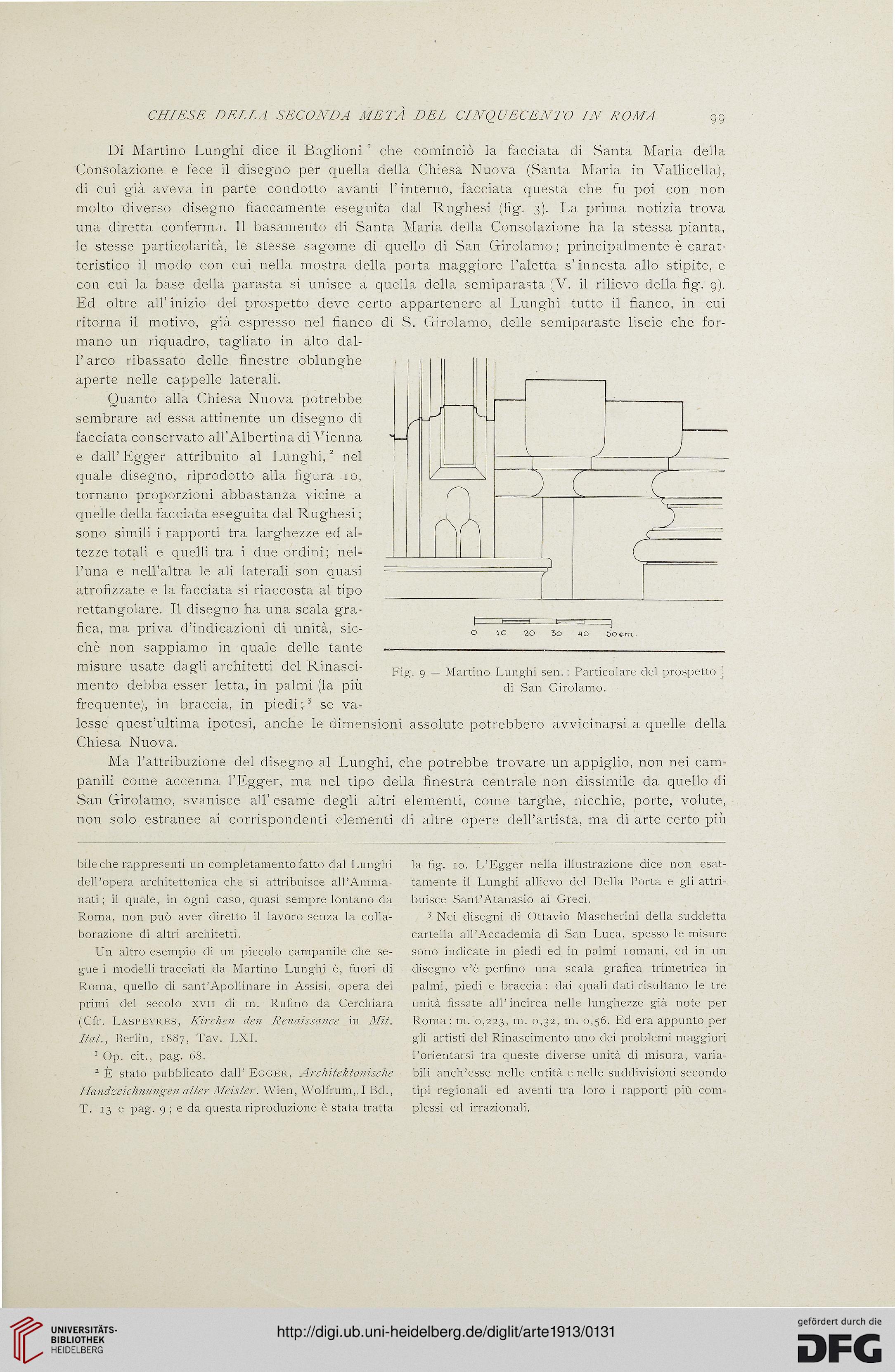

con cui la base della parasta si unisce a quella della semi parasta (V. il rilievo della fig. 9).

Ed oltre all’ inizio del prospetto deve certo appartenere al Lunghi tutto il fianco, in cui

ritorna il motivo, già espresso nel fianco di S. Girolamo, delle semiparaste liscie che for-

mano un riquadro, tagliato in alto clal-

l’arco ribassato delle finestre oblunghe

aperte nelle cappelle laterali.

Quanto alla Chiesa Nuova potrebbe

sembrare ad essa attinente un disegno di

facciata conservato all’ Albertina di Vienna

e dall’Egger attribuito al Lunghi,2 nel

quale disegno, riprodotto alla figura io,

tornano proporzioni abbastanza vicine a

quelle della facciata eseguita dal Rughesi ;

sono simili i rapporti tra larghezze ed al-

tezze totali e quelli tra i due ordini; nel-

l’una e nell’altra le ali laterali son quasi

atrofizzate e la facciata si riaccosta al tipo

rettangolare. Il disegno ha una scala gra-

fica, ma priva d’indicazioni di unità, sic-

ché non sappiamo in quale delle tante

misure usate dagdi architetti del Rinasci-

mento debba esser letta, in palmi (la più

frequente), in braccia, in piedi;3 se va-

lesse quest’ultima ipotesi, anche le dimensioni assolute potrebbero avvicinarsi a quelle della

Chiesa Nuova.

Ma l’attribuzione del disegno al Lunghi, che potrebbe trovare un appiglio, non nei cam-

panili come accenna l’Egger, ma nel tipo della finestra centrale non dissimile da quello di

San Girolamo, svanisce all’esame degli altri elementi, come targhe, nicchie, porte, volute,

non solo estranee ai corrispondenti clementi di altre opere dell’artista, ma di arte certo più

Fig. 9 — Martino Lunghi sen. : Particolare del prospetto (

di San Girolamo.

bile che rappresenti un completamento fatto dal Lunghi

dell’opera architettonica che si attribuisce all'Amma-

nati ; il quale, in ogni caso, quasi sempre lontano da

Roma, non può aver diretto il lavoro senza la colla-

borazione di altri architetti.

Un altro esempio di un piccolo campanile che se-

gue i modelli tracciati da Martino Lunghi è, fuori di

Roma, quello di sant’Apollinare in Assisi, opera dei

primi del secolo xvii di m. Rufino da Cerchiara

(Cfr. Laspeyres, Kirchen den Renaissance in Mit.

Hai., Berlin, 1887, Tav. LXI.

1 Op. cit., pag. 68.

2 È stato pubblicato dall’ Egger, Arcliitektonische

Handzeichnungen alter Màster. Wien, Wolfrum,.I Beh,

T. 13 e pag. 9 ; e da questa riproduzione è stata tratta

la fig. io. L’Egger nella illustrazione dice non esat-

tamente il Lunghi allievo del Della Porta e gli attri-

buisce Sant’Atanasio ai Greci.

5 Nei disegni di Ottavio Mascherali della suddetta

cartella all’Accademia di San Luca, spesso le misure

sono indicate in piedi ed in palmi romani, ed in un

disegno v’è perfino una scala grafica trimetrica in

palmi, piedi e braccia: dai quali dati risultano le tre

unità fissate all’incirca nelle lunghezze già note per

Roma: m. 0,223, m- 0,32, m. 0,56. Ed era appunto per

gli artisti del Rinascimento uno dei problemi maggiori

l’orientarsi tra queste diverse unità di misura, varia-

bili anch’esse nelle entità e nelle suddivisioni secondo

tipi regionali ed aventi tra loro i rapporti più com-

plessi ed irrazionali.

99

Di Martino Lunghi dice il Baglioni 1 che cominciò la facciata di Santa Maria della

Consolazione e fece il disegno per quella della Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella),

di cui già aveva in parte condotto avanti l’interno, facciata questa che fu poi con non

molto diverso disegno fiaccamente eseguita dal Rughesi (fig. 3). La prima notizia trova

una diretta conferma. Il basamento di Santa Maria della Consolazione ha la stessa pianta,

le stesse particolarità, le stesse sagome di quello di San Girolamo ; principalmente è carat-

teristico il modo con cui nella mostra della porta maggiore l’aletta s’innesta allo stipite, e

con cui la base della parasta si unisce a quella della semi parasta (V. il rilievo della fig. 9).

Ed oltre all’ inizio del prospetto deve certo appartenere al Lunghi tutto il fianco, in cui

ritorna il motivo, già espresso nel fianco di S. Girolamo, delle semiparaste liscie che for-

mano un riquadro, tagliato in alto clal-

l’arco ribassato delle finestre oblunghe

aperte nelle cappelle laterali.

Quanto alla Chiesa Nuova potrebbe

sembrare ad essa attinente un disegno di

facciata conservato all’ Albertina di Vienna

e dall’Egger attribuito al Lunghi,2 nel

quale disegno, riprodotto alla figura io,

tornano proporzioni abbastanza vicine a

quelle della facciata eseguita dal Rughesi ;

sono simili i rapporti tra larghezze ed al-

tezze totali e quelli tra i due ordini; nel-

l’una e nell’altra le ali laterali son quasi

atrofizzate e la facciata si riaccosta al tipo

rettangolare. Il disegno ha una scala gra-

fica, ma priva d’indicazioni di unità, sic-

ché non sappiamo in quale delle tante

misure usate dagdi architetti del Rinasci-

mento debba esser letta, in palmi (la più

frequente), in braccia, in piedi;3 se va-

lesse quest’ultima ipotesi, anche le dimensioni assolute potrebbero avvicinarsi a quelle della

Chiesa Nuova.

Ma l’attribuzione del disegno al Lunghi, che potrebbe trovare un appiglio, non nei cam-

panili come accenna l’Egger, ma nel tipo della finestra centrale non dissimile da quello di

San Girolamo, svanisce all’esame degli altri elementi, come targhe, nicchie, porte, volute,

non solo estranee ai corrispondenti clementi di altre opere dell’artista, ma di arte certo più

Fig. 9 — Martino Lunghi sen. : Particolare del prospetto (

di San Girolamo.

bile che rappresenti un completamento fatto dal Lunghi

dell’opera architettonica che si attribuisce all'Amma-

nati ; il quale, in ogni caso, quasi sempre lontano da

Roma, non può aver diretto il lavoro senza la colla-

borazione di altri architetti.

Un altro esempio di un piccolo campanile che se-

gue i modelli tracciati da Martino Lunghi è, fuori di

Roma, quello di sant’Apollinare in Assisi, opera dei

primi del secolo xvii di m. Rufino da Cerchiara

(Cfr. Laspeyres, Kirchen den Renaissance in Mit.

Hai., Berlin, 1887, Tav. LXI.

1 Op. cit., pag. 68.

2 È stato pubblicato dall’ Egger, Arcliitektonische

Handzeichnungen alter Màster. Wien, Wolfrum,.I Beh,

T. 13 e pag. 9 ; e da questa riproduzione è stata tratta

la fig. io. L’Egger nella illustrazione dice non esat-

tamente il Lunghi allievo del Della Porta e gli attri-

buisce Sant’Atanasio ai Greci.

5 Nei disegni di Ottavio Mascherali della suddetta

cartella all’Accademia di San Luca, spesso le misure

sono indicate in piedi ed in palmi romani, ed in un

disegno v’è perfino una scala grafica trimetrica in

palmi, piedi e braccia: dai quali dati risultano le tre

unità fissate all’incirca nelle lunghezze già note per

Roma: m. 0,223, m- 0,32, m. 0,56. Ed era appunto per

gli artisti del Rinascimento uno dei problemi maggiori

l’orientarsi tra queste diverse unità di misura, varia-

bili anch’esse nelle entità e nelle suddivisioni secondo

tipi regionali ed aventi tra loro i rapporti più com-

plessi ed irrazionali.