L'ARTE DI FRATE VITTORE GH/SLANDI

359

più due tendenze combattono in lui; egli non può essere ormai che un pittore del settecento.

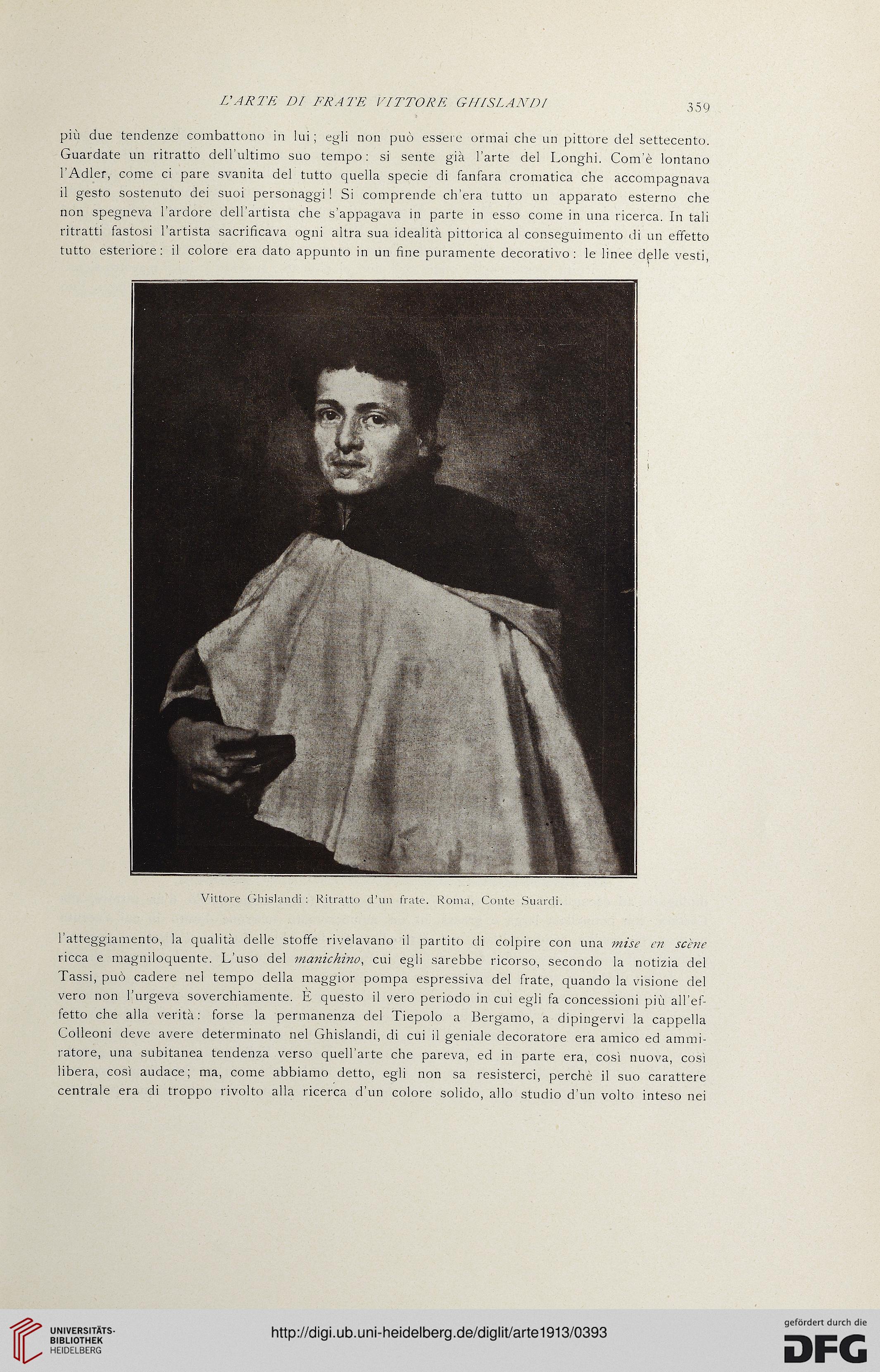

Guardate un ritratto dell’ultimo suo tempo: si sente già l’arte del Longhi. Com’è lontano

l’Adler, come ci pare svanita del tutto quella specie di fanfara cromatica che accompagnava

il gesto sostenuto dei suoi personaggi! Si comprende ch’era tutto un apparato esterno che

non spegneva l'ardore dell’artista che s’appagava in parte in esso come in una ricerca. In tali

ritratti fastosi l’artista sacrificava ogni altra sua idealità pittorica al conseguimento di un effetto

tutto esteriore: il colore era dato appunto in un fine puramente decorativo: le linee delle vesti,

Vittore Ghislandi : Ritratto d’un frate. Roma, Conte Suardi.

l’atteggiamento, la qualità delle stoffe rivelavano il partito di colpire con una mise en scene

ricca e magniloquente. L’uso del manichino, cui egli sarebbe ricorso, secondo la notizia del

Tassi, può cadere nel tempo della maggior pompa espressiva del frate, quando la visione del

vero non l’urgeva soverchiamente. È questo il vero periodo in cui egli fa concessioni più all’ef-

fetto che alla verità: forse la permanenza del Tiepolo a Bergamo, a dipingervi la cappella

Colleoni deve avere determinato nel Ghislandi, di cui il geniale decoratore era amico ed ammi-

ratore, una subitanea tendenza verso quell’arte che pareva, ed in parte era, così nuova, così

libera, così audace; ma, come abbiamo detto, egli non sa resisterci, perchè il suo carattere

centrale era di troppo rivolto alla ricerca d’un colore solido, allo studio d’un volto inteso nei

359

più due tendenze combattono in lui; egli non può essere ormai che un pittore del settecento.

Guardate un ritratto dell’ultimo suo tempo: si sente già l’arte del Longhi. Com’è lontano

l’Adler, come ci pare svanita del tutto quella specie di fanfara cromatica che accompagnava

il gesto sostenuto dei suoi personaggi! Si comprende ch’era tutto un apparato esterno che

non spegneva l'ardore dell’artista che s’appagava in parte in esso come in una ricerca. In tali

ritratti fastosi l’artista sacrificava ogni altra sua idealità pittorica al conseguimento di un effetto

tutto esteriore: il colore era dato appunto in un fine puramente decorativo: le linee delle vesti,

Vittore Ghislandi : Ritratto d’un frate. Roma, Conte Suardi.

l’atteggiamento, la qualità delle stoffe rivelavano il partito di colpire con una mise en scene

ricca e magniloquente. L’uso del manichino, cui egli sarebbe ricorso, secondo la notizia del

Tassi, può cadere nel tempo della maggior pompa espressiva del frate, quando la visione del

vero non l’urgeva soverchiamente. È questo il vero periodo in cui egli fa concessioni più all’ef-

fetto che alla verità: forse la permanenza del Tiepolo a Bergamo, a dipingervi la cappella

Colleoni deve avere determinato nel Ghislandi, di cui il geniale decoratore era amico ed ammi-

ratore, una subitanea tendenza verso quell’arte che pareva, ed in parte era, così nuova, così

libera, così audace; ma, come abbiamo detto, egli non sa resisterci, perchè il suo carattere

centrale era di troppo rivolto alla ricerca d’un colore solido, allo studio d’un volto inteso nei