36

Paul Revellio

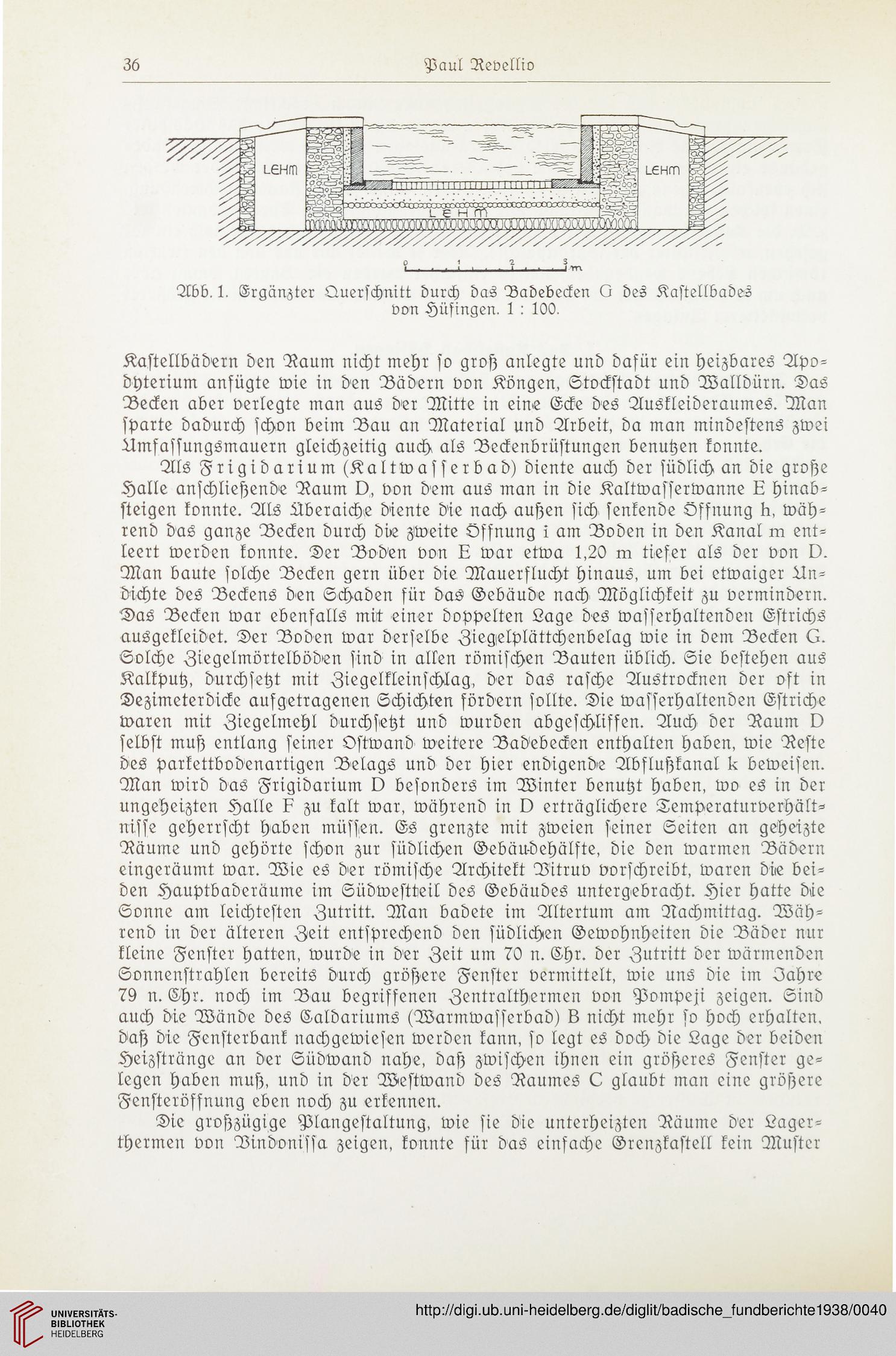

Abb. 1. Ergänzter Querschnitt durch das Badebecken O des Kastellbades

von Hüfingen. 1 : 100.

Kastellbädern den Raum nicht mehr so groß anlegte und dafür ein heizbares Apo-

dyterium anfügte wie in den Bädern von Köngen, Stockstadt und Walldürn. Das

Becken aber verlegte man aus der Mitte in eine Ecke des Auskleideraumes. Man

sparte dadurch schon beim Bau an Material und Arbeit, da man mindestens zwei

^Umfassungsmauern gleichzeitig auch als Beckenbrüstungen benutzen konnte.

Als Frigidarium (Kaltwasserbad) diente auch der südlich an die große

Halle anschließende Raum l), von dem aus man in die Kaltwasserwanne L hinab-

steigen konnte. Als Äberaiche diente die nach außen sich senkende Öffnung lr, wäh-

rend das ganze Becken durch die zweite Öffnung i am Boden in den Kanal nr ent-

leert werden konnte. Der Boden von 8 war etwa 1,20 m tiefer als der von O.

Man baute solche Becken gern über die Mauerflucht hinaus, um bei etwaiger An-

dichte des Beckens den Schaden für das Gebäude nach Möglichkeit zu vermindern.

Das Becken war ebenfalls mit einer doppelten Lage des wasserhaltenden Estrichs

ausgekleidet. Der Boden war derselbe Ziegelplättchenbelag wie in dem Becken 6.

Solche Ziegelmörtelböden sind in allen römischen Bauten üblich. Sie bestehen aus

Kalkputz, durchsetzt mit Ziegelkleinschlag, der das rasche Austrocknen der oft in

Dezimeterdicke aufgetragenen Schichten fördern sollte. Die wasserhaltenden Estriche

waren mit Ziegelmehl durchsetzt und wurden abgeschlisfen. Auch der Raum v

selbst muß entlang seiner Ostwand weitere Badebecken enthalten haben, wie Reste

des parkettbodenartigen Belags und der hier endigende Abfluhkanal st beweisen.

Man wird das Frigidarium O besonders im Winter benutzt haben, wo es in der

ungeheizten Halle k zu kalt war, während in v erträglichere Temperaturverhält-

nisse geherrscht haben müssen. Es grenzte mit zweien seiner Seiten an geheizte

Räume und gehörte schon zur südlichen Gebüu-dehälfte, die den warmen Bädern

eingeräumt war. Wie es der römische Architekt Vitruv vorschreibt, waren die bei-

den Hauptbaderäume im Südwestteil des Gebäudes untergebracht. Hier hatte die

Sonne am leichtesten Zutritt. Man badete im Altertum am Nachmittag. Wäh-

rend in der älteren Zeit entsprechend den südlichen Gewohnheiten die Bäder nur

kleine Fenster hatten, wurde in der Zeit um 70 n. Ehr. der Zutritt der wärmenden

Sonnenstrahlen bereits durch größere Fenster vermittelt, wie uns die im Fahre

79 n. Ehr. noch im Bau begriffenen Zentralthermen von Pompeji zeigen. Sind

auch die Wände des Caldariums (Warmwasserbad) 8 nicht mehr so hoch erhalten,

daß die Fensterbank nachgewiesen werden kann, so legt es doch die Lage der beiden

Heizstrünge an der Südwand nahe, daß zwischen ihnen ein größeres Fenster ge-

legen haben muß, und in der Westwand des Raumes E glaubt man eine größere

Fensteröffnung eben noch zu erkennen.

Die großzügige Plangestaltung, wie sie die unterheizten Räume der Lager-

thermen von Vindonissa zeigen, konnte für das einfache Grenzkastell kein Muster

Paul Revellio

Abb. 1. Ergänzter Querschnitt durch das Badebecken O des Kastellbades

von Hüfingen. 1 : 100.

Kastellbädern den Raum nicht mehr so groß anlegte und dafür ein heizbares Apo-

dyterium anfügte wie in den Bädern von Köngen, Stockstadt und Walldürn. Das

Becken aber verlegte man aus der Mitte in eine Ecke des Auskleideraumes. Man

sparte dadurch schon beim Bau an Material und Arbeit, da man mindestens zwei

^Umfassungsmauern gleichzeitig auch als Beckenbrüstungen benutzen konnte.

Als Frigidarium (Kaltwasserbad) diente auch der südlich an die große

Halle anschließende Raum l), von dem aus man in die Kaltwasserwanne L hinab-

steigen konnte. Als Äberaiche diente die nach außen sich senkende Öffnung lr, wäh-

rend das ganze Becken durch die zweite Öffnung i am Boden in den Kanal nr ent-

leert werden konnte. Der Boden von 8 war etwa 1,20 m tiefer als der von O.

Man baute solche Becken gern über die Mauerflucht hinaus, um bei etwaiger An-

dichte des Beckens den Schaden für das Gebäude nach Möglichkeit zu vermindern.

Das Becken war ebenfalls mit einer doppelten Lage des wasserhaltenden Estrichs

ausgekleidet. Der Boden war derselbe Ziegelplättchenbelag wie in dem Becken 6.

Solche Ziegelmörtelböden sind in allen römischen Bauten üblich. Sie bestehen aus

Kalkputz, durchsetzt mit Ziegelkleinschlag, der das rasche Austrocknen der oft in

Dezimeterdicke aufgetragenen Schichten fördern sollte. Die wasserhaltenden Estriche

waren mit Ziegelmehl durchsetzt und wurden abgeschlisfen. Auch der Raum v

selbst muß entlang seiner Ostwand weitere Badebecken enthalten haben, wie Reste

des parkettbodenartigen Belags und der hier endigende Abfluhkanal st beweisen.

Man wird das Frigidarium O besonders im Winter benutzt haben, wo es in der

ungeheizten Halle k zu kalt war, während in v erträglichere Temperaturverhält-

nisse geherrscht haben müssen. Es grenzte mit zweien seiner Seiten an geheizte

Räume und gehörte schon zur südlichen Gebüu-dehälfte, die den warmen Bädern

eingeräumt war. Wie es der römische Architekt Vitruv vorschreibt, waren die bei-

den Hauptbaderäume im Südwestteil des Gebäudes untergebracht. Hier hatte die

Sonne am leichtesten Zutritt. Man badete im Altertum am Nachmittag. Wäh-

rend in der älteren Zeit entsprechend den südlichen Gewohnheiten die Bäder nur

kleine Fenster hatten, wurde in der Zeit um 70 n. Ehr. der Zutritt der wärmenden

Sonnenstrahlen bereits durch größere Fenster vermittelt, wie uns die im Fahre

79 n. Ehr. noch im Bau begriffenen Zentralthermen von Pompeji zeigen. Sind

auch die Wände des Caldariums (Warmwasserbad) 8 nicht mehr so hoch erhalten,

daß die Fensterbank nachgewiesen werden kann, so legt es doch die Lage der beiden

Heizstrünge an der Südwand nahe, daß zwischen ihnen ein größeres Fenster ge-

legen haben muß, und in der Westwand des Raumes E glaubt man eine größere

Fensteröffnung eben noch zu erkennen.

Die großzügige Plangestaltung, wie sie die unterheizten Räume der Lager-

thermen von Vindonissa zeigen, konnte für das einfache Grenzkastell kein Muster