seine bisher noch gar nicht beachtete Malerschule von Ein-

fluß, zu der Maler wie bsolzer, Bergmüller, Aick, Günther

gerechnet werden müssen, die allerdings auch vielfach Be-

ziehungen zu München hatten. Salzburg wirkte in dieser

Periode sicher nicht maßgebend auf das bayerische Gebiet

ein, München herrscht bis in die Inngegend, die Runst

zwischen Inn und Salzach ist jetzt nur von geringer Be-

deutung, eine Schule größeren Stils gibt es hier nicht und

bei wichtigeren Bauten wurden die Meister aus der Fremde

bald aus Bayern bald aus Oesterreich berufen, so in Raiten

haßlach Johann Zick aus Ottobeuren und der Salzburger-

Johann Rottnrayr, während wir in Bauinburg den Prager

pofmaler Felix Anton Scheffler treffen.

In Folge dieser Verhältnisse ist beim auch die Amgegend

Münchens für das Studium von Barock und Rokoko von

ganz besonderem Interesse und selbst die kleinsten Dorfkirchen

besitzen hier oft vorzügliche Arbeiten dieser Perioden. So

treffen wir in dem Rirchlein zu polzhausen bei Dingharting

drei in denr Ausbau und ornamentalen Detail vorzügliche

Altäre des \7. Jahrhunderts, während die Decke reizende

Engelsköpfe, die aus Molken hervorsehen, und graziöse Orna-

mente, Stukkaturen der zweiten chälfte des H8. Jahrhunderts,

zieren. In der bescheidenen Rirche von Aying befindet sich

eine Ranzel aus der Mitte des l". Jahrhunderts, die geradezu !

als ein vorzügliches Stilmuster der Zeit bezeichnet zu werden j

verdient und in der an diese Rirche (75H angebauten Rapelle

des hl. Franziskus sind wieder die anmutigsten Rokoko

stukkaturen. Bon derartigen Beispielen könnte ich in der

Umgebung Münchens eine außerordentlich stattliche Liste

zusammcnstellcn und erst die Renntniß dieser zahlreichen

Runslwerke gewährt einen Einblick in das reiche Runstleben,

das sich in München damals bethätigte, von dem wir uns

in der Hauptstadt selbst, namentlich was die erste Hälfte

und Mitte des {7. Jahrhunderts anbelangt, heute durchaus

kein volles Bild mehr machen können. Rirchen, in denen

sich die ganze Ausstattung aus denr \7. und (8. Jahr j

hundert erhalten und deren wir in den Filialkirchen, wie

z. B. in Thaining (Bezirksamt Landsberg), die weniger als

die Pfarrkirchen unbesonnenen Restaurationen ausgesetzt sind,

noch eine ziemlich stattliche Zahl besitzen, lassen als die

Regel erkennen, daß einzelne besonders schwierige Arbeiten !

wie Altäre, zuweilen auch die Ranzel und Aehnliches in

München selbst gefertigt sein mögen, die gesummte Aus

stattung aber wurde sicher, sowie die Entfernung bedeutender,

an Vrt und Stelle ausgeführt. Die Leitung des Ganzen

hatte der kundige Meister, der für künstlerisch bedeutende

Arbeiten aus der Stadt kam und wohl auch einige Ge-

sellen mitbrachte, während man sich bei den leichteren Ar-

beiten wie Beichtstühle, Schränke, Betstühle u. s. w. der Leute

des Ortes bediente, die ja bei uns allenthalben der Schreiner-

und Tischlerarbeit kundig sind.

An größeren Plätzen, wie, um bei der nächsten Um

gcbung Münchens stehen zu bleiben, etwa in Wolfrats-

hausen oder bedeutender dann in Rosenheim oder Weilheim

bildeten sich natürlich selbständige größere Werkstätten und

die stattlichen Altäre, die z. B. in Wolfratshausen in der

ersten Hälfte des \7. Jahrhunderts unter Anregung derer

d>-r Michaelskirche in München entstanden und bei denen

^ au<^ Don dem Gemälde des Hochaltarcs bezeugt ist, daß

es von einem Wolfratshauser (Griesmann) gemalt, wirkten

wieder maßgebend auf die künstlerische Produktion der Am

gegend. In abgelegenen Orten wagten es natürlich oft

auch wenig geschulte Meister, einen Altar zu schnitzen. Ein

anziehendes und charakteristisches Beispiel dieser Art aus der

zweiten Hälfte des \7. Jahrhunderts ist der Altar der Ra

pelle in der Balepp bei Tegernsee, der trotz seiner unbe-

holfenen Ausführung, die sich natürlich am störendsten bei

den Figuren zeigt, trotz seiner Aeberladung im Ornament

doch eine gewisse Originalität erkennen läßt und jenes

sichere Stilgefühl besitzt, das in einer selbständig produktiven

Zeit auch den bescheidensten Werken noch eigen.

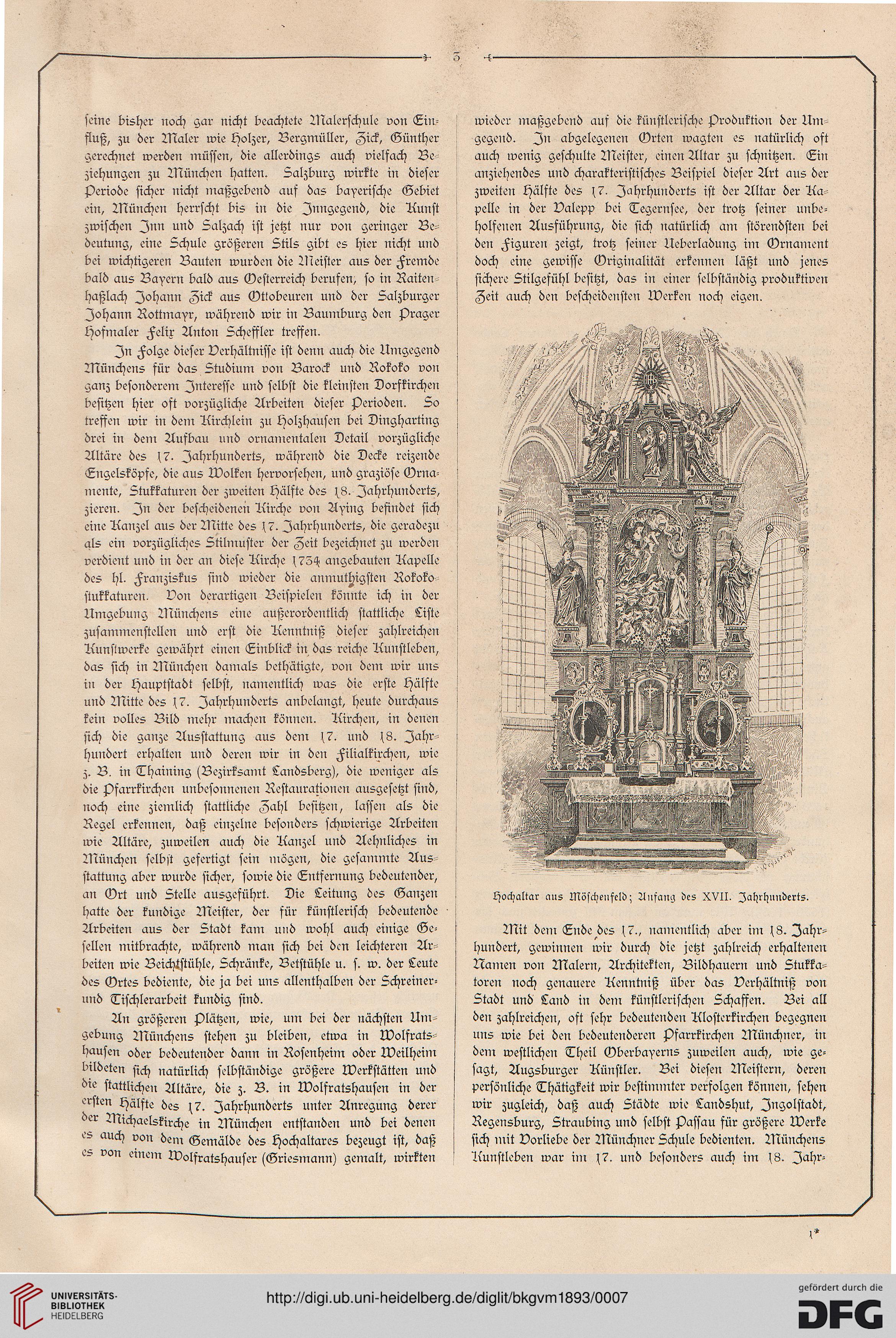

Hochaltar aus Möschenfeld; Anfang des XVII. Jahrhunderts.

Mit dem Ende des (7., namentlich aber im H8. Jahr-

hundert, gewinnen wir durch die jetzt zahlreich erhaltenen

Namen von Malern, Architekten, Bildhauern und Stukka-

toren noch genauere Renntniß über das Berhältniß von

Stadt und Land in dem künstlerischen Schaffen. Bei all

den zahlreichen, oft sehr bedeutenden Rlosterkirchen begegnen

uns wie bei den bedeutenderen Pfarrkirchen Münchner, in

dem westlichen Theil Oberbayerns zuweilen auch, wie ge-

sagt, Augsburger Rünstler. Bei diesen Meistern, deren

persönliche Thätigkeit wir bestimmter verfolgen können, sehen

wir zugleich, daß auch Städte wie Landshut, Ingolstadt,

Regensburg, Straubing und selbst passau für größere Werke

sich mit Borliebe der Münchner Schule bedienten. Münchens

Runstleben war im I?. und besonders auch im (8. Jahr-

fluß, zu der Maler wie bsolzer, Bergmüller, Aick, Günther

gerechnet werden müssen, die allerdings auch vielfach Be-

ziehungen zu München hatten. Salzburg wirkte in dieser

Periode sicher nicht maßgebend auf das bayerische Gebiet

ein, München herrscht bis in die Inngegend, die Runst

zwischen Inn und Salzach ist jetzt nur von geringer Be-

deutung, eine Schule größeren Stils gibt es hier nicht und

bei wichtigeren Bauten wurden die Meister aus der Fremde

bald aus Bayern bald aus Oesterreich berufen, so in Raiten

haßlach Johann Zick aus Ottobeuren und der Salzburger-

Johann Rottnrayr, während wir in Bauinburg den Prager

pofmaler Felix Anton Scheffler treffen.

In Folge dieser Verhältnisse ist beim auch die Amgegend

Münchens für das Studium von Barock und Rokoko von

ganz besonderem Interesse und selbst die kleinsten Dorfkirchen

besitzen hier oft vorzügliche Arbeiten dieser Perioden. So

treffen wir in dem Rirchlein zu polzhausen bei Dingharting

drei in denr Ausbau und ornamentalen Detail vorzügliche

Altäre des \7. Jahrhunderts, während die Decke reizende

Engelsköpfe, die aus Molken hervorsehen, und graziöse Orna-

mente, Stukkaturen der zweiten chälfte des H8. Jahrhunderts,

zieren. In der bescheidenen Rirche von Aying befindet sich

eine Ranzel aus der Mitte des l". Jahrhunderts, die geradezu !

als ein vorzügliches Stilmuster der Zeit bezeichnet zu werden j

verdient und in der an diese Rirche (75H angebauten Rapelle

des hl. Franziskus sind wieder die anmutigsten Rokoko

stukkaturen. Bon derartigen Beispielen könnte ich in der

Umgebung Münchens eine außerordentlich stattliche Liste

zusammcnstellcn und erst die Renntniß dieser zahlreichen

Runslwerke gewährt einen Einblick in das reiche Runstleben,

das sich in München damals bethätigte, von dem wir uns

in der Hauptstadt selbst, namentlich was die erste Hälfte

und Mitte des {7. Jahrhunderts anbelangt, heute durchaus

kein volles Bild mehr machen können. Rirchen, in denen

sich die ganze Ausstattung aus denr \7. und (8. Jahr j

hundert erhalten und deren wir in den Filialkirchen, wie

z. B. in Thaining (Bezirksamt Landsberg), die weniger als

die Pfarrkirchen unbesonnenen Restaurationen ausgesetzt sind,

noch eine ziemlich stattliche Zahl besitzen, lassen als die

Regel erkennen, daß einzelne besonders schwierige Arbeiten !

wie Altäre, zuweilen auch die Ranzel und Aehnliches in

München selbst gefertigt sein mögen, die gesummte Aus

stattung aber wurde sicher, sowie die Entfernung bedeutender,

an Vrt und Stelle ausgeführt. Die Leitung des Ganzen

hatte der kundige Meister, der für künstlerisch bedeutende

Arbeiten aus der Stadt kam und wohl auch einige Ge-

sellen mitbrachte, während man sich bei den leichteren Ar-

beiten wie Beichtstühle, Schränke, Betstühle u. s. w. der Leute

des Ortes bediente, die ja bei uns allenthalben der Schreiner-

und Tischlerarbeit kundig sind.

An größeren Plätzen, wie, um bei der nächsten Um

gcbung Münchens stehen zu bleiben, etwa in Wolfrats-

hausen oder bedeutender dann in Rosenheim oder Weilheim

bildeten sich natürlich selbständige größere Werkstätten und

die stattlichen Altäre, die z. B. in Wolfratshausen in der

ersten Hälfte des \7. Jahrhunderts unter Anregung derer

d>-r Michaelskirche in München entstanden und bei denen

^ au<^ Don dem Gemälde des Hochaltarcs bezeugt ist, daß

es von einem Wolfratshauser (Griesmann) gemalt, wirkten

wieder maßgebend auf die künstlerische Produktion der Am

gegend. In abgelegenen Orten wagten es natürlich oft

auch wenig geschulte Meister, einen Altar zu schnitzen. Ein

anziehendes und charakteristisches Beispiel dieser Art aus der

zweiten Hälfte des \7. Jahrhunderts ist der Altar der Ra

pelle in der Balepp bei Tegernsee, der trotz seiner unbe-

holfenen Ausführung, die sich natürlich am störendsten bei

den Figuren zeigt, trotz seiner Aeberladung im Ornament

doch eine gewisse Originalität erkennen läßt und jenes

sichere Stilgefühl besitzt, das in einer selbständig produktiven

Zeit auch den bescheidensten Werken noch eigen.

Hochaltar aus Möschenfeld; Anfang des XVII. Jahrhunderts.

Mit dem Ende des (7., namentlich aber im H8. Jahr-

hundert, gewinnen wir durch die jetzt zahlreich erhaltenen

Namen von Malern, Architekten, Bildhauern und Stukka-

toren noch genauere Renntniß über das Berhältniß von

Stadt und Land in dem künstlerischen Schaffen. Bei all

den zahlreichen, oft sehr bedeutenden Rlosterkirchen begegnen

uns wie bei den bedeutenderen Pfarrkirchen Münchner, in

dem westlichen Theil Oberbayerns zuweilen auch, wie ge-

sagt, Augsburger Rünstler. Bei diesen Meistern, deren

persönliche Thätigkeit wir bestimmter verfolgen können, sehen

wir zugleich, daß auch Städte wie Landshut, Ingolstadt,

Regensburg, Straubing und selbst passau für größere Werke

sich mit Borliebe der Münchner Schule bedienten. Münchens

Runstleben war im I?. und besonders auch im (8. Jahr-