einfach große Säulen neben dein Altarbild stehen, sondern

kleine Säulenpaare in drei Geschossen über einander gestellt

sind, die Figuren neben den Säulen treten noch nicht frei

genug heraus und ftnb dadurch, daß den Geschossen ent-

sprechend, auf jeder Seite des Altars drei übereinander

angeordnet sind, zu klein, auch zeigt der obere Abschluß des

Altares noch entschieden unsicheres Tasten, was bald be

seitigt wird. Zm Ganzen sind aber mit dem Hochaltar

von St. Michael die Grundzüge des neuen Systems ge

geben, so daß es wohl nicht zweifelhaft, daß er, vielleicht

aber noch mehr die einfacheren, leider nicht erhaltenen Seiten-

altäre der Kirche, maßgebend auf die seit Beginn des (7.

Jahrhunderts in unseren Landkirchen so zahlreich entstehen-

den Altäre wirkte, die trotz sehr großer, höchst erfreulicher

Mannigfaltigkeit im Einzelnen in der Anlage doch merk

würdig Übereinstiminen.

Bei den Altären des (7. Jahrhunderts sind vor allem

zwei Gruppen zu unterscheiden, diejenige der ersten Hälfte

und Mitte des Jahrhunderts und die voin Schluffe desselben.

Die stilistischen Gegensätze beider gründen naturgemäß in

der gleichen Umbildung des Geschinacks. die wir schon in

Architektur und Ornamentik beobachteten, in dem zuneh

menden Bestreben nach malerisch effektvoller, prunkender

Wirkung. Für die erste Periode sehr charakteristisch sind

die Altäre, besonders der Hochaltar in Möschenfeld (Ab

bildung S. 3). Auf dem Altartisch steht der Unterbau

des Altares, in dessen Mitte sich beim Hochaltar der Taber-

nakel, bei den Seitenaltären Gemälde oder Reliefs befinden,

er entspricht der Predella des gothischcn Altares. Hierauf

erhebt sich der eigentliche Hochbau des Altares, er besteht

aus dein Mittelbild -— das in Bayer» in der Regel ge-

schnitzt — das zwei stattliche Säulen einschließen, auf dem

Gebälk, das diese Säulen tragen, ruht ein kleiner Aufsatz,

der eine Nische oder ein Medaillon umrahmt, mit der Ge

stalt Gott Vaters oder eines Heiligen; auf den Voluten,

die den Raum zwischen dem weitvorspringenden Gebälk und

dieser Nische füllen, sitzen lebhaft bewegte Engel. Neben den

Säulen, die das Mittelbild flankiren, stehen Heilige, bei Hoch

altären oft lebensgroß, die an die alten Altarflügel erinnern,

was besonders deutlich wird, wenn wie z. B. in Mettel

kämm diese Heiligen zwischen Säulen stehen (Abbildung

B. 5), was aber erst gegen Ende des Jahrhunderts ab

und zu vorkommt. Diese Anordnung erhält sich im wesent

lichen durch das ganze (7. Jahrhundert, die Spätwerke

unterscheiden sich nur durch das anderartige Detail;

es werden, wie z. B. bei dem Hochaltar in Mettelkamm

von (682, vielfach die gedrehten Säulen angewendet, durch

deren Windungen sich in kräftigem Relief gearbeitete Laub

ranken mit Blumen und Früchten ziehen; das für die Spät

Zeit des Jahrhunderts und für den Anfang des folgenden

besonders charakteristische Tartouchenwcrk wird an dem

Unterbau, dann neben den großen Säulen und inr oberen

Aufsatz viel verwendet. Das gesammte Ornament bis in

kleinsten Details strebt in der ersten Periode mehr nach

!uncr Durchbildung, auch nach Originalität im Einzelnen,

Zweiten dagegen in consequenter Entwicklung des

^ 1' '"ehr nach wirksamer Behandlung.

. , ,^Cn üblichen oder figürlichen Schmuck unserer Altäre

/ °l1" k°1' Regel die Holzplastik; Gemälde sind zumal

Bahrhundert noch selten und finden sich meist nur

i» den Hoskirchen oder in ganz großen pfarr und 'Kloster-

kirchen, ja selbst in diesen wetteifert bis in die zweite Hälfte

des (8. Jahrhunderts der geschnitzte Altar mit dem ge-

malten, was schon ein Blick in die Klosterkirchen von

Dietramszell oder Schäftlarn genügend illustriert. Die Blasse

dessen, was die Holzplastik im (7. und (8. Jahrhundert in

Bayern arbeitete, ist erstaunlich groß und das Bild des

künstlerischen Lebens dieser Jahrhunderte entbehrt wenigstens

hier eines sehr wesentlichen Zuges, wenn inan, wie dies

bisher stets geschah, die Holzplastik mit Stillschweigen über-

geht. Will man den eigenartigen Lharakter deutscher Kunst

namentlich auch in seinen lokalen Schattirungen studieren,

so verdient die Plastik, die ja in Deutschland sich weit volks

thümlicher als die Malerei entwickelte, überhaupt eine ganz

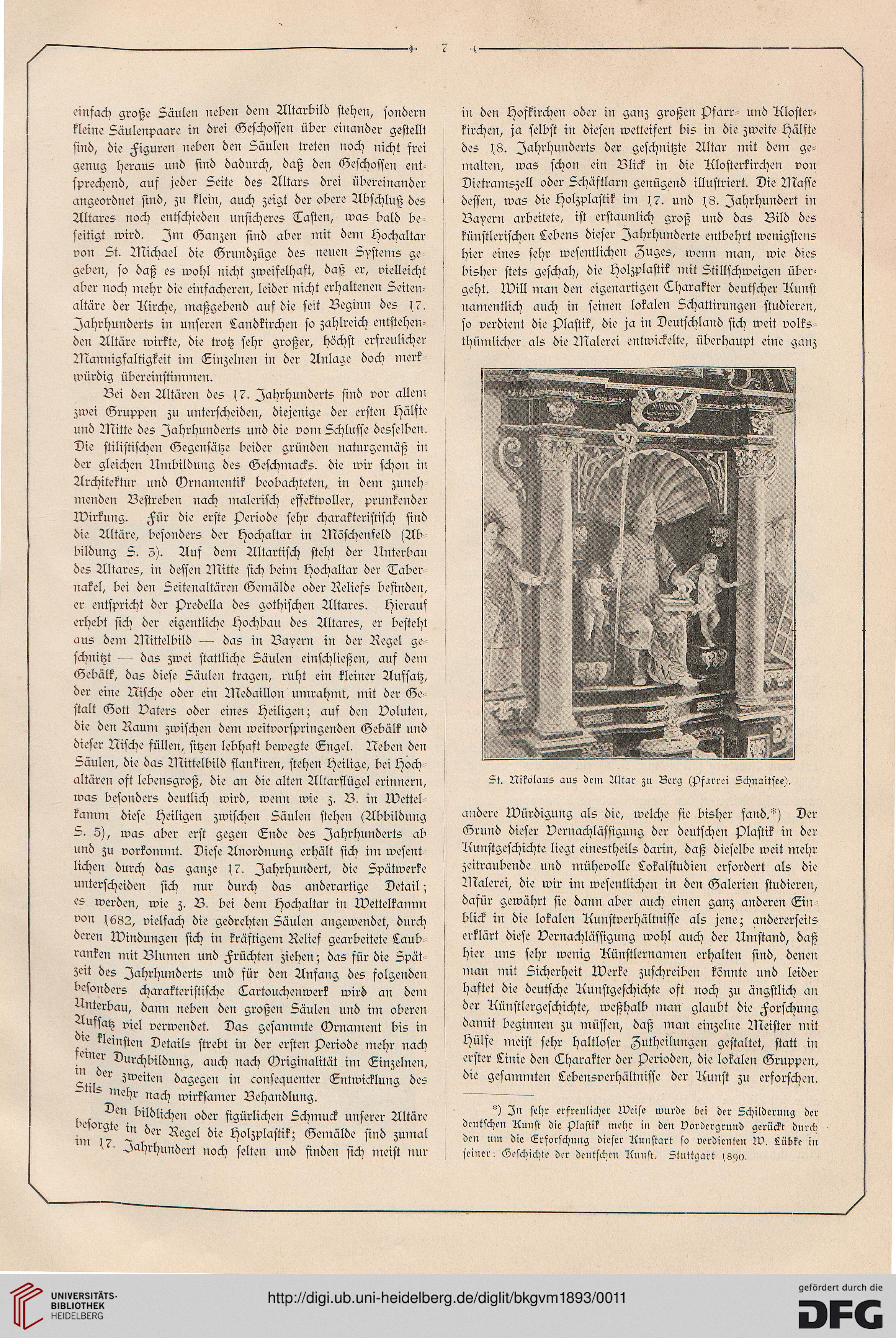

St. Nikolaus aus dein Altar zu Berg (Pfarrei Schnaitsee).

andere Würdigung als die, welche sie bisher fand.*) Der

Grund dieser Vernachlässigung der deutschen Plastik in der

Kunstgeschichte liegt einestheils darin, daß dieselbe weit mehr

zeitraubende uitd mühevolle Lokalstudien erfordert als die

Malerei, die wir in: wesentlichen in den Galerien studieren,

dafür gewährt sie dann aber auch einen ganz anderen Ein

blick in die lokalen Kunstverhältnisse als jene; andererseits

erklärt diese Vernachlässigung wohl auch der Umstand, daß

hier uns sehr wenig Künstlernamen erhalten sind, denen

man mit Sicherheit Werke zuschreiben könnte und leider

haftet die deutsche Kunstgeschichte oft noch zu ängstlich an

der Künstlergeschichte, weßhalb man glaubt die Forschung

damit beginnen zu inüssen, daß man einzelne Meister mit

Hülfe meist sehr haltloser Zutheilungen gestaltet, statt in

erster Linie den Lharakter der Perioden, die lokalen Gruppen,

die gcsammten Lebensverhältnisse der Kunst zu erforschen.

*) In sehr erfreulicher Meise wurde bei der Schilderung der

deutschen Kuitft die Plastik mehr in den Vordergrund gerückt durch

den um die Erforschung dieser Kunstart so verdienten !v. Lübke in

seiner: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart ;sqo.

kleine Säulenpaare in drei Geschossen über einander gestellt

sind, die Figuren neben den Säulen treten noch nicht frei

genug heraus und ftnb dadurch, daß den Geschossen ent-

sprechend, auf jeder Seite des Altars drei übereinander

angeordnet sind, zu klein, auch zeigt der obere Abschluß des

Altares noch entschieden unsicheres Tasten, was bald be

seitigt wird. Zm Ganzen sind aber mit dem Hochaltar

von St. Michael die Grundzüge des neuen Systems ge

geben, so daß es wohl nicht zweifelhaft, daß er, vielleicht

aber noch mehr die einfacheren, leider nicht erhaltenen Seiten-

altäre der Kirche, maßgebend auf die seit Beginn des (7.

Jahrhunderts in unseren Landkirchen so zahlreich entstehen-

den Altäre wirkte, die trotz sehr großer, höchst erfreulicher

Mannigfaltigkeit im Einzelnen in der Anlage doch merk

würdig Übereinstiminen.

Bei den Altären des (7. Jahrhunderts sind vor allem

zwei Gruppen zu unterscheiden, diejenige der ersten Hälfte

und Mitte des Jahrhunderts und die voin Schluffe desselben.

Die stilistischen Gegensätze beider gründen naturgemäß in

der gleichen Umbildung des Geschinacks. die wir schon in

Architektur und Ornamentik beobachteten, in dem zuneh

menden Bestreben nach malerisch effektvoller, prunkender

Wirkung. Für die erste Periode sehr charakteristisch sind

die Altäre, besonders der Hochaltar in Möschenfeld (Ab

bildung S. 3). Auf dem Altartisch steht der Unterbau

des Altares, in dessen Mitte sich beim Hochaltar der Taber-

nakel, bei den Seitenaltären Gemälde oder Reliefs befinden,

er entspricht der Predella des gothischcn Altares. Hierauf

erhebt sich der eigentliche Hochbau des Altares, er besteht

aus dein Mittelbild -— das in Bayer» in der Regel ge-

schnitzt — das zwei stattliche Säulen einschließen, auf dem

Gebälk, das diese Säulen tragen, ruht ein kleiner Aufsatz,

der eine Nische oder ein Medaillon umrahmt, mit der Ge

stalt Gott Vaters oder eines Heiligen; auf den Voluten,

die den Raum zwischen dem weitvorspringenden Gebälk und

dieser Nische füllen, sitzen lebhaft bewegte Engel. Neben den

Säulen, die das Mittelbild flankiren, stehen Heilige, bei Hoch

altären oft lebensgroß, die an die alten Altarflügel erinnern,

was besonders deutlich wird, wenn wie z. B. in Mettel

kämm diese Heiligen zwischen Säulen stehen (Abbildung

B. 5), was aber erst gegen Ende des Jahrhunderts ab

und zu vorkommt. Diese Anordnung erhält sich im wesent

lichen durch das ganze (7. Jahrhundert, die Spätwerke

unterscheiden sich nur durch das anderartige Detail;

es werden, wie z. B. bei dem Hochaltar in Mettelkamm

von (682, vielfach die gedrehten Säulen angewendet, durch

deren Windungen sich in kräftigem Relief gearbeitete Laub

ranken mit Blumen und Früchten ziehen; das für die Spät

Zeit des Jahrhunderts und für den Anfang des folgenden

besonders charakteristische Tartouchenwcrk wird an dem

Unterbau, dann neben den großen Säulen und inr oberen

Aufsatz viel verwendet. Das gesammte Ornament bis in

kleinsten Details strebt in der ersten Periode mehr nach

!uncr Durchbildung, auch nach Originalität im Einzelnen,

Zweiten dagegen in consequenter Entwicklung des

^ 1' '"ehr nach wirksamer Behandlung.

. , ,^Cn üblichen oder figürlichen Schmuck unserer Altäre

/ °l1" k°1' Regel die Holzplastik; Gemälde sind zumal

Bahrhundert noch selten und finden sich meist nur

i» den Hoskirchen oder in ganz großen pfarr und 'Kloster-

kirchen, ja selbst in diesen wetteifert bis in die zweite Hälfte

des (8. Jahrhunderts der geschnitzte Altar mit dem ge-

malten, was schon ein Blick in die Klosterkirchen von

Dietramszell oder Schäftlarn genügend illustriert. Die Blasse

dessen, was die Holzplastik im (7. und (8. Jahrhundert in

Bayern arbeitete, ist erstaunlich groß und das Bild des

künstlerischen Lebens dieser Jahrhunderte entbehrt wenigstens

hier eines sehr wesentlichen Zuges, wenn inan, wie dies

bisher stets geschah, die Holzplastik mit Stillschweigen über-

geht. Will man den eigenartigen Lharakter deutscher Kunst

namentlich auch in seinen lokalen Schattirungen studieren,

so verdient die Plastik, die ja in Deutschland sich weit volks

thümlicher als die Malerei entwickelte, überhaupt eine ganz

St. Nikolaus aus dein Altar zu Berg (Pfarrei Schnaitsee).

andere Würdigung als die, welche sie bisher fand.*) Der

Grund dieser Vernachlässigung der deutschen Plastik in der

Kunstgeschichte liegt einestheils darin, daß dieselbe weit mehr

zeitraubende uitd mühevolle Lokalstudien erfordert als die

Malerei, die wir in: wesentlichen in den Galerien studieren,

dafür gewährt sie dann aber auch einen ganz anderen Ein

blick in die lokalen Kunstverhältnisse als jene; andererseits

erklärt diese Vernachlässigung wohl auch der Umstand, daß

hier uns sehr wenig Künstlernamen erhalten sind, denen

man mit Sicherheit Werke zuschreiben könnte und leider

haftet die deutsche Kunstgeschichte oft noch zu ängstlich an

der Künstlergeschichte, weßhalb man glaubt die Forschung

damit beginnen zu inüssen, daß man einzelne Meister mit

Hülfe meist sehr haltloser Zutheilungen gestaltet, statt in

erster Linie den Lharakter der Perioden, die lokalen Gruppen,

die gcsammten Lebensverhältnisse der Kunst zu erforschen.

*) In sehr erfreulicher Meise wurde bei der Schilderung der

deutschen Kuitft die Plastik mehr in den Vordergrund gerückt durch

den um die Erforschung dieser Kunstart so verdienten !v. Lübke in

seiner: Geschichte der deutschen Kunst. Stuttgart ;sqo.