wird man zunächst mit Recht in der Dekoration und Aus-

stattung der Kirche suchen, die so klar für die erste pälste

des (8. Jahrhunderts sprechen, ja sogar durch einige erst

später ausgeführte Details schon auf die zweite Hälfte des-

selben Hinweisen; daß diese Dekoration und Ausstattung aber

ihre volle Wirkung erreichen, gründet doch wieder in Ver-

änderungen der Architektur, die für den Gegensatz der Kunst

des (8. zum (7. Jahrhundert höchst charakteristisch sind.

Die anderartige Wirkung des Raumes, die ja doch in erster

Linie den Charakter des ganzen Kunstwerkes bestimmt, wird

in Fürstenseld bedingt durch die großartige Steigerung der

pöhe, vor allem aber auch durch die Fülle des Lichtes, das

durch die stattlichen Chorfenster und die großen Fenster der

Nord- und Südwand des Schiffes einfällt. Wenn am klaren

Morgen die Sonne in voller 'Kraft durch die Chorfenster

glitzert, dann entfaltet sich am schönsten der ganze Glanz

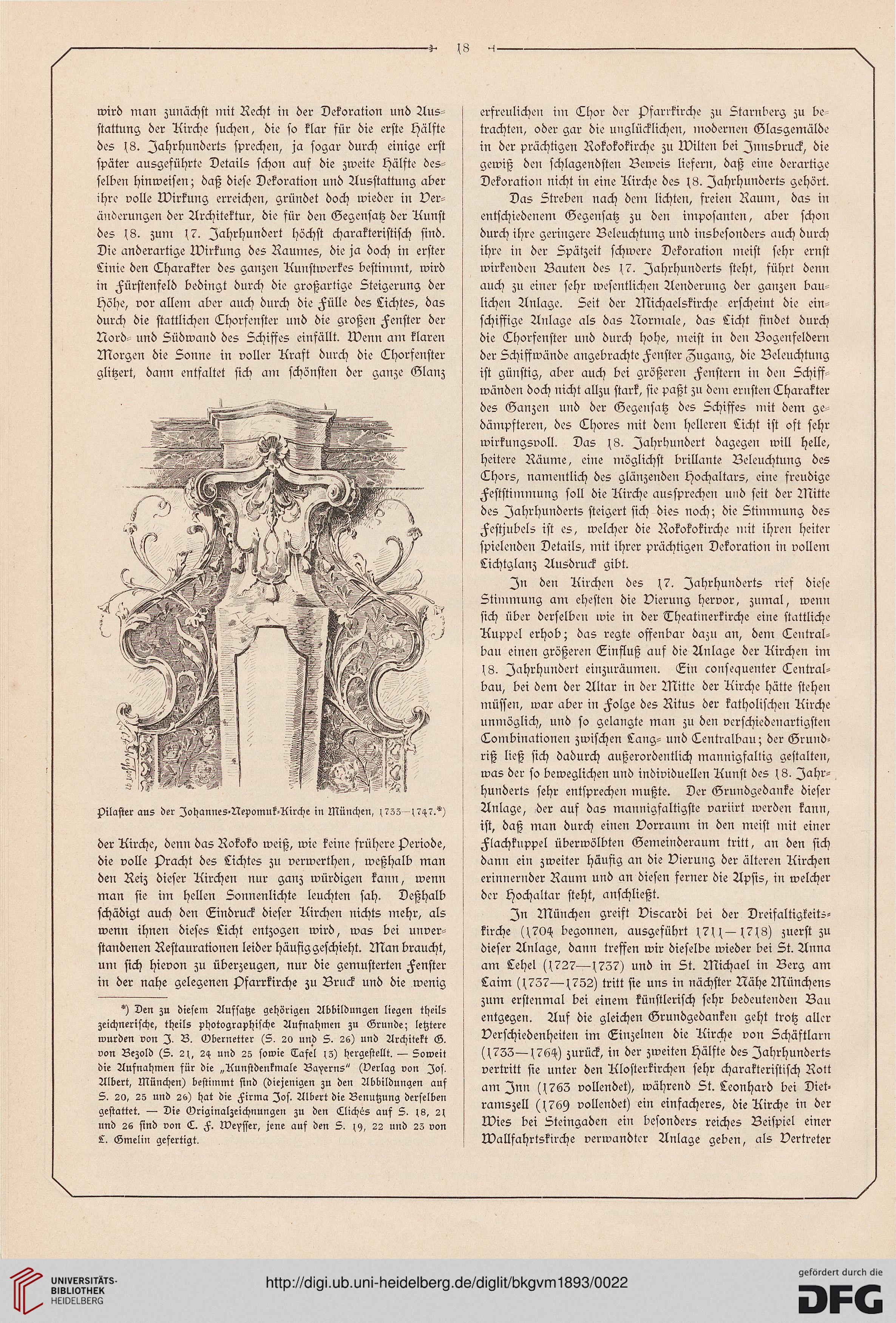

Pilaster aus der Jotzannes-Nepomuk-Airche in München, (735--( 7't".*)

der Kirche, denn das Rokoko weiß, wie keine frühere Periode,

die volle Pracht des Lichtes zu verwerthen, weßhalb man

den Reiz dieser Kirchen nur ganz würdigen kann, wenn

man sie iin Hellen Sonnenlichte leuchten sah. Deßhalb

schädigt auch den Eindruck dieser Kirchen nichts inehr, als

wenn ihnen dieses Licht entzogen wird, was bei unver-

standenen Restaurationen leider häufig geschieht. Man braucht,

uni sich hievon zu überzeugen, nur die gemusterten Fenster

in der nahe gelegenen Pfarrkirche zu Bruck und die wenig *)

*) Den zu diesem Aufsatze gehörigen Abbildungen liegen theils

zeichnerische, theils photographische Aufnahmen zu Grunde; letztere

wurden von I. B. Gbernetter (5. 20 und S. 26) und Architekt G.

von Bezold (S. 2\, 2H und 25 sowie Tafel (3) hcrgestellt. — Soweit

die Aufnahmen für die „Uunstdenkmale Bayerns" (Verlag von Jof.

Albert, München) bestimmt sind (diejenigen zu den Abbildungen auf

S. 20, 25 und 26) hat die Firma Jos. Albert die Benutzung derselben

gestattet. — Die Griginalzeichnungen zu den Llichds auf S. (8, 2\

und 26 sind von £. F. weyffer, jene auf den S. (y, 22 und 25 von

£. Gmelin gefertigt.

erfreulichen im Chor der Pfarrkirche zu Starnberg zu be

trachten, oder gar die unglücklichen, modernen Glasgemälde

in der prächtigen Rokokokirche zu Willen bei Innsbruck, die

gewiß den schlagendsten Beweis liefern, daß eine derartige

Dekoration nicht in eine Kirche des (8. Jahrhunderts gehört.

Das Streben nach dem lichten, freien Raum, das in

entschiedenem Gegensatz zu den imposanten, aber schon

durch ihre geringere Beleuchtung und insbesonders auch durch

ihre in der Spätzeit schwere Dekoration meist sehr ernst

wirkenden Bauten des (7. Jahrhunderts steht, führt denn

auch zu einer sehr wesentlichen Aenderung der ganzen bau-

lichen Anlage. Seit der Michaelskirche erscheint die ein-

schiffige Anlage als das Normale, das Licht findet durch

die Chorfenster und durch hohe, meist in den Bogenfeldern

der Schiffwände angebrachte Fenster Zugang, die Beleuchtung

ist günstig, aber auch bei größeren Fenstern in den Schiff-

wänden doch nicht allzu stark, sie paßt zu dem ernsten Charakter

des Ganzen und der Gegensatz des Schiffes mit dem ge-

dämpfteren, des Chores mit dem helleren Licht ist oft sehr

wirkungsvoll. Das (8. Jahrhundert dagegen will Helle,

heitere Räume, eine möglichst brillante Beleuchtung des

Chors, namentlich des glänzenden Pochaltars, eine freudige

Feststimmung soll die Kirche aussprechen und seit der Mitte

des Jahrhunderts steigert sich dies noch; die Stimmung des

Festjubels ist es, welcher die Rokokokirche mit ihren heiter

spielenden Details, mit ihrer prächtigen Dekoration in vollem

Lichtglanz Ausdruck gibt.

In den Kirchen des \7. Jahrhunderts rief diese

Stimmung am ehesten die Vierung hervor, zumal, wenn

sich über derselben wie in der Theatinerkirche eine stattliche

Kuppel erhob; das regte offenbar dazu an, dem Central-

bau einen größeren Einfluß auf die Anlage der Kirchen im

(8. Jahrhundert einzuräumen. Ein confequenter Central-

bau, bei dem der Altar in der Mitte der Kirche hätte stehen

müssen, war aber in Folge des Ritus der katholischen Kirche

unmöglich, und so gelangte man zu den verschiedenartigsten

Lombinationen zwischen Lang- und Lentralbau; der Grund-

riß ließ sich dadurch außerordentlich mannigfaltig gestalten,

was der so beweglichen und individuellen Kunst des (8. Jahr-

hunderts sehr entsprechen mußte. Der Grundgedanke dieser

Anlage, der auf das mannigfaltigste variirt werden kann,

ist, daß man durch einen Vorraum in den meist mit einer

Flachkuppel überwölbten Gemeinderaum tritt, an den sich

dann ein zweiter häufig an die Vierung der älteren Kirchen

erinnernder Raum uud an diesen ferner die Apsis, in welcher

der Pochaltar steht, anschließt.

In München greift Viscardi bei der Dreifaltigkeits-

kirche ((704 begonnen, ausgeführt (7( ( — (7(8) zuerst zu

dieser Anlage, dann treffen wir dieselbe wieder bei St. Anna

am Lehel ((727— (737) und in St. Michael in Berg am

Laim ((737—(752) tritt sie uns in nächster Nähe Münchens

zuni erstennial bei einem künstlerisch sehr bedeutenden Bau

entgegen. Auf die gleichen Grundgedanken geht trotz aller

Verschiedenheiten im Einzelnen die Kirche von Schäftlarn

((733—(764;) zurück, in der zweiten pälfte des Jahrhunderts

vertritt sie unter den Klosterkirchen sehr charakteristisch Rott

am Inn ((763 vollendet), während St. Leonhard bei Diet-

ramszell ((76ß vollendet) ein einfacheres, die Kirche in der

Wies bei Steingaden ein besonders reiches Beispiel einer

Wallfahrtskirche verwandter Anlage geben, als Vertreter

stattung der Kirche suchen, die so klar für die erste pälste

des (8. Jahrhunderts sprechen, ja sogar durch einige erst

später ausgeführte Details schon auf die zweite Hälfte des-

selben Hinweisen; daß diese Dekoration und Ausstattung aber

ihre volle Wirkung erreichen, gründet doch wieder in Ver-

änderungen der Architektur, die für den Gegensatz der Kunst

des (8. zum (7. Jahrhundert höchst charakteristisch sind.

Die anderartige Wirkung des Raumes, die ja doch in erster

Linie den Charakter des ganzen Kunstwerkes bestimmt, wird

in Fürstenseld bedingt durch die großartige Steigerung der

pöhe, vor allem aber auch durch die Fülle des Lichtes, das

durch die stattlichen Chorfenster und die großen Fenster der

Nord- und Südwand des Schiffes einfällt. Wenn am klaren

Morgen die Sonne in voller 'Kraft durch die Chorfenster

glitzert, dann entfaltet sich am schönsten der ganze Glanz

Pilaster aus der Jotzannes-Nepomuk-Airche in München, (735--( 7't".*)

der Kirche, denn das Rokoko weiß, wie keine frühere Periode,

die volle Pracht des Lichtes zu verwerthen, weßhalb man

den Reiz dieser Kirchen nur ganz würdigen kann, wenn

man sie iin Hellen Sonnenlichte leuchten sah. Deßhalb

schädigt auch den Eindruck dieser Kirchen nichts inehr, als

wenn ihnen dieses Licht entzogen wird, was bei unver-

standenen Restaurationen leider häufig geschieht. Man braucht,

uni sich hievon zu überzeugen, nur die gemusterten Fenster

in der nahe gelegenen Pfarrkirche zu Bruck und die wenig *)

*) Den zu diesem Aufsatze gehörigen Abbildungen liegen theils

zeichnerische, theils photographische Aufnahmen zu Grunde; letztere

wurden von I. B. Gbernetter (5. 20 und S. 26) und Architekt G.

von Bezold (S. 2\, 2H und 25 sowie Tafel (3) hcrgestellt. — Soweit

die Aufnahmen für die „Uunstdenkmale Bayerns" (Verlag von Jof.

Albert, München) bestimmt sind (diejenigen zu den Abbildungen auf

S. 20, 25 und 26) hat die Firma Jos. Albert die Benutzung derselben

gestattet. — Die Griginalzeichnungen zu den Llichds auf S. (8, 2\

und 26 sind von £. F. weyffer, jene auf den S. (y, 22 und 25 von

£. Gmelin gefertigt.

erfreulichen im Chor der Pfarrkirche zu Starnberg zu be

trachten, oder gar die unglücklichen, modernen Glasgemälde

in der prächtigen Rokokokirche zu Willen bei Innsbruck, die

gewiß den schlagendsten Beweis liefern, daß eine derartige

Dekoration nicht in eine Kirche des (8. Jahrhunderts gehört.

Das Streben nach dem lichten, freien Raum, das in

entschiedenem Gegensatz zu den imposanten, aber schon

durch ihre geringere Beleuchtung und insbesonders auch durch

ihre in der Spätzeit schwere Dekoration meist sehr ernst

wirkenden Bauten des (7. Jahrhunderts steht, führt denn

auch zu einer sehr wesentlichen Aenderung der ganzen bau-

lichen Anlage. Seit der Michaelskirche erscheint die ein-

schiffige Anlage als das Normale, das Licht findet durch

die Chorfenster und durch hohe, meist in den Bogenfeldern

der Schiffwände angebrachte Fenster Zugang, die Beleuchtung

ist günstig, aber auch bei größeren Fenstern in den Schiff-

wänden doch nicht allzu stark, sie paßt zu dem ernsten Charakter

des Ganzen und der Gegensatz des Schiffes mit dem ge-

dämpfteren, des Chores mit dem helleren Licht ist oft sehr

wirkungsvoll. Das (8. Jahrhundert dagegen will Helle,

heitere Räume, eine möglichst brillante Beleuchtung des

Chors, namentlich des glänzenden Pochaltars, eine freudige

Feststimmung soll die Kirche aussprechen und seit der Mitte

des Jahrhunderts steigert sich dies noch; die Stimmung des

Festjubels ist es, welcher die Rokokokirche mit ihren heiter

spielenden Details, mit ihrer prächtigen Dekoration in vollem

Lichtglanz Ausdruck gibt.

In den Kirchen des \7. Jahrhunderts rief diese

Stimmung am ehesten die Vierung hervor, zumal, wenn

sich über derselben wie in der Theatinerkirche eine stattliche

Kuppel erhob; das regte offenbar dazu an, dem Central-

bau einen größeren Einfluß auf die Anlage der Kirchen im

(8. Jahrhundert einzuräumen. Ein confequenter Central-

bau, bei dem der Altar in der Mitte der Kirche hätte stehen

müssen, war aber in Folge des Ritus der katholischen Kirche

unmöglich, und so gelangte man zu den verschiedenartigsten

Lombinationen zwischen Lang- und Lentralbau; der Grund-

riß ließ sich dadurch außerordentlich mannigfaltig gestalten,

was der so beweglichen und individuellen Kunst des (8. Jahr-

hunderts sehr entsprechen mußte. Der Grundgedanke dieser

Anlage, der auf das mannigfaltigste variirt werden kann,

ist, daß man durch einen Vorraum in den meist mit einer

Flachkuppel überwölbten Gemeinderaum tritt, an den sich

dann ein zweiter häufig an die Vierung der älteren Kirchen

erinnernder Raum uud an diesen ferner die Apsis, in welcher

der Pochaltar steht, anschließt.

In München greift Viscardi bei der Dreifaltigkeits-

kirche ((704 begonnen, ausgeführt (7( ( — (7(8) zuerst zu

dieser Anlage, dann treffen wir dieselbe wieder bei St. Anna

am Lehel ((727— (737) und in St. Michael in Berg am

Laim ((737—(752) tritt sie uns in nächster Nähe Münchens

zuni erstennial bei einem künstlerisch sehr bedeutenden Bau

entgegen. Auf die gleichen Grundgedanken geht trotz aller

Verschiedenheiten im Einzelnen die Kirche von Schäftlarn

((733—(764;) zurück, in der zweiten pälfte des Jahrhunderts

vertritt sie unter den Klosterkirchen sehr charakteristisch Rott

am Inn ((763 vollendet), während St. Leonhard bei Diet-

ramszell ((76ß vollendet) ein einfacheres, die Kirche in der

Wies bei Steingaden ein besonders reiches Beispiel einer

Wallfahrtskirche verwandter Anlage geben, als Vertreter