- 309 —

Fig. 13.

Fig. 14.

ziemlich gerade in die Ilôhe. Sie setzen sich oben aber nicht weiter

fort, sondern haben einen scharf begrenzlen Rand und dienten wohl

als àussere Verkleidung einer Kappe.

Dieser Kopfscbmuck ist kein rômischer, sondern ein orientalischer,

und frndet ein Vorbild schon in den Diademen und Kappen, die beson-

ders für die âgyptischen und persischen Darstellungen so charakterislisch

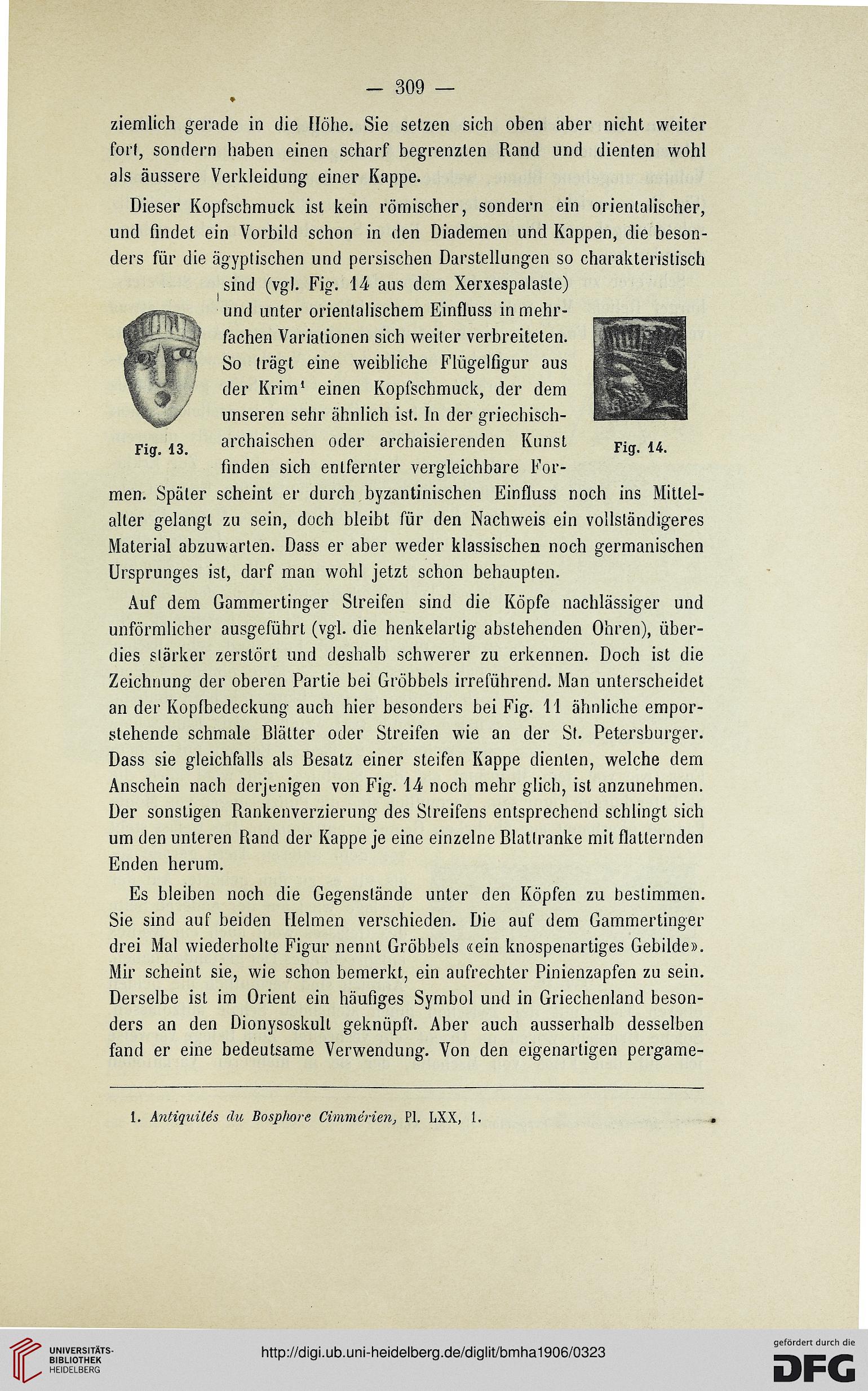

sind (vg). Fig. 14 aus dem Xerxespalasle)

und tinter orientalischem Einfluss in mehr-

fachen Varialionen sich weiter verbreiteten.

So trâgt eine weibliche Flügelfigur aus

der Krim1 einen Kopfschmuck, der dem

unseren sehr ahnlich ist. In der griechisch-

archaischen oder archaisierenden Kunst

finden sich enlfernter vergleichbare For-

men. Spiiler scheint er durch byzantinischen Einfluss noch ins Mittel-

alter gelangl zu sein, doch bleibt für den Nachweis ein vollstëndigeres

Material abzuwarten. Dass er aber weder klassischen noch germanischen

Ursprunges ist, darf man wohl jetzt schon behaupten.

Auf dem Gammertinger Streifen sind die Kôpfe nachlâssiger und

unfôrmlicher ausgeführt (vgl. die henkelarlig abslehenden Ohren), über-

dies slarker zerstôrt und desbalb schwerer zu erkennen. Doch ist die

Zeichnung der oberen Partie bei Grobbels irreführend. Man unterscheidet

an der Kopfbedeckung auch hier besonders bei Fig. 11 ahnliche empor-

stehende schmale Blatter oder Streifen wie an der St. Petersburger.

Dass sie gleichfalls als Besatz einer steifen Kappe dienten, welche dem

Anschein nach derjenigen von Fig. 14 noch mehr glich, ist anzunehmen.

Der sonstigen Rankenverzierung des Streifens entsprechend schlingt sich

um den unteren Rand der Kappe je eine einzelne Blattranke mit flatlernden

Enden herum.

Es bleiben noch die Gegenstande unter den Kôpfen zu bestimmen.

Sie sind auf beiden Helmen verschieden. Die auf dem Gammertinger

drei Mal wiederholte Figur nennt Grobbels «ein knospenartiges Gebilde».

Mir scheint sie, wie schon bemerkt, ein aufrechter Pinienzapfen zu sein.

Derselbe ist im Orient ein haufiges Symbol und in Griechenland beson-

ders an den Dionysoskult geknüpft. Aber auch ausserhalb desselben

fand er eine bedeutsame Verwendung. Von den eigenartigen pergame-

1. Antiquités du Bosphore Cimmérien} PL LXX, 1.

Fig. 13.

Fig. 14.

ziemlich gerade in die Ilôhe. Sie setzen sich oben aber nicht weiter

fort, sondern haben einen scharf begrenzlen Rand und dienten wohl

als àussere Verkleidung einer Kappe.

Dieser Kopfscbmuck ist kein rômischer, sondern ein orientalischer,

und frndet ein Vorbild schon in den Diademen und Kappen, die beson-

ders für die âgyptischen und persischen Darstellungen so charakterislisch

sind (vg). Fig. 14 aus dem Xerxespalasle)

und tinter orientalischem Einfluss in mehr-

fachen Varialionen sich weiter verbreiteten.

So trâgt eine weibliche Flügelfigur aus

der Krim1 einen Kopfschmuck, der dem

unseren sehr ahnlich ist. In der griechisch-

archaischen oder archaisierenden Kunst

finden sich enlfernter vergleichbare For-

men. Spiiler scheint er durch byzantinischen Einfluss noch ins Mittel-

alter gelangl zu sein, doch bleibt für den Nachweis ein vollstëndigeres

Material abzuwarten. Dass er aber weder klassischen noch germanischen

Ursprunges ist, darf man wohl jetzt schon behaupten.

Auf dem Gammertinger Streifen sind die Kôpfe nachlâssiger und

unfôrmlicher ausgeführt (vgl. die henkelarlig abslehenden Ohren), über-

dies slarker zerstôrt und desbalb schwerer zu erkennen. Doch ist die

Zeichnung der oberen Partie bei Grobbels irreführend. Man unterscheidet

an der Kopfbedeckung auch hier besonders bei Fig. 11 ahnliche empor-

stehende schmale Blatter oder Streifen wie an der St. Petersburger.

Dass sie gleichfalls als Besatz einer steifen Kappe dienten, welche dem

Anschein nach derjenigen von Fig. 14 noch mehr glich, ist anzunehmen.

Der sonstigen Rankenverzierung des Streifens entsprechend schlingt sich

um den unteren Rand der Kappe je eine einzelne Blattranke mit flatlernden

Enden herum.

Es bleiben noch die Gegenstande unter den Kôpfen zu bestimmen.

Sie sind auf beiden Helmen verschieden. Die auf dem Gammertinger

drei Mal wiederholte Figur nennt Grobbels «ein knospenartiges Gebilde».

Mir scheint sie, wie schon bemerkt, ein aufrechter Pinienzapfen zu sein.

Derselbe ist im Orient ein haufiges Symbol und in Griechenland beson-

ders an den Dionysoskult geknüpft. Aber auch ausserhalb desselben

fand er eine bedeutsame Verwendung. Von den eigenartigen pergame-

1. Antiquités du Bosphore Cimmérien} PL LXX, 1.