DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS

61

moyen de vers allemands(i). C’est

cette circonstance qui fait attri-

buer ce travail intéressant à un

atelier allemand. Cette opinion

nous avait étrangement surpris,

d’autant plus que la composition,

la disposition des banderoles ana-

logues à celles de la tapisserie du

Sablon, les colorations dominantes

nous rappelaient des tapisseries

d’origine bruxelloise, et, en pour-

suivant notre analyse, nous

avons rencontré les deux petits

aigles : ce qui équivalait, à nos

yeux, à une marque de fabri-

que. Ce petit critérium a surtout

son prix pour les tentures de la

première moitié du xvie siècle,

car il a fallu un temps considéra-

ble pour amener les tapissiers à

marquer régulièrement leurs pro-

duits. La première ordonnance connue, pour les

tapissiers bruxellois, remonte à l’époque de Charles

Quint, à Tannée 1525- Or, beaucoup d’œuvres

remarquables avaient déjà vu le jour, témoin les

tapisseries de la Communion d Herkenbald et de

la Légende de Noire-Dame du Sablon.

On rencontre encore, de-ci de-là, d’autres imita-

tions de tissus italiens dans ces tapisseries. Nous

signalerons, à ce propos, les velours inspirés de l'art

oriental, ciselés de diverses nuances, consistant en

grenade entourée de fleurs et de feuillages nos 168,

169, 170, 173, 178, 179, 181, 182 et 187 du cata-

MOTIF EMPRUNTÉ A LA TAPISSERIE DE

BRUXELLES (LÉGENDE DE N.-D. DU SABLON).

(1) Das Ornamentschatz in historischen Muséum zu

Berzi im Wort und Bild, pp. 132 et suiv.

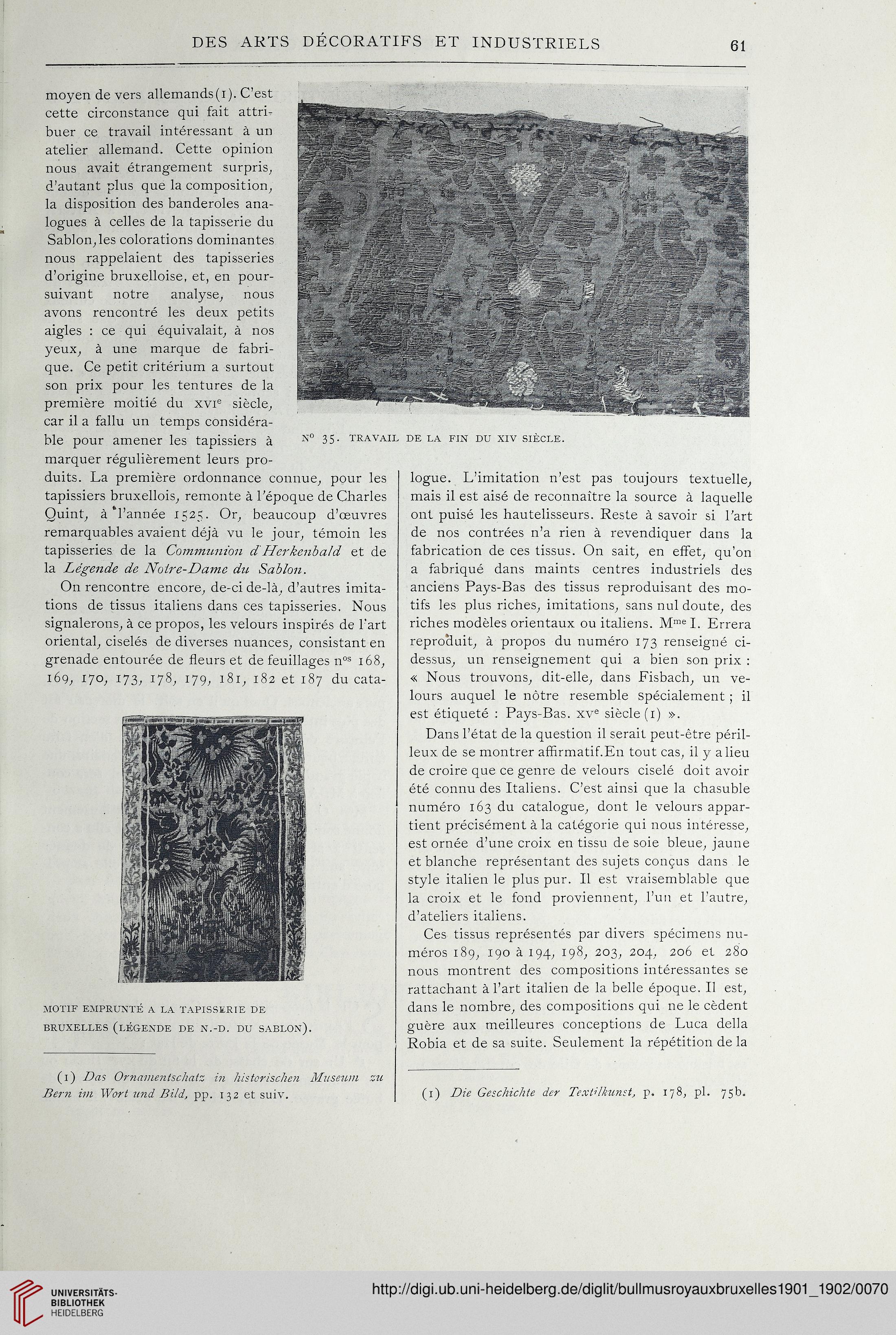

DE LA FIN DU XIV SIÈCLE.

logue. L’imitation n’est pas toujours textuelle,

mais il est aisé de reconnaître la source à laquelle

ont puisé les hautelisseurs. Reste à savoir si l’art

de nos contrées n’a rien à revendiquer dans la

fabrication de ces tissus. On sait, en effet, qu’on

a fabriqué dans maints centres industriels des

anciens Pays-Bas des tissus reproduisant des mo-

tifs les plus riches, imitations, sans nul doute, des

riches modèles orientaux ou italiens. MmeI. Errera

reproduit, à propos du numéro 173 renseigné ci-

dessus, un renseignement qui a bien son prix :

« Nous trouvons, dit-elle, dans Fisbach, un ve-

lours auquel le nôtre resemble spécialement ; il

est étiqueté : Pays-Bas. xve siècle (1) ».

Dans l’état de la question il serait peut-être péril-

leux de se montrer affirmatif.En tout cas, il y a lieu

de croire que ce genre de velours ciselé doit avoir

été connu des Italiens. C’est ainsi que la chasuble

numéro 163 du catalogue, dont le velours appar-

tient précisément à la catégorie qui nous intéresse,

est ornée d’une croix en tissu de soie bleue, jaune

et blanche représentant des sujets conçus dans le

style italien le plus pur. Il est vraisemblable que

la croix et le fond proviennent, l’un et l’autre,

d’ateliers italiens.

Ces tissus représentés par divers spécimens nu-

méros 189, 190 à 194, 198, 203, 204, 206 et 280

nous montrent des compositions intéressantes se

rattachant à l’art italien de la belle époque. Il est,

dans le nombre, des compositions qui ne le cèdent

guère aux meilleures conceptions de Luca délia

Robia et de sa suite. Seulement la répétition de la

N° 35. TRAVAIL

(1) Die Geschichte der Texdlkunst, p. 178, pl. 75b.

61

moyen de vers allemands(i). C’est

cette circonstance qui fait attri-

buer ce travail intéressant à un

atelier allemand. Cette opinion

nous avait étrangement surpris,

d’autant plus que la composition,

la disposition des banderoles ana-

logues à celles de la tapisserie du

Sablon, les colorations dominantes

nous rappelaient des tapisseries

d’origine bruxelloise, et, en pour-

suivant notre analyse, nous

avons rencontré les deux petits

aigles : ce qui équivalait, à nos

yeux, à une marque de fabri-

que. Ce petit critérium a surtout

son prix pour les tentures de la

première moitié du xvie siècle,

car il a fallu un temps considéra-

ble pour amener les tapissiers à

marquer régulièrement leurs pro-

duits. La première ordonnance connue, pour les

tapissiers bruxellois, remonte à l’époque de Charles

Quint, à Tannée 1525- Or, beaucoup d’œuvres

remarquables avaient déjà vu le jour, témoin les

tapisseries de la Communion d Herkenbald et de

la Légende de Noire-Dame du Sablon.

On rencontre encore, de-ci de-là, d’autres imita-

tions de tissus italiens dans ces tapisseries. Nous

signalerons, à ce propos, les velours inspirés de l'art

oriental, ciselés de diverses nuances, consistant en

grenade entourée de fleurs et de feuillages nos 168,

169, 170, 173, 178, 179, 181, 182 et 187 du cata-

MOTIF EMPRUNTÉ A LA TAPISSERIE DE

BRUXELLES (LÉGENDE DE N.-D. DU SABLON).

(1) Das Ornamentschatz in historischen Muséum zu

Berzi im Wort und Bild, pp. 132 et suiv.

DE LA FIN DU XIV SIÈCLE.

logue. L’imitation n’est pas toujours textuelle,

mais il est aisé de reconnaître la source à laquelle

ont puisé les hautelisseurs. Reste à savoir si l’art

de nos contrées n’a rien à revendiquer dans la

fabrication de ces tissus. On sait, en effet, qu’on

a fabriqué dans maints centres industriels des

anciens Pays-Bas des tissus reproduisant des mo-

tifs les plus riches, imitations, sans nul doute, des

riches modèles orientaux ou italiens. MmeI. Errera

reproduit, à propos du numéro 173 renseigné ci-

dessus, un renseignement qui a bien son prix :

« Nous trouvons, dit-elle, dans Fisbach, un ve-

lours auquel le nôtre resemble spécialement ; il

est étiqueté : Pays-Bas. xve siècle (1) ».

Dans l’état de la question il serait peut-être péril-

leux de se montrer affirmatif.En tout cas, il y a lieu

de croire que ce genre de velours ciselé doit avoir

été connu des Italiens. C’est ainsi que la chasuble

numéro 163 du catalogue, dont le velours appar-

tient précisément à la catégorie qui nous intéresse,

est ornée d’une croix en tissu de soie bleue, jaune

et blanche représentant des sujets conçus dans le

style italien le plus pur. Il est vraisemblable que

la croix et le fond proviennent, l’un et l’autre,

d’ateliers italiens.

Ces tissus représentés par divers spécimens nu-

méros 189, 190 à 194, 198, 203, 204, 206 et 280

nous montrent des compositions intéressantes se

rattachant à l’art italien de la belle époque. Il est,

dans le nombre, des compositions qui ne le cèdent

guère aux meilleures conceptions de Luca délia

Robia et de sa suite. Seulement la répétition de la

N° 35. TRAVAIL

(1) Die Geschichte der Texdlkunst, p. 178, pl. 75b.