nous tracerons du point 0, deux circonférences

parallèles (fig. S). Du même point nous décri-

rons un arc de cercle qui déterminera les centres

des petites circonférences enveloppant les

fleurs. Une verticale passant au centre o, mar-

quera l’axe de la feuille médiane. Le triangle

a, b, c limitera les sommets des feuilles et don-

nera les axes des feuilles obliques.

Pour dessiner les fleurs nous procéderons

comme il a été dit, ci-dessus, pour la stylisation

de la fleur, fig. 2.

La peinture laisse au décorateur la facilité

de reproduire les détails des pétales, des éta-

mines, des échancrures de la feuille et de

ses nervures. L’emploi de la même plante en

mosaïque demandera une simplification de

formes en rapport avec la matière mise en œu-

vre. Il est évident que les petits cubes de

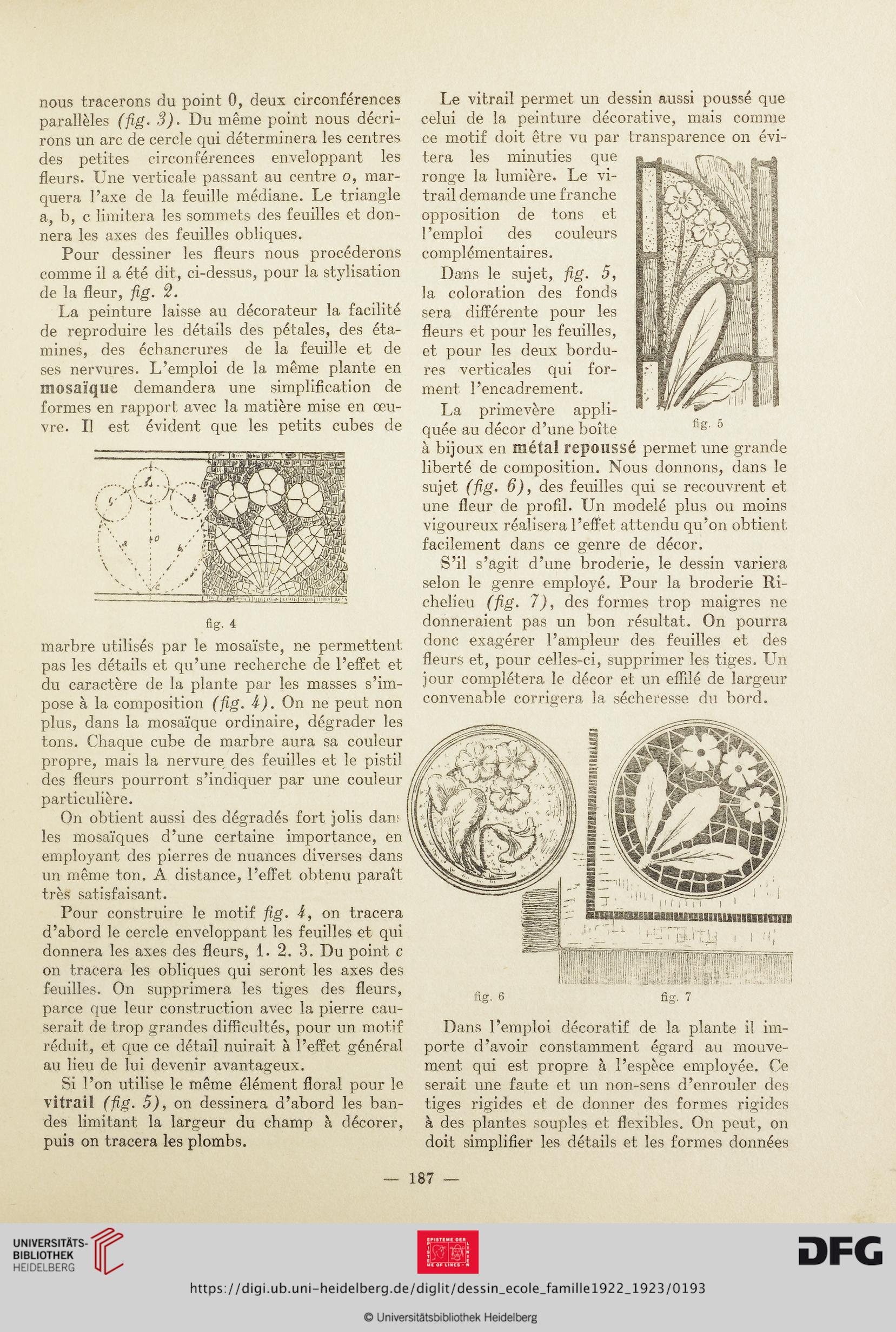

fig. 4

marbre utilisés par le mosaïste, ne permettent

pas les détails et qu’une recherche de l’effet et

du caractère de la plante par les masses s’im-

pose à la composition (fig. 4). On ne peut non

plus, dans la mosaïque ordinaire, dégrader les

tons. Chaque cube de marbre aura sa couleur

propre, mais la nervure des feuilles et le pistil

des fleurs pourront s’indiquer par une couleur

particulière.

On obtient aussi des dégradés fort jolis dan;

les mosaïques d’une certaine importance, en

employant des pierres de nuances diverses dans

un même ton. A distance, l’effet obtenu paraît

très satisfaisant.

Pour construire le motif fig. 4, on tracera

d’abord le cercle enveloppant les feuilles et qui

donnera les axes des fleurs, 1. 2. 3. Du point c

on tracera les obliques qui seront les axes des

feuilles. On supprimera les tiges des fleurs,

parce que leur construction avec la pierre cau-

serait de trop grandes difficultés, pour un motif

réduit, et que ce détail nuirait à l’effet général

au lieu de lui devenir avantageux.

Si l’on utilise le même élément floral pour le

vitrail (fig. 5), on dessinera d’abord les ban-

des limitant la largeur du champ à décorer,

puis on tracera les plombs.

Le vitrail permet un dessin aussi poussé que

celui de la peinture décorative, mais comme

ce motif doit être vu par transparence on évi-

tera les minuties que

ronge la lumière. Le vi-

trail demande une franche

opposition de tons et

l’emploi des couleurs

complémentaires.

Dans le sujet, fig. 5,

la coloration des fonds

sera différente pour les

fleurs et pour les feuilles,

et pour les deux bordu-

res verticales qui for-

ment l’encadrement.

La primevère appli-

quée au décor d’une boîte

à bijoux en métal repoussé permet une grande

liberté de composition. Nous donnons, dans le

sujet (fig. 6), des feuilles qui se recouvrent et

une fleur de profil. Un modelé plus ou moins

vigoureux réalisera l’effet attendu qu’on obtient

facilement dans ce genre de décor.

S’il s’agit d’une broderie, le dessin variera

selon le genre employé. Pour la broderie Ri-

chelieu (fig. 7), des formes trop maigres ne

donneraient pas un bon résultat. On pourra

donc exagérer l’ampleur des feuilles et des

fleurs et, pour celles-ci, supprimer les tiges. Un

jour complétera le décor et un effilé de largeur

convenable corrigera la sécheresse du bord.

Dans l’emploi décoratif de la plante il im-

porte d’avoir constamment égard au mouve-

ment qui est propre à l’espèce employée. Ce

serait une faute et un non-sens d’enrouler des

tiges rigides et de donner des formes rigides

à des plantes souples et flexibles. On peut, on

doit simplifier les détails et les formes données

— 187 —

parallèles (fig. S). Du même point nous décri-

rons un arc de cercle qui déterminera les centres

des petites circonférences enveloppant les

fleurs. Une verticale passant au centre o, mar-

quera l’axe de la feuille médiane. Le triangle

a, b, c limitera les sommets des feuilles et don-

nera les axes des feuilles obliques.

Pour dessiner les fleurs nous procéderons

comme il a été dit, ci-dessus, pour la stylisation

de la fleur, fig. 2.

La peinture laisse au décorateur la facilité

de reproduire les détails des pétales, des éta-

mines, des échancrures de la feuille et de

ses nervures. L’emploi de la même plante en

mosaïque demandera une simplification de

formes en rapport avec la matière mise en œu-

vre. Il est évident que les petits cubes de

fig. 4

marbre utilisés par le mosaïste, ne permettent

pas les détails et qu’une recherche de l’effet et

du caractère de la plante par les masses s’im-

pose à la composition (fig. 4). On ne peut non

plus, dans la mosaïque ordinaire, dégrader les

tons. Chaque cube de marbre aura sa couleur

propre, mais la nervure des feuilles et le pistil

des fleurs pourront s’indiquer par une couleur

particulière.

On obtient aussi des dégradés fort jolis dan;

les mosaïques d’une certaine importance, en

employant des pierres de nuances diverses dans

un même ton. A distance, l’effet obtenu paraît

très satisfaisant.

Pour construire le motif fig. 4, on tracera

d’abord le cercle enveloppant les feuilles et qui

donnera les axes des fleurs, 1. 2. 3. Du point c

on tracera les obliques qui seront les axes des

feuilles. On supprimera les tiges des fleurs,

parce que leur construction avec la pierre cau-

serait de trop grandes difficultés, pour un motif

réduit, et que ce détail nuirait à l’effet général

au lieu de lui devenir avantageux.

Si l’on utilise le même élément floral pour le

vitrail (fig. 5), on dessinera d’abord les ban-

des limitant la largeur du champ à décorer,

puis on tracera les plombs.

Le vitrail permet un dessin aussi poussé que

celui de la peinture décorative, mais comme

ce motif doit être vu par transparence on évi-

tera les minuties que

ronge la lumière. Le vi-

trail demande une franche

opposition de tons et

l’emploi des couleurs

complémentaires.

Dans le sujet, fig. 5,

la coloration des fonds

sera différente pour les

fleurs et pour les feuilles,

et pour les deux bordu-

res verticales qui for-

ment l’encadrement.

La primevère appli-

quée au décor d’une boîte

à bijoux en métal repoussé permet une grande

liberté de composition. Nous donnons, dans le

sujet (fig. 6), des feuilles qui se recouvrent et

une fleur de profil. Un modelé plus ou moins

vigoureux réalisera l’effet attendu qu’on obtient

facilement dans ce genre de décor.

S’il s’agit d’une broderie, le dessin variera

selon le genre employé. Pour la broderie Ri-

chelieu (fig. 7), des formes trop maigres ne

donneraient pas un bon résultat. On pourra

donc exagérer l’ampleur des feuilles et des

fleurs et, pour celles-ci, supprimer les tiges. Un

jour complétera le décor et un effilé de largeur

convenable corrigera la sécheresse du bord.

Dans l’emploi décoratif de la plante il im-

porte d’avoir constamment égard au mouve-

ment qui est propre à l’espèce employée. Ce

serait une faute et un non-sens d’enrouler des

tiges rigides et de donner des formes rigides

à des plantes souples et flexibles. On peut, on

doit simplifier les détails et les formes données

— 187 —