On trouve, dans les parterres, la marguerite

jaune ou chrysanthème à couronne; la reine

marguerite ou aster de Chine.

Symbolisme : oracle, destin.

Dessiner la plante d’après nature (fig. 1).

Styliser la feuille en gardant les principales

échancrures et la fleur en régularisant la lon-

gueur et la largeur des pétales.

Fig. <2. — Composer une épingle en métal

ajouré ou en métal repoussé avec la fleur et le

bouton de la marguerite.

Fig. 3. — Composer un motif pour petit

panneau (peinture), couverture en cuir re-

poussé, etc.

Fig. 4. — Composer une bordure de vitrail.

On ménagera les feuilles vertes sur un fond

rouge et les fleurs blanches sur un fond jaune,

ou les feuilles, vert jaune, sur un fond bleu, et

les fleurs blanches sur un fond rouge.

Fig. 5. — Composer un cadre pour photo-

graphie. Décor, aquarelle et gouache, ou métal

repoussé. En ce dernier cas on évitera les

finesses et les maigres détails.

Lié composition? décorative

La plante et l’insecte.

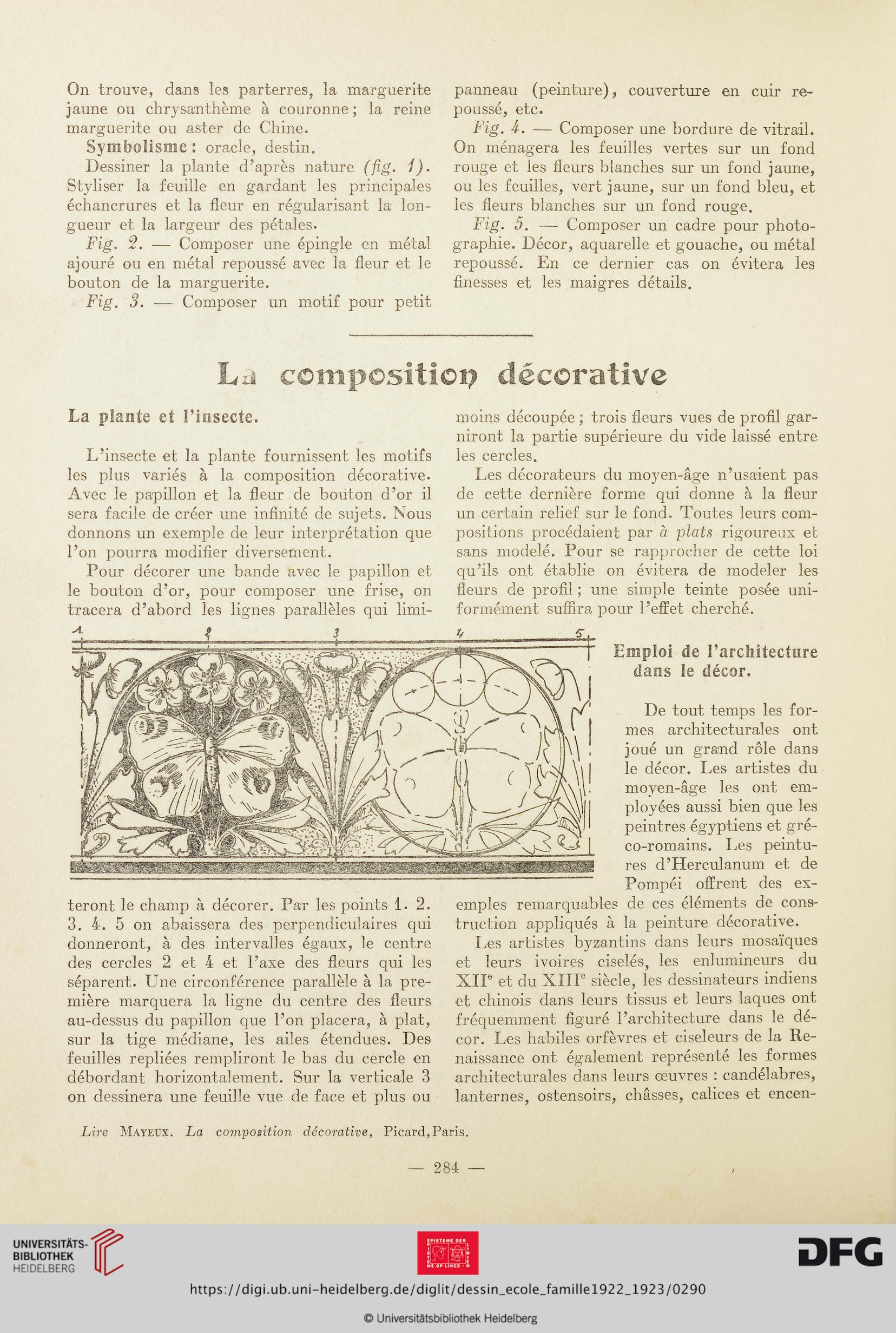

L’insecte et la plante fournissent les motifs

les plus variés à la composition décorative.

Avec le papillon et la fleur de bouton d’or il

sera facile de créer une infinité de sujets. Nous

donnons un exemple de leur interprétation que

l’on pourra modifier diversement.

Pour décorer une bande avec le papillon et

le bouton d’or, pour composer une frise, on

tracera d’abord les lignes parallèles qui limi-

moins découpée ; trois fleurs vues de profil gar-

niront la partie supérieure du vide laissé entre

les cercles.

Les décorateurs du moyen-âge n’usaient pas

de cette dernière forme qui donne à la fleur

un cei'tain relief sur le fond. Toutes leurs com-

positions procédaient par à plats rigoureux et

sans modelé. Pour se rapprocher de cette loi

qu’ils ont établie on évitera de modeler les

fleurs de profil ; une simple teinte posée uni-

formément suffira pour l’effet cherché.

Emploi de l’architecture

dans le décor.

De tout temps les for-

mes architecturales ont

joué un grand rôle dans

le décor. Les artistes du

moyen-âge les ont em-

ployées aussi bien que les

peintres égyptiens et gré-

co-romains. Les peintu-

res d’LIerculanum et de

Pompéi offrent des ex-

teront le champ à décorer. Par les points 1. 2.

3. 4. 5 on abaissera des perpendiculaires qui

donneront, à des intervalles égaux, le centre

des cercles 2 et 4 et l’axe des fleurs qui les

séparent. Une circonférence parallèle à la pre-

mière marquera la ligne du centre des fleurs

au-dessus du papillon que l’on placera, à plat,

sur la tige médiane, les ailes étendues. Des

feuilles repliées rempliront le bas du cercle en

débordant horizontalement. Sur la verticale 3

on dessinera une feuille vue de face et plus ou

emples remarquables de ces éléments de cons-

truction appliqués à la peinture décorative.

Les artistes byzantins dans leurs mosaïques

et leurs ivoires ciselés, les enlumineurs du

XTP et du XIIIe siècle, les dessinateurs indiens

et chinois dans leurs tissus et leurs laques ont

fréquemment figuré l’architecture dans le dé-

cor. Les habiles orfèvres et ciseleurs de la Re-

naissance ont également représenté les formes

architecturales dans leurs œuvres : candélabres,

lanternes, ostensoirs, châsses, calices et encen-

Lire Mayeux. La composition décorative, Picard,Paris.

— 284 —

jaune ou chrysanthème à couronne; la reine

marguerite ou aster de Chine.

Symbolisme : oracle, destin.

Dessiner la plante d’après nature (fig. 1).

Styliser la feuille en gardant les principales

échancrures et la fleur en régularisant la lon-

gueur et la largeur des pétales.

Fig. <2. — Composer une épingle en métal

ajouré ou en métal repoussé avec la fleur et le

bouton de la marguerite.

Fig. 3. — Composer un motif pour petit

panneau (peinture), couverture en cuir re-

poussé, etc.

Fig. 4. — Composer une bordure de vitrail.

On ménagera les feuilles vertes sur un fond

rouge et les fleurs blanches sur un fond jaune,

ou les feuilles, vert jaune, sur un fond bleu, et

les fleurs blanches sur un fond rouge.

Fig. 5. — Composer un cadre pour photo-

graphie. Décor, aquarelle et gouache, ou métal

repoussé. En ce dernier cas on évitera les

finesses et les maigres détails.

Lié composition? décorative

La plante et l’insecte.

L’insecte et la plante fournissent les motifs

les plus variés à la composition décorative.

Avec le papillon et la fleur de bouton d’or il

sera facile de créer une infinité de sujets. Nous

donnons un exemple de leur interprétation que

l’on pourra modifier diversement.

Pour décorer une bande avec le papillon et

le bouton d’or, pour composer une frise, on

tracera d’abord les lignes parallèles qui limi-

moins découpée ; trois fleurs vues de profil gar-

niront la partie supérieure du vide laissé entre

les cercles.

Les décorateurs du moyen-âge n’usaient pas

de cette dernière forme qui donne à la fleur

un cei'tain relief sur le fond. Toutes leurs com-

positions procédaient par à plats rigoureux et

sans modelé. Pour se rapprocher de cette loi

qu’ils ont établie on évitera de modeler les

fleurs de profil ; une simple teinte posée uni-

formément suffira pour l’effet cherché.

Emploi de l’architecture

dans le décor.

De tout temps les for-

mes architecturales ont

joué un grand rôle dans

le décor. Les artistes du

moyen-âge les ont em-

ployées aussi bien que les

peintres égyptiens et gré-

co-romains. Les peintu-

res d’LIerculanum et de

Pompéi offrent des ex-

teront le champ à décorer. Par les points 1. 2.

3. 4. 5 on abaissera des perpendiculaires qui

donneront, à des intervalles égaux, le centre

des cercles 2 et 4 et l’axe des fleurs qui les

séparent. Une circonférence parallèle à la pre-

mière marquera la ligne du centre des fleurs

au-dessus du papillon que l’on placera, à plat,

sur la tige médiane, les ailes étendues. Des

feuilles repliées rempliront le bas du cercle en

débordant horizontalement. Sur la verticale 3

on dessinera une feuille vue de face et plus ou

emples remarquables de ces éléments de cons-

truction appliqués à la peinture décorative.

Les artistes byzantins dans leurs mosaïques

et leurs ivoires ciselés, les enlumineurs du

XTP et du XIIIe siècle, les dessinateurs indiens

et chinois dans leurs tissus et leurs laques ont

fréquemment figuré l’architecture dans le dé-

cor. Les habiles orfèvres et ciseleurs de la Re-

naissance ont également représenté les formes

architecturales dans leurs œuvres : candélabres,

lanternes, ostensoirs, châsses, calices et encen-

Lire Mayeux. La composition décorative, Picard,Paris.

— 284 —