Vom einheitlichen Ziel der Kunst.

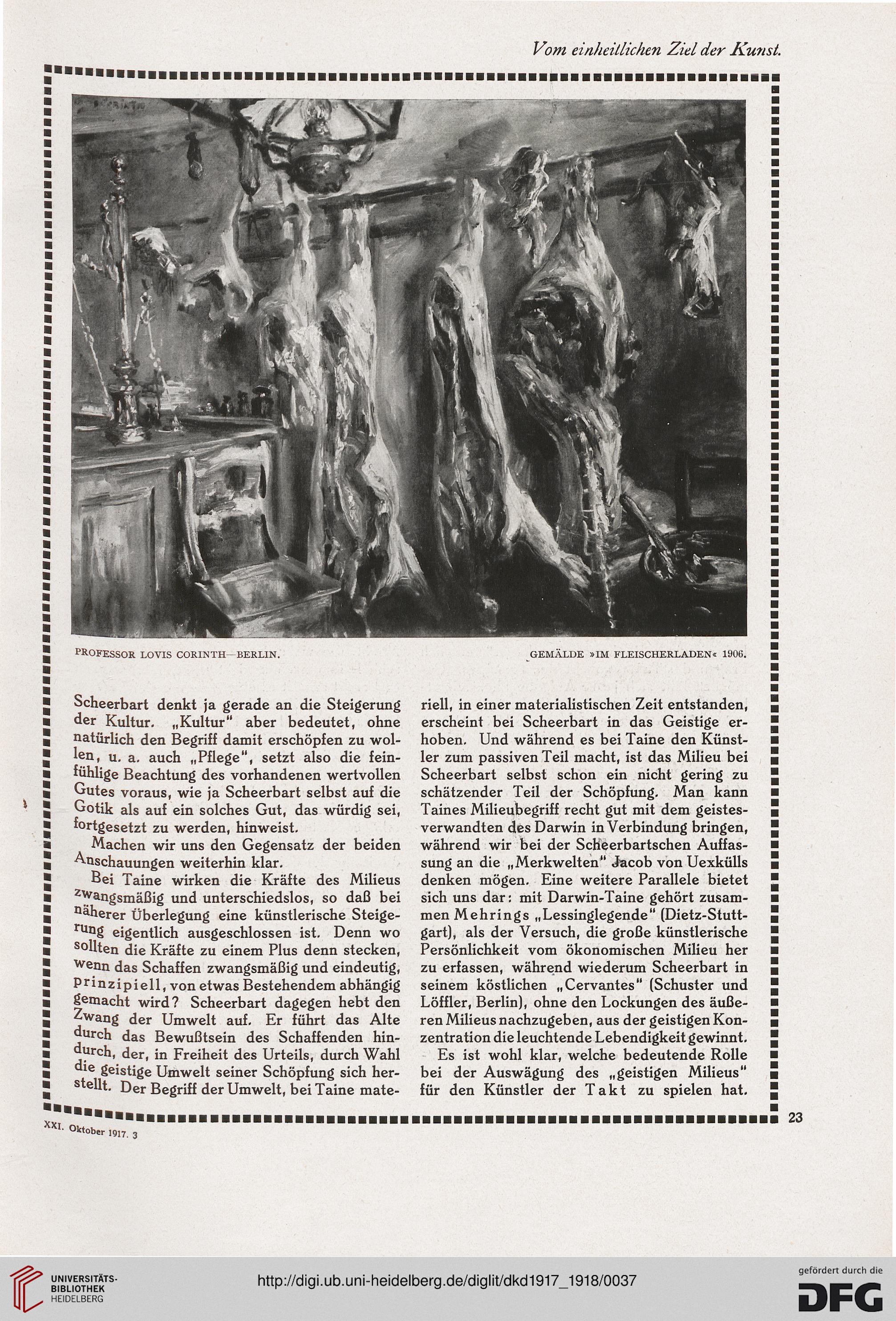

PROFESSOR LOVIS CORINTH - BERLIN.

GEMÄLDE »IM FLEISCHERLADEN« 1906.

Scheerbart denkt ja gerade an die Steigerung

der Kultur. „Kultur" aber bedeutet, ohne

natürlich den Begriff damit erschöpfen zu wol-

len, u. a. auch „Pflege", setzt also die fein-

fühlige Beachtung des vorhandenen wertvollen

Gutes voraus, wie ja Scheerbart selbst auf die

Gotik als auf ein solches Gut, das würdig sei,

fortgesetzt zu werden, hinweist.

Machen wir uns den Gegensatz der beiden

Anschauungen weiterhin klar.

Bei Taine wirken die Kräfte des Milieus

zWangsmäßig und unterschiedslos, so daß bei

°äherer Überlegung eine künstlerische Steige-

rung eigentlich ausgeschlossen ist. Denn wo

sollten die Kräfte zu einem Plus denn stecken,

wenn das Schaffen zwangsmäßig und eindeutig,

Prinzipiell, von etwas Bestehendem abhängig

gemacht wird? Scheerbart dagegen hebt den

Zwang der Umwelt auf. Er führt das Alte

durch das Bewußtsein des Schaffenden hin-

durch, der, in Freiheit des Urteils, durch Wahl

aie geistige Umwelt seiner Schöpfung sich her-

stellt. Der Begriff der Umwelt, bei Taine mate-

riell, in einer materialistischen Zeit entstanden,

erscheint bei Scheerbart in das Geistige er-

hoben. Und während es bei Taine den Künst-

ler zum passiven Teil macht, ist das Milieu bei

Scheerbart selbst schon ein nicht gering zu

schätzender Teil der Schöpfung. Man kann

Taines Milieubegriff recht gut mit dem geistes-

verwandten des Darwin in Verbindung bringen,

während wir bei der Sch'eerbartschen Auffas-

sung an die „Merkwelten" Jacob von Uexkülls

denken mögen. Eine weitere Parallele bietet

sich uns dar: mit Darwin-Taine gehört zusam-

men Mehrings „Lessinglegende" (Dietz-Stutt-

gart), als der Versuch, die große künstlerische

Persönlichkeit vom ökonomischen Milieu her

zu erfassen, während wiederum Scheerbart in

seinem köstlichen „Cervantes" (Schuster und

Löffler, Berlin), ohne den Lockungen des äuße-

ren Milieus nachzugeben, aus der geistigen Kon-

zentration die leuchtende Lebendigkeit gewinnt.

Es ist wohl klar, welche bedeutende Rolle

bei der Auswägung des „geistigen Milieus"

für den Künstler der Takt zu spielen hat.

XXI.

Oktobi

•» 1917. 3

PROFESSOR LOVIS CORINTH - BERLIN.

GEMÄLDE »IM FLEISCHERLADEN« 1906.

Scheerbart denkt ja gerade an die Steigerung

der Kultur. „Kultur" aber bedeutet, ohne

natürlich den Begriff damit erschöpfen zu wol-

len, u. a. auch „Pflege", setzt also die fein-

fühlige Beachtung des vorhandenen wertvollen

Gutes voraus, wie ja Scheerbart selbst auf die

Gotik als auf ein solches Gut, das würdig sei,

fortgesetzt zu werden, hinweist.

Machen wir uns den Gegensatz der beiden

Anschauungen weiterhin klar.

Bei Taine wirken die Kräfte des Milieus

zWangsmäßig und unterschiedslos, so daß bei

°äherer Überlegung eine künstlerische Steige-

rung eigentlich ausgeschlossen ist. Denn wo

sollten die Kräfte zu einem Plus denn stecken,

wenn das Schaffen zwangsmäßig und eindeutig,

Prinzipiell, von etwas Bestehendem abhängig

gemacht wird? Scheerbart dagegen hebt den

Zwang der Umwelt auf. Er führt das Alte

durch das Bewußtsein des Schaffenden hin-

durch, der, in Freiheit des Urteils, durch Wahl

aie geistige Umwelt seiner Schöpfung sich her-

stellt. Der Begriff der Umwelt, bei Taine mate-

riell, in einer materialistischen Zeit entstanden,

erscheint bei Scheerbart in das Geistige er-

hoben. Und während es bei Taine den Künst-

ler zum passiven Teil macht, ist das Milieu bei

Scheerbart selbst schon ein nicht gering zu

schätzender Teil der Schöpfung. Man kann

Taines Milieubegriff recht gut mit dem geistes-

verwandten des Darwin in Verbindung bringen,

während wir bei der Sch'eerbartschen Auffas-

sung an die „Merkwelten" Jacob von Uexkülls

denken mögen. Eine weitere Parallele bietet

sich uns dar: mit Darwin-Taine gehört zusam-

men Mehrings „Lessinglegende" (Dietz-Stutt-

gart), als der Versuch, die große künstlerische

Persönlichkeit vom ökonomischen Milieu her

zu erfassen, während wiederum Scheerbart in

seinem köstlichen „Cervantes" (Schuster und

Löffler, Berlin), ohne den Lockungen des äuße-

ren Milieus nachzugeben, aus der geistigen Kon-

zentration die leuchtende Lebendigkeit gewinnt.

Es ist wohl klar, welche bedeutende Rolle

bei der Auswägung des „geistigen Milieus"

für den Künstler der Takt zu spielen hat.

XXI.

Oktobi

•» 1917. 3