Eigenart und Eigenheit.

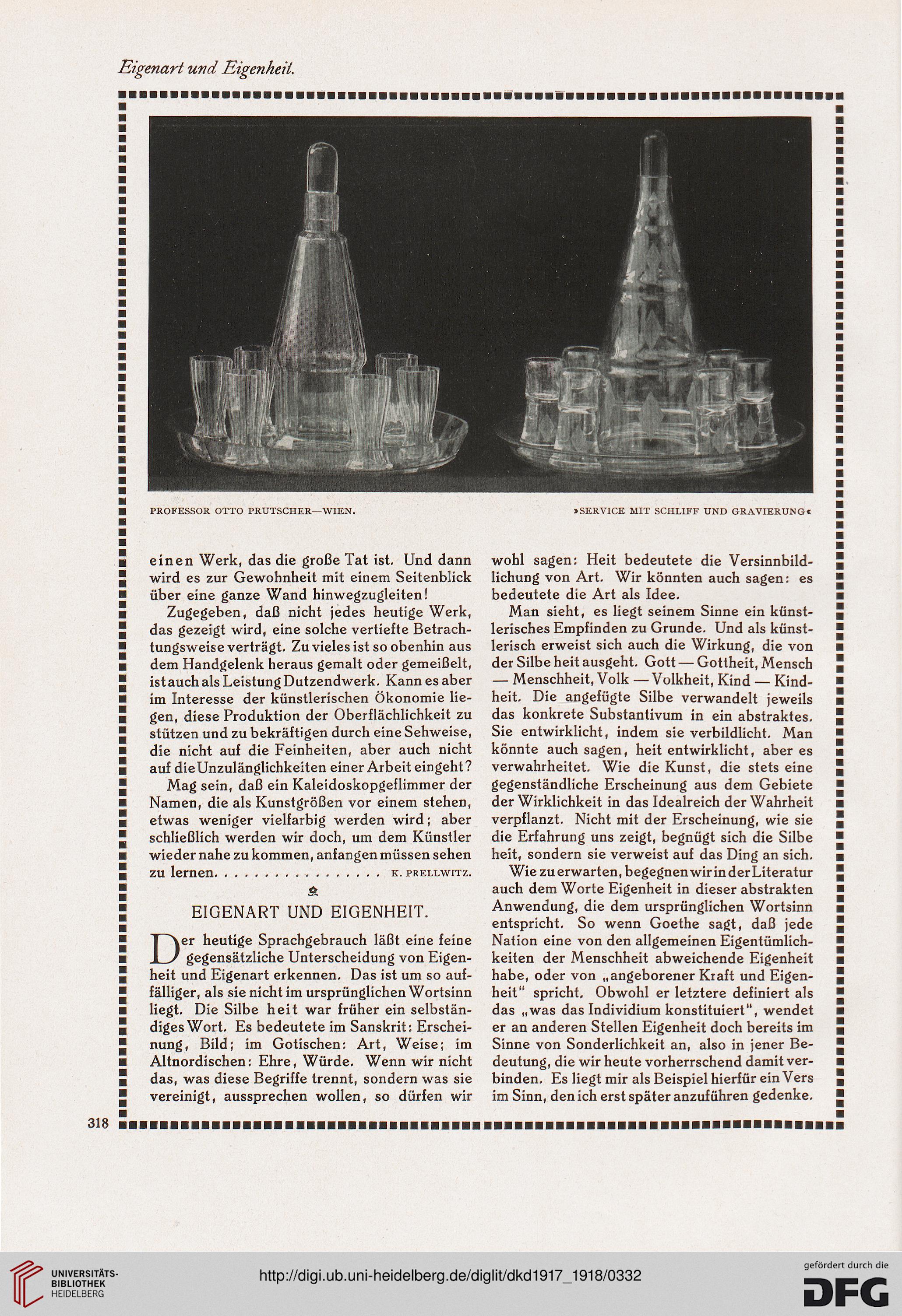

professor otto prutscher—wien.

»service mit schliff UND GRAVIERUNGc

einen Werk, das die große Tat ist. Und dann

wird es zur Gewohnheit mit einem Seitenblick

über eine ganze Wand hinwegzugleiten!

Zugegeben, daß nicht jedes heutige Werk,

das gezeigt wird, eine solche vertiefte Betrach-

tungsweiseverträgt. Zu vieles ist so obenhin aus

dem Handgelenk heraus gemalt oder gemeißelt,

istauch als Leistung Dutzendwerk. Kann es aber

im Interesse der künstlerischen Ökonomie lie-

gen, diese Produktion der Oberflächlichkeit zu

stützen und zu bekräftigen durch eine Sehweise,

die nicht auf die Feinheiten, aber auch nicht

auf die Unzulänglichkeiten einer Arbeit eingeht?

Mag sein, daß ein Kaleidoskopgeflimmer der

Namen, die als Kunst großen vor einem stehen,

etwas weniger vielfarbig werden wird; aber

schließlich werden wir doch, um dem Künstler

wieder nahe zu kommen, anfangen müssen sehen

zu lernen.................k. prellwitz.

£

EIGENART UND EIGENHEIT.

Der heutige Sprachgebrauch läßt eine feine

gegensätzliche Unterscheidung von Eigen-

heit und Eigenart erkennen. Das ist um so auf-

fälliger, als sie nicht im ursprünglichen Wortsinn

liegt. Die Silbe heit war früher ein selbstän-

diges Wort. Es bedeutete im Sanskrit: Erschei-

nung, Bild; im Gotischen: Art, Weise; im

Altnordischen: Ehre, Würde. Wenn wir nicht

das, was diese Begriffe trennt, sondern was sie

vereinigt, aussprechen wollen, so dürfen wir

wohl sagen: Heit bedeutete die Versinnbild-

lichung von Art. Wir könnten auch sagen: es

bedeutete die Art als Idee.

Man sieht, es liegt seinem Sinne ein künst-

lerisches Empfinden zu Grunde. Und als künst-

lerisch erweist sich auch die Wirkung, die von

der Silbe heit ausgeht. Gott — Gottheit, Mensch

— Menschheit, Volk — Volkheit, Kind — Kind-

heit. Die angefügte Silbe verwandelt jeweils

das konkrete Substantivum in ein abstraktes.

Sie entwirklicht, indem sie verbildlicht. Man

könnte auch sagen, heit entwirklicht, aber es

verwahrheitet. Wie die Kunst, die stets eine

gegenständliche Erscheinung aus dem Gebiete

der Wirklichkeit in das Idealreich der Wahrheit

verpflanzt. Nicht mit der Erscheinung, wie sie

die Erfahrung uns zeigt, begnügt sich die Silbe

heit, sondern sie verweist auf das Ding an sich.

Wie zu erwarten, begegnen wir in der Literatur

auch dem Worte Eigenheit in dieser abstrakten

Anwendung, die dem ursprünglichen Wortsinn

entspricht. So wenn Goethe sagt, daß jede

Nation eine von den allgemeinen Eigentümlich-

keiten der Menschheit abweichende Eigenheit

habe, oder von „angeborener Kraft und Eigen-

heit" spricht. Obwohl er letztere definiert als

das „was das Individium konstituiert", wendet

er an anderen Stellen Eigenheit doch bereits im

Sinne von Sonderlichkeit an, also in jener Be-

deutung, die wir heute vorherrschend damit ver-

binden. Es liegt mir als Beispiel hierfür ein Vers

im Sinn, den ich erst später anzuführen gedenke.

professor otto prutscher—wien.

»service mit schliff UND GRAVIERUNGc

einen Werk, das die große Tat ist. Und dann

wird es zur Gewohnheit mit einem Seitenblick

über eine ganze Wand hinwegzugleiten!

Zugegeben, daß nicht jedes heutige Werk,

das gezeigt wird, eine solche vertiefte Betrach-

tungsweiseverträgt. Zu vieles ist so obenhin aus

dem Handgelenk heraus gemalt oder gemeißelt,

istauch als Leistung Dutzendwerk. Kann es aber

im Interesse der künstlerischen Ökonomie lie-

gen, diese Produktion der Oberflächlichkeit zu

stützen und zu bekräftigen durch eine Sehweise,

die nicht auf die Feinheiten, aber auch nicht

auf die Unzulänglichkeiten einer Arbeit eingeht?

Mag sein, daß ein Kaleidoskopgeflimmer der

Namen, die als Kunst großen vor einem stehen,

etwas weniger vielfarbig werden wird; aber

schließlich werden wir doch, um dem Künstler

wieder nahe zu kommen, anfangen müssen sehen

zu lernen.................k. prellwitz.

£

EIGENART UND EIGENHEIT.

Der heutige Sprachgebrauch läßt eine feine

gegensätzliche Unterscheidung von Eigen-

heit und Eigenart erkennen. Das ist um so auf-

fälliger, als sie nicht im ursprünglichen Wortsinn

liegt. Die Silbe heit war früher ein selbstän-

diges Wort. Es bedeutete im Sanskrit: Erschei-

nung, Bild; im Gotischen: Art, Weise; im

Altnordischen: Ehre, Würde. Wenn wir nicht

das, was diese Begriffe trennt, sondern was sie

vereinigt, aussprechen wollen, so dürfen wir

wohl sagen: Heit bedeutete die Versinnbild-

lichung von Art. Wir könnten auch sagen: es

bedeutete die Art als Idee.

Man sieht, es liegt seinem Sinne ein künst-

lerisches Empfinden zu Grunde. Und als künst-

lerisch erweist sich auch die Wirkung, die von

der Silbe heit ausgeht. Gott — Gottheit, Mensch

— Menschheit, Volk — Volkheit, Kind — Kind-

heit. Die angefügte Silbe verwandelt jeweils

das konkrete Substantivum in ein abstraktes.

Sie entwirklicht, indem sie verbildlicht. Man

könnte auch sagen, heit entwirklicht, aber es

verwahrheitet. Wie die Kunst, die stets eine

gegenständliche Erscheinung aus dem Gebiete

der Wirklichkeit in das Idealreich der Wahrheit

verpflanzt. Nicht mit der Erscheinung, wie sie

die Erfahrung uns zeigt, begnügt sich die Silbe

heit, sondern sie verweist auf das Ding an sich.

Wie zu erwarten, begegnen wir in der Literatur

auch dem Worte Eigenheit in dieser abstrakten

Anwendung, die dem ursprünglichen Wortsinn

entspricht. So wenn Goethe sagt, daß jede

Nation eine von den allgemeinen Eigentümlich-

keiten der Menschheit abweichende Eigenheit

habe, oder von „angeborener Kraft und Eigen-

heit" spricht. Obwohl er letztere definiert als

das „was das Individium konstituiert", wendet

er an anderen Stellen Eigenheit doch bereits im

Sinne von Sonderlichkeit an, also in jener Be-

deutung, die wir heute vorherrschend damit ver-

binden. Es liegt mir als Beispiel hierfür ein Vers

im Sinn, den ich erst später anzuführen gedenke.