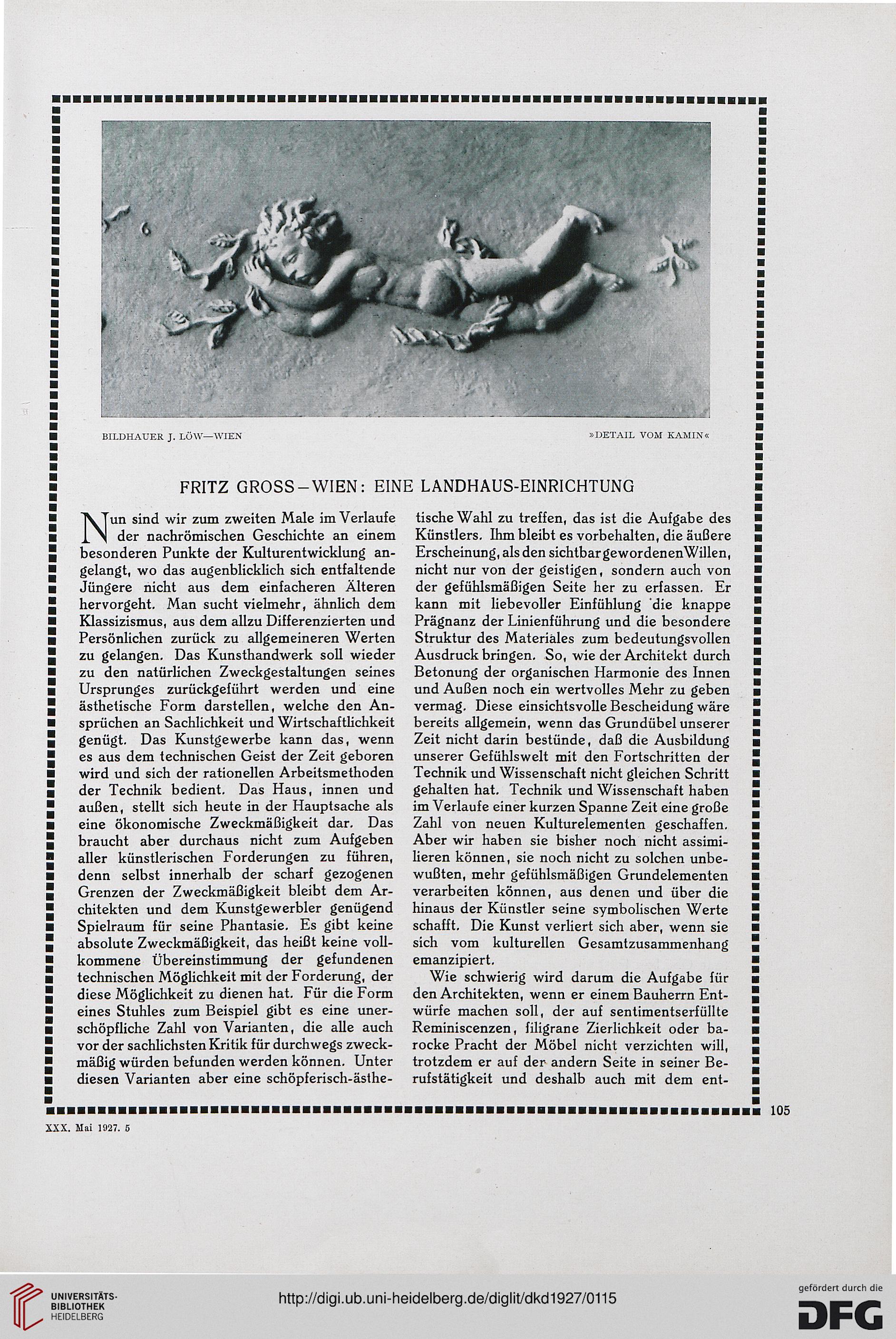

BILDHAUER J. LOW—WIEN

»DETAIL VOM KAMIN«

FRITZ GROSS-WIEN: EINE LANDHAUS-EINRICHTUNG

Nun sind wir zum zweiten Male im Verlaufe

der nachrömischen Geschichte an einem

besonderen Punkte der Kulturentwicklung an-

gelangt, wo das augenblicklich sich entfaltende

Jüngere nicht aus dem einfacheren Älteren

hervorgeht. Man sucht vielmehr, ähnlich dem

Klassizismus, aus dem allzu Differenzierten und

Persönlichen zurück zu allgemeineren Werten

zu gelangen. Das Kunsthandwerk soll wieder

zu den natürlichen Zweckgestaltungen seines

Ursprunges zurückgeführt werden und eine

ästhetische Form darstellen, welche den An-

sprüchen an Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit

genügt. Das Kunstgewerbe kann das, wenn

es aus dem technischen Geist der Zeit geboren

wird und sich der rationellen Arbeitsmethoden

der Technik bedient. Das Haus, innen und

außen, stellt sich heute in der Hauptsache als

eine ökonomische Zweckmäßigkeit dar. Das

braucht aber durchaus nicht zum Aufgeben

aller künstlerischen Forderungen zu führen,

denn selbst innerhalb der scharf gezogenen

Grenzen der Zweckmäßigkeit bleibt dem Ar-

chitekten und dem Kunstgewerbler genügend

Spielraum für seine Phantasie. Es gibt keine

absolute Zweckmäßigkeit, das heißt keine voll-

kommene Übereinstimmung der gefundenen

technischen Möglichkeit mit der Forderung, der

diese Möglichkeit zu dienen hat. Für die Form

eines Stuhles zum Beispiel gibt es eine uner-

schöpfliche Zahl von Varianten, die alle auch

vor der sachlichsten Kritik für durchwegs zweck-

mäßig würden befunden werden können. Unter

diesen Varianten aber eine schöpferisch-ästhe-

tische Wahl zu treffen, das ist die Aufgabe des

Künstlers. Ihm bleibt es vorbehalten, die äußere

Erscheinung, als den sichtbargewordenenWillen,

nicht nur von der geistigen, sondern auch von

der gefühlsmäßigen Seite her zu erfassen. Er

kann mit liebevoller Einfühlung die knappe

Prägnanz der Linienführung und die besondere

Struktur des Materiäles zum bedeutungsvollen

Ausdruck bringen. So, wie der Architekt durch

Betonung der organischen Harmonie des Innen

und Außen noch ein wertvolles Mehr zu geben

vermag. Diese einsichtsvolle Bescheidung wäre

bereits allgemein, wenn das Grundübel unserer

Zeit nicht darin bestünde, daß die Ausbildung

unserer Gefühlswelt mit den Fortschritten der

Technik und Wissenschaft nicht gleichen Schritt

gehalten hat. Technik und Wissenschaft haben

im Verlaufe einer kurzen Spanne Zeit eine große

Zahl von neuen Kulturelementen geschaffen.

Aber wir haben sie bisher noch nicht assimi-

lieren können, sie noch nicht zu solchen unbe-

wußten, mehr gefühlsmäßigen Grundelementen

verarbeiten können, aus denen und über die

hinaus der Künstler seine symbolischen Werte

schafft. Die Kunst verliert sich aber, wenn sie

sich vom kulturellen Gesamtzusammenhang

emanzipiert.

Wie schwierig wird darum die Aufgabe für

den Architekten, wenn er einem Bauherrn Ent-

würfe machen soll, der auf sentimentserfüllte

Reminiscenzen, filigrane Zierlichkeit oder ba-

rocke Pracht der Möbel nicht verzichten will,

trotzdem er auf der andern Seite in seiner Be-

rufstätigkeit und deshalb auch mit dem ent-

XXX. Mai 1927. 5

»DETAIL VOM KAMIN«

FRITZ GROSS-WIEN: EINE LANDHAUS-EINRICHTUNG

Nun sind wir zum zweiten Male im Verlaufe

der nachrömischen Geschichte an einem

besonderen Punkte der Kulturentwicklung an-

gelangt, wo das augenblicklich sich entfaltende

Jüngere nicht aus dem einfacheren Älteren

hervorgeht. Man sucht vielmehr, ähnlich dem

Klassizismus, aus dem allzu Differenzierten und

Persönlichen zurück zu allgemeineren Werten

zu gelangen. Das Kunsthandwerk soll wieder

zu den natürlichen Zweckgestaltungen seines

Ursprunges zurückgeführt werden und eine

ästhetische Form darstellen, welche den An-

sprüchen an Sachlichkeit und Wirtschaftlichkeit

genügt. Das Kunstgewerbe kann das, wenn

es aus dem technischen Geist der Zeit geboren

wird und sich der rationellen Arbeitsmethoden

der Technik bedient. Das Haus, innen und

außen, stellt sich heute in der Hauptsache als

eine ökonomische Zweckmäßigkeit dar. Das

braucht aber durchaus nicht zum Aufgeben

aller künstlerischen Forderungen zu führen,

denn selbst innerhalb der scharf gezogenen

Grenzen der Zweckmäßigkeit bleibt dem Ar-

chitekten und dem Kunstgewerbler genügend

Spielraum für seine Phantasie. Es gibt keine

absolute Zweckmäßigkeit, das heißt keine voll-

kommene Übereinstimmung der gefundenen

technischen Möglichkeit mit der Forderung, der

diese Möglichkeit zu dienen hat. Für die Form

eines Stuhles zum Beispiel gibt es eine uner-

schöpfliche Zahl von Varianten, die alle auch

vor der sachlichsten Kritik für durchwegs zweck-

mäßig würden befunden werden können. Unter

diesen Varianten aber eine schöpferisch-ästhe-

tische Wahl zu treffen, das ist die Aufgabe des

Künstlers. Ihm bleibt es vorbehalten, die äußere

Erscheinung, als den sichtbargewordenenWillen,

nicht nur von der geistigen, sondern auch von

der gefühlsmäßigen Seite her zu erfassen. Er

kann mit liebevoller Einfühlung die knappe

Prägnanz der Linienführung und die besondere

Struktur des Materiäles zum bedeutungsvollen

Ausdruck bringen. So, wie der Architekt durch

Betonung der organischen Harmonie des Innen

und Außen noch ein wertvolles Mehr zu geben

vermag. Diese einsichtsvolle Bescheidung wäre

bereits allgemein, wenn das Grundübel unserer

Zeit nicht darin bestünde, daß die Ausbildung

unserer Gefühlswelt mit den Fortschritten der

Technik und Wissenschaft nicht gleichen Schritt

gehalten hat. Technik und Wissenschaft haben

im Verlaufe einer kurzen Spanne Zeit eine große

Zahl von neuen Kulturelementen geschaffen.

Aber wir haben sie bisher noch nicht assimi-

lieren können, sie noch nicht zu solchen unbe-

wußten, mehr gefühlsmäßigen Grundelementen

verarbeiten können, aus denen und über die

hinaus der Künstler seine symbolischen Werte

schafft. Die Kunst verliert sich aber, wenn sie

sich vom kulturellen Gesamtzusammenhang

emanzipiert.

Wie schwierig wird darum die Aufgabe für

den Architekten, wenn er einem Bauherrn Ent-

würfe machen soll, der auf sentimentserfüllte

Reminiscenzen, filigrane Zierlichkeit oder ba-

rocke Pracht der Möbel nicht verzichten will,

trotzdem er auf der andern Seite in seiner Be-

rufstätigkeit und deshalb auch mit dem ent-

XXX. Mai 1927. 5