Das deutsche Kunstgewerbe in Monza

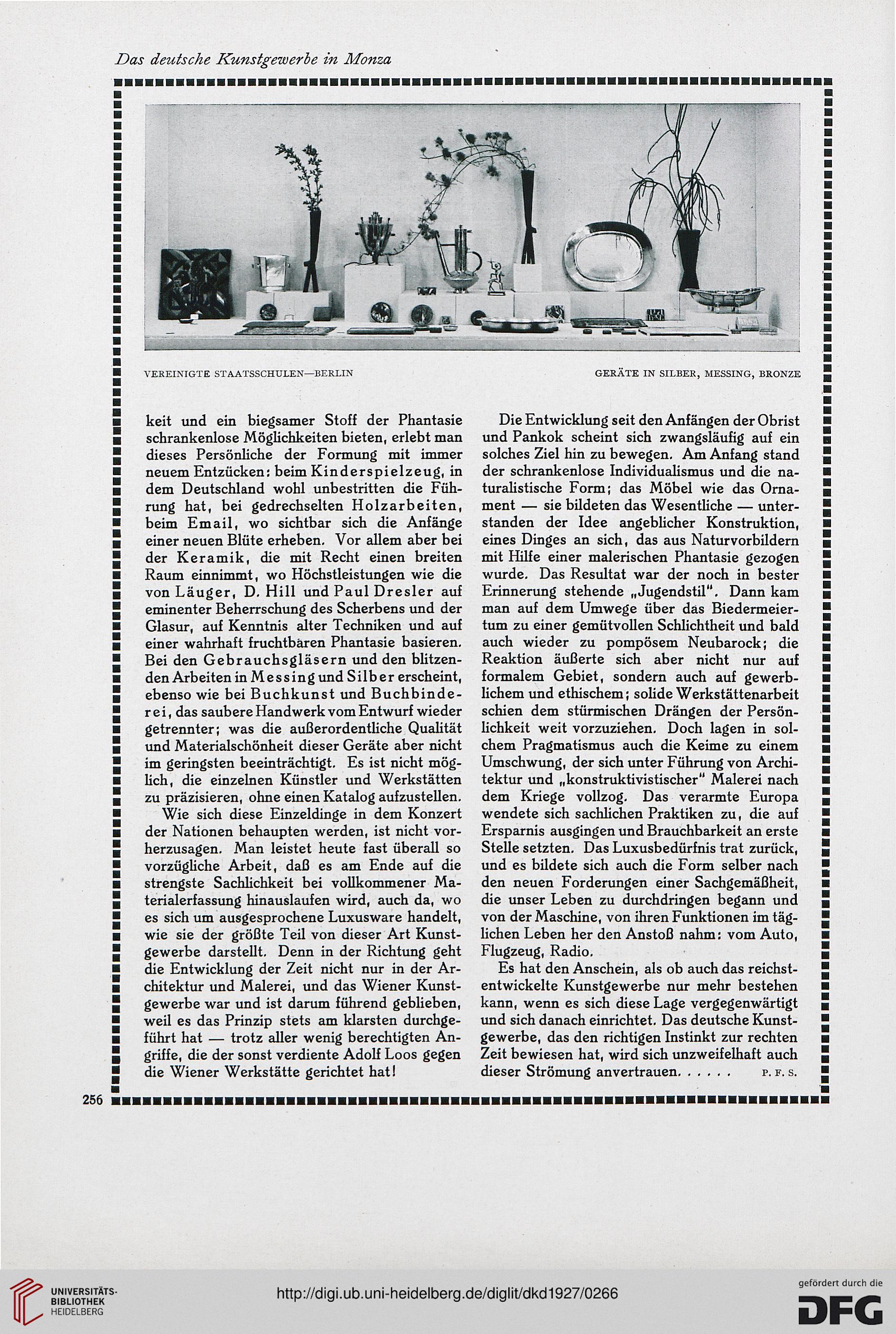

VEREINIGTE STAATSSCHULEN—BERLIN

GERATE IN SILBER, MESSING, BRONZE

keit und ein biegsamer Stoff der Phantasie

schrankenlose Möglichkeiten bieten, erlebt man

dieses Persönliche der Formung mit immer

neuem Entzücken: beim Kinderspielzeug, in

dem Deutschland wohl unbestritten die Füh-

rung hat, bei gedrechselten Holzarbeiten,

beim Email, wo sichtbar sich die Anfänge

einer neuen Blüte erheben. Vor allem aber bei

der Keramik, die mit Recht einen breiten

Raum einnimmt, wo Höchstleistungen wie die

von Läuger, D. Hill und Paul Dresler auf

eminenter Beherrschung des Scherbens und der

Glasur, auf Kenntnis alter Techniken und auf

einer wahrhaft fruchtbaren Phantasie basieren.

Bei den Gebrauchsgläsern und den blitzen-

den Arbeiten in Messing und Silber erscheint,

ebenso wie bei Buchkunst und Buchbinde-

rei, das saubere Handwerk vom Entwurf wieder

getrennter; was die außerordentliche Qualität

und Materialschönheit dieser Geräte aber nicht

im geringsten beeinträchtigt. Es ist nicht mög-

lich, die einzelnen Künstler und Werkstätten

zu präzisieren, ohne einen Katalog aufzustellen.

Wie sich diese Einzeldinge in dem Konzert

der Nationen behaupten werden, ist nicht vor-

herzusagen. Man leistet heute fast überall so

vorzügliche Arbeit, daß es am Ende auf die

strengste Sachlichkeit bei vollkommener Ma-

terialerfassung hinauslaufen wird, auch da, wo

es sich um ausgesprochene Luxusware handelt,

wie sie der größte Teil von dieser Art Kunst-

gewerbe darstellt. Denn in der Richtung geht

die Entwicklung der Zeit nicht nur in der Ar-

chitektur und Malerei, und das Wiener Kunst-

gewerbe war und ist darum führend geblieben,

weil es das Prinzip stets am klarsten durchge-

führt hat — trotz aller wenig berechtigten An-

griffe, die der sonst verdiente Adolf Loos gegen

die Wiener Werkstätte gerichtet hat!

Die Entwicklung seit den Anfängen der Obrist

und Pankok scheint sich zwangsläufig auf ein

solches Ziel hin zu bewegen. Am Anfang stand

der schrankenlose Individualismus und die na-

turalistische Form; das Möbel wie das Orna-

ment — sie bildeten das Wesentliche — unter-

standen der Idee angeblicher Konstruktion,

eines Dinges an sich, das aus Naturvorbildern

mit Hilfe einer malerischen Phantasie gezogen

wurde. Das Resultat war der noch in bester

Erinnerung stehende „Jugendstil". Dann kam

man auf dem Umwege über das Biedermeier-

tum zu einer gemütvollen Schlichtheit und bald

auch wieder zu pompösem Neubarock; die

Reaktion äußerte sich aber nicht nur auf

formalem Gebiet, sondern auch auf gewerb-

lichem und ethischem; solide Werkstättenarbeit

schien dem stürmischen Drängen der Persön-

lichkeit weit vorzuziehen. Doch lagen in sol-

chem Pragmatismus auch die Keime zu einem

Umschwung, der sich unter Führung von Archi-

tektur und „konstruktivistischer" Malerei nach

dem Kriege vollzog. Das verarmte Europa

wendete sich sachlichen Praktiken zu, die auf

Ersparnis ausgingen und Brauchbarkeit an erste

Stelle setzten. Das Luxusbedürfnis trat zurück,

und es bildete sich auch die Form selber nach

den neuen Forderungen einer Sachgemäßheit,

die unser Leben zu durchdringen begann und

von der Maschine, von ihren Funktionen im täg-

lichen Leben her den Anstoß nahm: vom Auto,

Flugzeug, Radio.

Es hat den Anschein, als ob auch das reichst-

entwickelte Kunstgewerbe nur mehr bestehen

kann, wenn es sich diese Lage vergegenwärtigt

und sich danach einrichtet. Das deutsche Kunst-

gewerbe, das den richtigen Instinkt zur rechten

Zeit bewiesen hat, wird sich unzweifelhaft auch

dieser Strömung anvertrauen...... p. f. s.

VEREINIGTE STAATSSCHULEN—BERLIN

GERATE IN SILBER, MESSING, BRONZE

keit und ein biegsamer Stoff der Phantasie

schrankenlose Möglichkeiten bieten, erlebt man

dieses Persönliche der Formung mit immer

neuem Entzücken: beim Kinderspielzeug, in

dem Deutschland wohl unbestritten die Füh-

rung hat, bei gedrechselten Holzarbeiten,

beim Email, wo sichtbar sich die Anfänge

einer neuen Blüte erheben. Vor allem aber bei

der Keramik, die mit Recht einen breiten

Raum einnimmt, wo Höchstleistungen wie die

von Läuger, D. Hill und Paul Dresler auf

eminenter Beherrschung des Scherbens und der

Glasur, auf Kenntnis alter Techniken und auf

einer wahrhaft fruchtbaren Phantasie basieren.

Bei den Gebrauchsgläsern und den blitzen-

den Arbeiten in Messing und Silber erscheint,

ebenso wie bei Buchkunst und Buchbinde-

rei, das saubere Handwerk vom Entwurf wieder

getrennter; was die außerordentliche Qualität

und Materialschönheit dieser Geräte aber nicht

im geringsten beeinträchtigt. Es ist nicht mög-

lich, die einzelnen Künstler und Werkstätten

zu präzisieren, ohne einen Katalog aufzustellen.

Wie sich diese Einzeldinge in dem Konzert

der Nationen behaupten werden, ist nicht vor-

herzusagen. Man leistet heute fast überall so

vorzügliche Arbeit, daß es am Ende auf die

strengste Sachlichkeit bei vollkommener Ma-

terialerfassung hinauslaufen wird, auch da, wo

es sich um ausgesprochene Luxusware handelt,

wie sie der größte Teil von dieser Art Kunst-

gewerbe darstellt. Denn in der Richtung geht

die Entwicklung der Zeit nicht nur in der Ar-

chitektur und Malerei, und das Wiener Kunst-

gewerbe war und ist darum führend geblieben,

weil es das Prinzip stets am klarsten durchge-

führt hat — trotz aller wenig berechtigten An-

griffe, die der sonst verdiente Adolf Loos gegen

die Wiener Werkstätte gerichtet hat!

Die Entwicklung seit den Anfängen der Obrist

und Pankok scheint sich zwangsläufig auf ein

solches Ziel hin zu bewegen. Am Anfang stand

der schrankenlose Individualismus und die na-

turalistische Form; das Möbel wie das Orna-

ment — sie bildeten das Wesentliche — unter-

standen der Idee angeblicher Konstruktion,

eines Dinges an sich, das aus Naturvorbildern

mit Hilfe einer malerischen Phantasie gezogen

wurde. Das Resultat war der noch in bester

Erinnerung stehende „Jugendstil". Dann kam

man auf dem Umwege über das Biedermeier-

tum zu einer gemütvollen Schlichtheit und bald

auch wieder zu pompösem Neubarock; die

Reaktion äußerte sich aber nicht nur auf

formalem Gebiet, sondern auch auf gewerb-

lichem und ethischem; solide Werkstättenarbeit

schien dem stürmischen Drängen der Persön-

lichkeit weit vorzuziehen. Doch lagen in sol-

chem Pragmatismus auch die Keime zu einem

Umschwung, der sich unter Führung von Archi-

tektur und „konstruktivistischer" Malerei nach

dem Kriege vollzog. Das verarmte Europa

wendete sich sachlichen Praktiken zu, die auf

Ersparnis ausgingen und Brauchbarkeit an erste

Stelle setzten. Das Luxusbedürfnis trat zurück,

und es bildete sich auch die Form selber nach

den neuen Forderungen einer Sachgemäßheit,

die unser Leben zu durchdringen begann und

von der Maschine, von ihren Funktionen im täg-

lichen Leben her den Anstoß nahm: vom Auto,

Flugzeug, Radio.

Es hat den Anschein, als ob auch das reichst-

entwickelte Kunstgewerbe nur mehr bestehen

kann, wenn es sich diese Lage vergegenwärtigt

und sich danach einrichtet. Das deutsche Kunst-

gewerbe, das den richtigen Instinkt zur rechten

Zeit bewiesen hat, wird sich unzweifelhaft auch

dieser Strömung anvertrauen...... p. f. s.