Stellungen. Zu den reinen Schmuckformen

zählt auch das sogenannte „Hängezapfenmo-

tiv”, eine entlang der hessisch-thüringischen

Grenze häufig anzutreffende Zierform, die in

Münden Ende des 17. Jh. nachweisbar ist (Zie-

gelstraße 4, 6, Lange Straße 9). Nicht nach-

weisbar sind hingegen die „gebogenen Feuer-

böcke” oder die mit „Knospen” und „Nasen”

verzierten Brüstungskreuze, wie sie vor allem

in der hessischen Fachwerkarchitektur vertre-

ten sind. Auch die auf Schwelle, Ständer und

Fußband übertragenen Fächerrosetten, die im

16. und frühen 17. Jh. im Harzgebiet, im östli-

chen Westfalen und auch in Hessen zahlreiche

Fassaden schmücken, sind in Münden bis auf

wenige Portalverzierungen (Lange Straße 20

von 1592, rekonstruiert, Hinter der Stadtmauer

5 von 1579) völlig unbekannt.

Lange Zeit bildete die Gebälkzone mit den

mächtigen Knaggen bzw. den Volutenkonsolen

das Hauptmerkmal der Fassadengestaltung,

während die Betonung der Eckständer, das

Traufgesims und die Akzentuierung der Portal-

einfassungen nur als sparsam gesetztes

schmückendes Beiwerk erscheint. Mit dem

ausklingenden 18. Jh. zeigen sich an den Fas-

saden kaum noch Neuerungen in den

Schmuckformen, eine Entwicklung, die in Ver-

bindung mit dem Verzicht auf die geschoß-

weise Auskragung der Oberstöcke das Indivi-

duelle des Baukörpers im Stadtbild kaum noch

in Erscheinung treten läßt. Gleichwohl wurden

seit dem letzten Drittel des 18. Jh. die gerad-

wandigen Fachwerkfassaden mit pastös auf-

getragenem Schlämmaterial, mit Putz oder

Holzverschalung versehen. Häufig wurden

dem Putz Fugen eingeritzt, um den einst so

gechätzten Quaderbau vorzutäuschen. Dies

geschah offenbar aus dem Wunsch, die moder-

nen Gestalungsmittel der städtischen Steinar-

chitektur auf die Fachwerkbaukunst zu übertra-

gen. Die „Putzarchitektur” mit ihren antikisie-

renden Gliederungselementen entsprach den

veränderten gestalterischen Vorstellungen der

Zeit und sollte nicht als reine Massivbauimita-

tion abgewertet werden. Die einheitlichen Putz-

oder Holzverschalungen, die in den letzten

Jahrzehnten bis auf wenige Ausnahmen fast

gänzlich entfernt wurden, führten zu bemer-

kenswerten geschlossenen Häuserzeilen, die

in ihrer Strenge nicht ohne ästhetischen Reiz

waren.

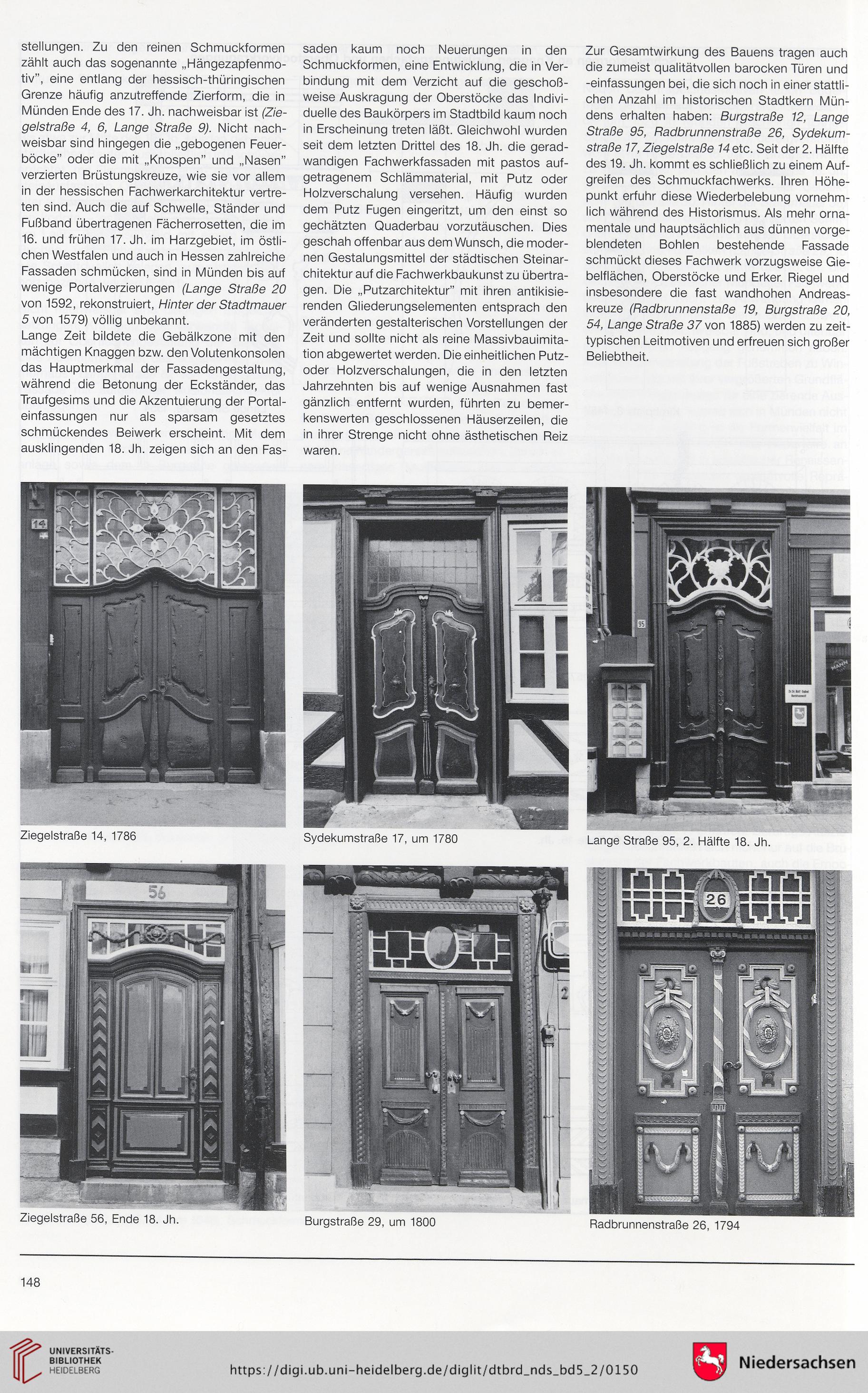

Zur Gesamtwirkung des Bauens tragen auch

die zumeist qualitätvollen barocken Türen und

-einfassungen bei, die sich noch in einer stattli-

chen Anzahl im historischen Stadtkern Mün-

dens erhalten haben: Burgstraße 12, Lange

Straße 95, Radbrunnenstraße 26, Sydekum-

straße 17, Ziegelstraße 14 etc. Seit der 2. Hälfte

des 19. Jh. kommt es schließlich zu einem Auf-

greifen des Schmuckfachwerks. Ihren Höhe-

punkt erfuhr diese Wiederbelebung vornehm-

lich während des Historismus. Als mehr orna-

mentale und hauptsächlich aus dünnen vorge-

blendeten Bohlen bestehende Fassade

schmückt dieses Fachwerk vorzugsweise Gie-

belflächen, Oberstöcke und Erker. Riegel und

insbesondere die fast wandhohen Andreas-

kreuze (Radbrunnenstaße 19, Burgstraße 20,

54, Lange Straße 37 von 1885) werden zu zeit-

typischen Leitmotiven und erfreuen sich großer

Beliebtheit.

Ziegelstraße 14, 1786

Sydekumstraße 17, um 1780

Lange Straße 95, 2. Hälfte 18. Jh.

Ziegelstraße 56, Ende 18. Jh.

Burgstraße 29, um 1800

Radbrunnenstraße 26, 1794

148

zählt auch das sogenannte „Hängezapfenmo-

tiv”, eine entlang der hessisch-thüringischen

Grenze häufig anzutreffende Zierform, die in

Münden Ende des 17. Jh. nachweisbar ist (Zie-

gelstraße 4, 6, Lange Straße 9). Nicht nach-

weisbar sind hingegen die „gebogenen Feuer-

böcke” oder die mit „Knospen” und „Nasen”

verzierten Brüstungskreuze, wie sie vor allem

in der hessischen Fachwerkarchitektur vertre-

ten sind. Auch die auf Schwelle, Ständer und

Fußband übertragenen Fächerrosetten, die im

16. und frühen 17. Jh. im Harzgebiet, im östli-

chen Westfalen und auch in Hessen zahlreiche

Fassaden schmücken, sind in Münden bis auf

wenige Portalverzierungen (Lange Straße 20

von 1592, rekonstruiert, Hinter der Stadtmauer

5 von 1579) völlig unbekannt.

Lange Zeit bildete die Gebälkzone mit den

mächtigen Knaggen bzw. den Volutenkonsolen

das Hauptmerkmal der Fassadengestaltung,

während die Betonung der Eckständer, das

Traufgesims und die Akzentuierung der Portal-

einfassungen nur als sparsam gesetztes

schmückendes Beiwerk erscheint. Mit dem

ausklingenden 18. Jh. zeigen sich an den Fas-

saden kaum noch Neuerungen in den

Schmuckformen, eine Entwicklung, die in Ver-

bindung mit dem Verzicht auf die geschoß-

weise Auskragung der Oberstöcke das Indivi-

duelle des Baukörpers im Stadtbild kaum noch

in Erscheinung treten läßt. Gleichwohl wurden

seit dem letzten Drittel des 18. Jh. die gerad-

wandigen Fachwerkfassaden mit pastös auf-

getragenem Schlämmaterial, mit Putz oder

Holzverschalung versehen. Häufig wurden

dem Putz Fugen eingeritzt, um den einst so

gechätzten Quaderbau vorzutäuschen. Dies

geschah offenbar aus dem Wunsch, die moder-

nen Gestalungsmittel der städtischen Steinar-

chitektur auf die Fachwerkbaukunst zu übertra-

gen. Die „Putzarchitektur” mit ihren antikisie-

renden Gliederungselementen entsprach den

veränderten gestalterischen Vorstellungen der

Zeit und sollte nicht als reine Massivbauimita-

tion abgewertet werden. Die einheitlichen Putz-

oder Holzverschalungen, die in den letzten

Jahrzehnten bis auf wenige Ausnahmen fast

gänzlich entfernt wurden, führten zu bemer-

kenswerten geschlossenen Häuserzeilen, die

in ihrer Strenge nicht ohne ästhetischen Reiz

waren.

Zur Gesamtwirkung des Bauens tragen auch

die zumeist qualitätvollen barocken Türen und

-einfassungen bei, die sich noch in einer stattli-

chen Anzahl im historischen Stadtkern Mün-

dens erhalten haben: Burgstraße 12, Lange

Straße 95, Radbrunnenstraße 26, Sydekum-

straße 17, Ziegelstraße 14 etc. Seit der 2. Hälfte

des 19. Jh. kommt es schließlich zu einem Auf-

greifen des Schmuckfachwerks. Ihren Höhe-

punkt erfuhr diese Wiederbelebung vornehm-

lich während des Historismus. Als mehr orna-

mentale und hauptsächlich aus dünnen vorge-

blendeten Bohlen bestehende Fassade

schmückt dieses Fachwerk vorzugsweise Gie-

belflächen, Oberstöcke und Erker. Riegel und

insbesondere die fast wandhohen Andreas-

kreuze (Radbrunnenstaße 19, Burgstraße 20,

54, Lange Straße 37 von 1885) werden zu zeit-

typischen Leitmotiven und erfreuen sich großer

Beliebtheit.

Ziegelstraße 14, 1786

Sydekumstraße 17, um 1780

Lange Straße 95, 2. Hälfte 18. Jh.

Ziegelstraße 56, Ende 18. Jh.

Burgstraße 29, um 1800

Radbrunnenstraße 26, 1794

148