Dramfeld, Kloster Mariengarten, M. Merian, Braunschweig-Lüneburg, 1654 (Ausschnitt)

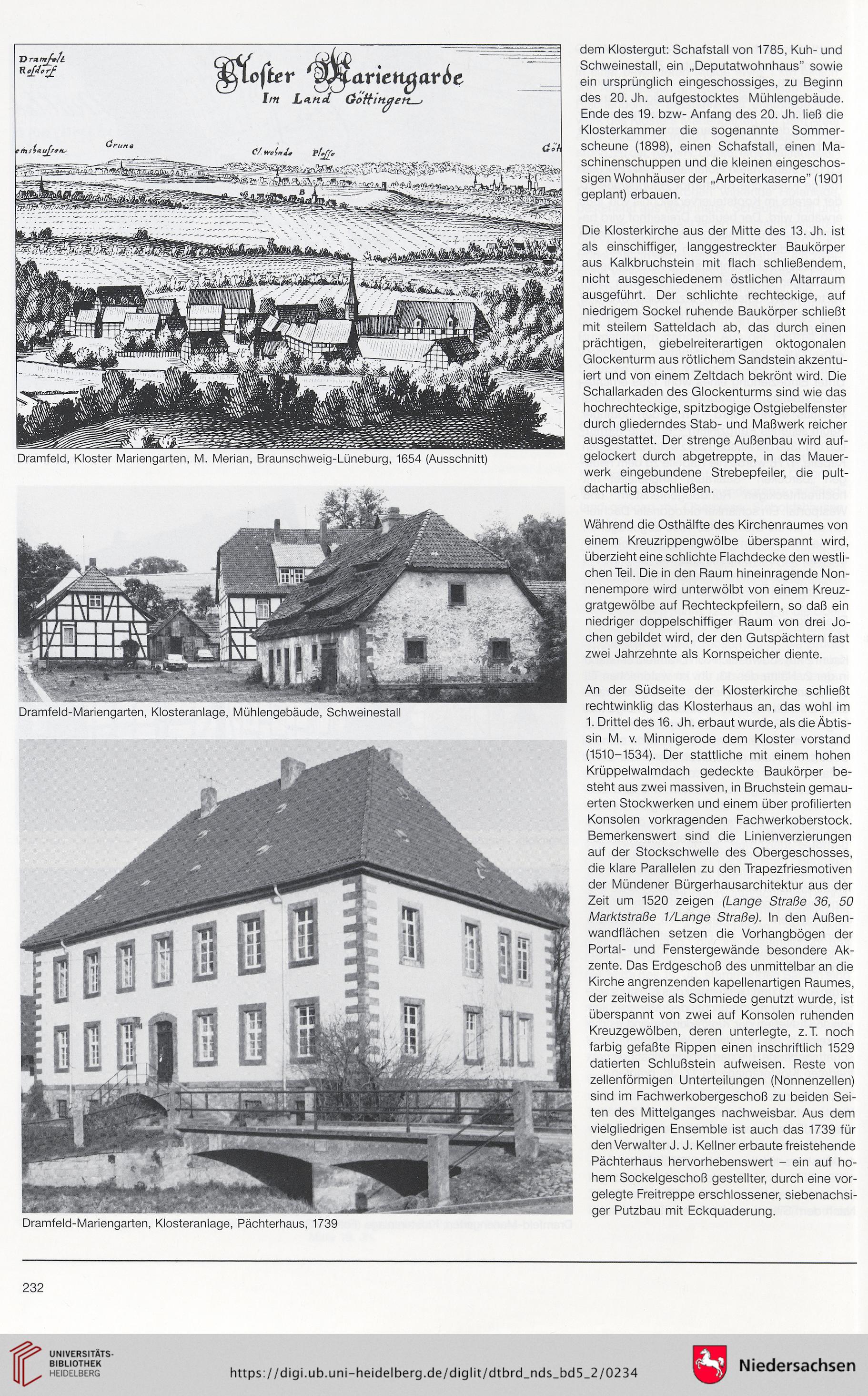

Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Mühlengebäude, Schweinestall

dem Klostergut: Schafstall von 1785, Kuh- und

Schweinestall, ein „Deputatwohnhaus” sowie

ein ursprünglich eingeschossiges, zu Beginn

des 20. Jh. aufgestocktes Mühlengebäude.

Ende des 19. bzw- Anfang des 20. Jh. ließ die

Klosterkammer die sogenannte Sommer-

scheune (1898), einen Schafstall, einen Ma-

schinenschuppen und die kleinen eingeschos-

sigen Wohnhäuser der „Arbeiterkaserne” (1901

geplant) erbauen.

Die Klosterkirche aus der Mitte des 13. Jh. ist

als einschiffiger, langgestreckter Baukörper

aus Kalkbruchstein mit flach schließendem,

nicht ausgeschiedenem östlichen Altarraum

ausgeführt. Der schlichte rechteckige, auf

niedrigem Sockel ruhende Baukörper schließt

mit steilem Satteldach ab, das durch einen

prächtigen, giebelreiterartigen oktogonalen

Glockenturm aus rötlichem Sandstein akzentu-

iert und von einem Zeltdach bekrönt wird. Die

Schallarkaden des Glockenturms sind wie das

hochrechteckige, spitzbogige Ostgiebelfenster

durch gliederndes Stab- und Maßwerk reicher

ausgestattet. Der strenge Außenbau wird auf-

gelockert durch abgetreppte, in das Mauer-

werk eingebundene Strebepfeiler, die pult-

dachartig abschließen.

Während die Osthälfte des Kirchenraumes von

einem Kreuzrippengwölbe überspannt wird,

überzieht eine schlichte Flachdecke den westli-

chen Teil. Die in den Raum hineinragende Non-

nenempore wird unterwölbt von einem Kreuz-

gratgewölbe auf Rechteckpfeilern, so daß ein

niedriger doppelschiffiger Raum von drei Jo-

chen gebildet wird, der den Gutspächtern fast

zwei Jahrzehnte als Kornspeicher diente.

An der Südseite der Klosterkirche schließt

rechtwinklig das Klosterhaus an, das wohl im

1. Drittel des 16. Jh. erbaut wurde, als die Äbtis-

Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Pächterhaus, 1739

sin M. v. Minnigerode dem Kloster vorstand

(1510-1534). Der stattliche mit einem hohen

Krüppelwalmdach gedeckte Baukörper be-

steht aus zwei massiven, in Bruchstein gemau-

erten Stockwerken und einem über profilierten

Konsolen vorkragenden Fachwerkoberstock.

Bemerkenswert sind die Linienverzierungen

auf der Stockschwelle des Obergeschosses,

die klare Parallelen zu den Trapezfriesmotiven

der Mündener Bürgerhausarchitektur aus der

Zeit um 1520 zeigen (Lange Straße 36, 50

Marktstraße 1/Lange Straße). In den Außen-

wandflächen setzen die Vorhangbögen der

Portal- und Fenstergewände besondere Ak-

zente. Das Erdgeschoß des unmittelbar an die

Kirche angrenzenden kapellenartigen Raumes,

der zeitweise als Schmiede genutzt wurde, ist

überspannt von zwei auf Konsolen ruhenden

Kreuzgewölben, deren unterlegte, z.T. noch

farbig gefaßte Rippen einen inschriftlich 1529

datierten Schlußstein aufweisen. Reste von

zellenförmigen Unterteilungen (Nonnenzellen)

sind im Fachwerkobergeschoß zu beiden Sei-

ten des Mittelganges nachweisbar. Aus dem

vielgliedrigen Ensemble ist auch das 1739 für

den Verwalter J. J. Kellner erbaute freistehende

Pächterhaus hervorhebenswert - ein auf ho-

hem Sockelgeschoß gestellter, durch eine vor-

gelegte Freitreppe erschlossener, siebenachsi-

ger Putzbau mit Eckquaderung.

232

Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Mühlengebäude, Schweinestall

dem Klostergut: Schafstall von 1785, Kuh- und

Schweinestall, ein „Deputatwohnhaus” sowie

ein ursprünglich eingeschossiges, zu Beginn

des 20. Jh. aufgestocktes Mühlengebäude.

Ende des 19. bzw- Anfang des 20. Jh. ließ die

Klosterkammer die sogenannte Sommer-

scheune (1898), einen Schafstall, einen Ma-

schinenschuppen und die kleinen eingeschos-

sigen Wohnhäuser der „Arbeiterkaserne” (1901

geplant) erbauen.

Die Klosterkirche aus der Mitte des 13. Jh. ist

als einschiffiger, langgestreckter Baukörper

aus Kalkbruchstein mit flach schließendem,

nicht ausgeschiedenem östlichen Altarraum

ausgeführt. Der schlichte rechteckige, auf

niedrigem Sockel ruhende Baukörper schließt

mit steilem Satteldach ab, das durch einen

prächtigen, giebelreiterartigen oktogonalen

Glockenturm aus rötlichem Sandstein akzentu-

iert und von einem Zeltdach bekrönt wird. Die

Schallarkaden des Glockenturms sind wie das

hochrechteckige, spitzbogige Ostgiebelfenster

durch gliederndes Stab- und Maßwerk reicher

ausgestattet. Der strenge Außenbau wird auf-

gelockert durch abgetreppte, in das Mauer-

werk eingebundene Strebepfeiler, die pult-

dachartig abschließen.

Während die Osthälfte des Kirchenraumes von

einem Kreuzrippengwölbe überspannt wird,

überzieht eine schlichte Flachdecke den westli-

chen Teil. Die in den Raum hineinragende Non-

nenempore wird unterwölbt von einem Kreuz-

gratgewölbe auf Rechteckpfeilern, so daß ein

niedriger doppelschiffiger Raum von drei Jo-

chen gebildet wird, der den Gutspächtern fast

zwei Jahrzehnte als Kornspeicher diente.

An der Südseite der Klosterkirche schließt

rechtwinklig das Klosterhaus an, das wohl im

1. Drittel des 16. Jh. erbaut wurde, als die Äbtis-

Dramfeld-Mariengarten, Klosteranlage, Pächterhaus, 1739

sin M. v. Minnigerode dem Kloster vorstand

(1510-1534). Der stattliche mit einem hohen

Krüppelwalmdach gedeckte Baukörper be-

steht aus zwei massiven, in Bruchstein gemau-

erten Stockwerken und einem über profilierten

Konsolen vorkragenden Fachwerkoberstock.

Bemerkenswert sind die Linienverzierungen

auf der Stockschwelle des Obergeschosses,

die klare Parallelen zu den Trapezfriesmotiven

der Mündener Bürgerhausarchitektur aus der

Zeit um 1520 zeigen (Lange Straße 36, 50

Marktstraße 1/Lange Straße). In den Außen-

wandflächen setzen die Vorhangbögen der

Portal- und Fenstergewände besondere Ak-

zente. Das Erdgeschoß des unmittelbar an die

Kirche angrenzenden kapellenartigen Raumes,

der zeitweise als Schmiede genutzt wurde, ist

überspannt von zwei auf Konsolen ruhenden

Kreuzgewölben, deren unterlegte, z.T. noch

farbig gefaßte Rippen einen inschriftlich 1529

datierten Schlußstein aufweisen. Reste von

zellenförmigen Unterteilungen (Nonnenzellen)

sind im Fachwerkobergeschoß zu beiden Sei-

ten des Mittelganges nachweisbar. Aus dem

vielgliedrigen Ensemble ist auch das 1739 für

den Verwalter J. J. Kellner erbaute freistehende

Pächterhaus hervorhebenswert - ein auf ho-

hem Sockelgeschoß gestellter, durch eine vor-

gelegte Freitreppe erschlossener, siebenachsi-

ger Putzbau mit Eckquaderung.

232