Bodenfelde, Uslarer Strasse (L552), Eisenbahnbrücke, um 1875

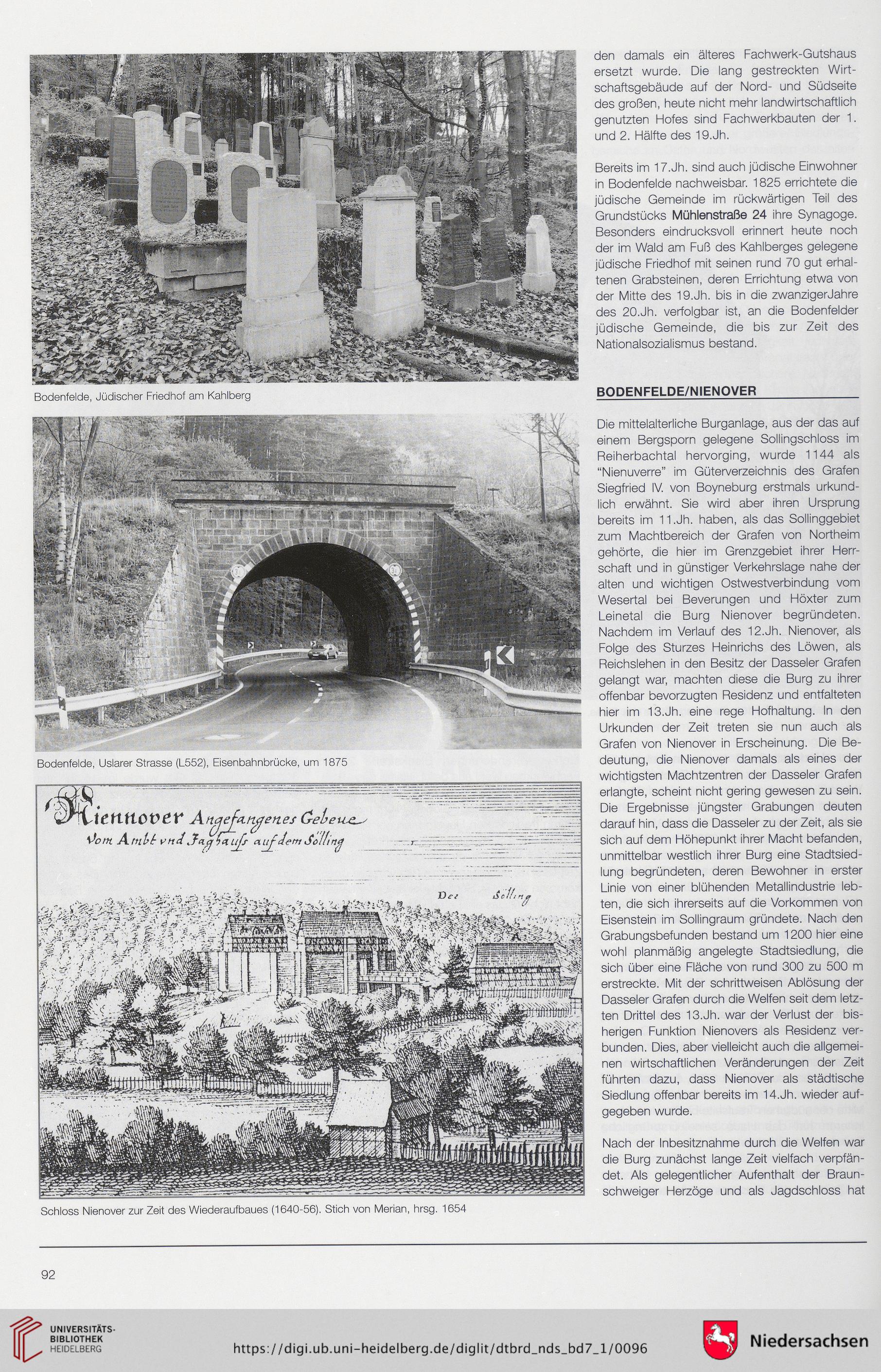

Schloss Nienover zur Zeit des Wiederaufbaues (1640-56). Stich von Merian, hrsg. 1654

den damals ein älteres Fachwerk-Gutshaus

ersetzt wurde. Die lang gestreckten Wirt-

schaftsgebäude auf der Nord- und Südseite

des großen, heute nicht mehr landwirtschaftlich

genutzten Hofes sind Fachwerkbauten der 1.

und 2. Hälfte des 19.Jh.

Bereits im 17.Jh. sind auch jüdische Einwohner

in Bodenfelde nachweisbar. 1825 errichtete die

jüdische Gemeinde im rückwärtigen Teil des

Grundstücks Mühlenstraße 24 ihre Synagoge.

Besonders eindrucksvoll erinnert heute noch

der im Wald am Fuß des Kahlberges gelegene

jüdische Friedhof mit seinen rund 70 gut erhal-

tenen Grabsteinen, deren Errichtung etwa von

der Mitte des 19.Jh. bis in die zwanzigerJahre

des 20.Jh. verfolgbar ist, an die Bodenfelder

jüdische Gemeinde, die bis zur Zeit des

Nationalsozialismus bestand.

BODENFELDE/NIENOVER

Die mittelalterliche Burganlage, aus der das auf

einem Bergsporn gelegene Sollingschloss im

Reiherbachtal hervorging, wurde 1144 als

“Nienuverre” im Güterverzeichnis des Grafen

Siegfried IV. von Boyneburg erstmals urkund-

lich erwähnt. Sie wird aber ihren Ursprung

bereits im 11.Jh. haben, als das Sollinggebiet

zum Machtbereich der Grafen von Northeim

gehörte, die hier im Grenzgebiet ihrer Herr-

schaft und in günstiger Verkehrslage nahe der

alten und wichtigen Ostwestverbindung vom

Wesertal bei Beverungen und Höxter zum

Leinetal die Burg Nienover begründeten.

Nachdem im Verlauf des 12.Jh. Nienover, als

Folge des Sturzes Heinrichs des Löwen, als

Reichslehen in den Besitz der Dasseler Grafen

gelangt war, machten diese die Burg zu ihrer

offenbar bevorzugten Residenz und entfalteten

hier im 13.Jh. eine rege Hofhaltung. In den

Urkunden der Zeit treten sie nun auch als

Grafen von Nienover in Erscheinung. Die Be-

deutung, die Nienover damals als eines der

wichtigsten Machtzentren der Dasseler Grafen

erlangte, scheint nicht gering gewesen zu sein.

Die Ergebnisse jüngster Grabungen deuten

darauf hin, dass die Dasseler zu der Zeit, als sie

sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden,

unmittelbar westlich ihrer Burg eine Stadtsied-

lung begründeten, deren Bewohner in erster

Linie von einer blühenden Metallindustrie leb-

ten, die sich ihrerseits auf die Vorkommen von

Eisenstein im Sollingraum gründete. Nach den

Grabungsbefunden bestand um 1200 hier eine

wohl planmäßig angelegte Stadtsiedlung, die

sich über eine Fläche von rund 300 zu 500 m

erstreckte. Mit der schrittweisen Ablösung der

Dasseler Grafen durch die Welfen seit dem letz-

ten Drittel des 13.Jh. war der Verlust der bis-

herigen Funktion Nienovers als Residenz ver-

bunden. Dies, aber vielleicht auch die allgemei-

nen wirtschaftlichen Veränderungen der Zeit

führten dazu, dass Nienover als städtische

Siedlung offenbar bereits im 14.Jh. wieder auf-

gegeben wurde.

Nach der Inbesitznahme durch die Welfen war

die Burg zunächst lange Zeit vielfach verpfän-

det. Als gelegentlicher Aufenthalt der Braun-

schweiger Herzöge und als Jagdschloss hat

92

Schloss Nienover zur Zeit des Wiederaufbaues (1640-56). Stich von Merian, hrsg. 1654

den damals ein älteres Fachwerk-Gutshaus

ersetzt wurde. Die lang gestreckten Wirt-

schaftsgebäude auf der Nord- und Südseite

des großen, heute nicht mehr landwirtschaftlich

genutzten Hofes sind Fachwerkbauten der 1.

und 2. Hälfte des 19.Jh.

Bereits im 17.Jh. sind auch jüdische Einwohner

in Bodenfelde nachweisbar. 1825 errichtete die

jüdische Gemeinde im rückwärtigen Teil des

Grundstücks Mühlenstraße 24 ihre Synagoge.

Besonders eindrucksvoll erinnert heute noch

der im Wald am Fuß des Kahlberges gelegene

jüdische Friedhof mit seinen rund 70 gut erhal-

tenen Grabsteinen, deren Errichtung etwa von

der Mitte des 19.Jh. bis in die zwanzigerJahre

des 20.Jh. verfolgbar ist, an die Bodenfelder

jüdische Gemeinde, die bis zur Zeit des

Nationalsozialismus bestand.

BODENFELDE/NIENOVER

Die mittelalterliche Burganlage, aus der das auf

einem Bergsporn gelegene Sollingschloss im

Reiherbachtal hervorging, wurde 1144 als

“Nienuverre” im Güterverzeichnis des Grafen

Siegfried IV. von Boyneburg erstmals urkund-

lich erwähnt. Sie wird aber ihren Ursprung

bereits im 11.Jh. haben, als das Sollinggebiet

zum Machtbereich der Grafen von Northeim

gehörte, die hier im Grenzgebiet ihrer Herr-

schaft und in günstiger Verkehrslage nahe der

alten und wichtigen Ostwestverbindung vom

Wesertal bei Beverungen und Höxter zum

Leinetal die Burg Nienover begründeten.

Nachdem im Verlauf des 12.Jh. Nienover, als

Folge des Sturzes Heinrichs des Löwen, als

Reichslehen in den Besitz der Dasseler Grafen

gelangt war, machten diese die Burg zu ihrer

offenbar bevorzugten Residenz und entfalteten

hier im 13.Jh. eine rege Hofhaltung. In den

Urkunden der Zeit treten sie nun auch als

Grafen von Nienover in Erscheinung. Die Be-

deutung, die Nienover damals als eines der

wichtigsten Machtzentren der Dasseler Grafen

erlangte, scheint nicht gering gewesen zu sein.

Die Ergebnisse jüngster Grabungen deuten

darauf hin, dass die Dasseler zu der Zeit, als sie

sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht befanden,

unmittelbar westlich ihrer Burg eine Stadtsied-

lung begründeten, deren Bewohner in erster

Linie von einer blühenden Metallindustrie leb-

ten, die sich ihrerseits auf die Vorkommen von

Eisenstein im Sollingraum gründete. Nach den

Grabungsbefunden bestand um 1200 hier eine

wohl planmäßig angelegte Stadtsiedlung, die

sich über eine Fläche von rund 300 zu 500 m

erstreckte. Mit der schrittweisen Ablösung der

Dasseler Grafen durch die Welfen seit dem letz-

ten Drittel des 13.Jh. war der Verlust der bis-

herigen Funktion Nienovers als Residenz ver-

bunden. Dies, aber vielleicht auch die allgemei-

nen wirtschaftlichen Veränderungen der Zeit

führten dazu, dass Nienover als städtische

Siedlung offenbar bereits im 14.Jh. wieder auf-

gegeben wurde.

Nach der Inbesitznahme durch die Welfen war

die Burg zunächst lange Zeit vielfach verpfän-

det. Als gelegentlicher Aufenthalt der Braun-

schweiger Herzöge und als Jagdschloss hat

92