Nienover zeitweise, namentlich im 16.Jh. in der

Regierungszeit Herzog Erichs d. Ä. und als

Witwensitz der Herzogin Elisabeth in den Jah-

ren von 1540-47, einen gewissen Glanz entfal-

ten können, der jedoch spätestens mit dem

Dreißigjährigen Krieg, in dessen Verlauf die

Burg durch Brand zerstört wurde, sein Ende

fand. Nach Abschluss des noch vor Been-

digung des Krieges begonnenen Wiederauf-

baues (1640-56) diente Nienover in erster Linie

als Sitz des Amtmanns und als Mittelpunkt der

Verwaltung des Amts Nienover mit seinen

umliegenden vier Amtsdörfern. Diese Bestim-

mung hatte es bis zur Vereinigung des Amts

Nienover mit dem Amt Uslar 1852, danach war

es etwa ein Jahrhundert lang Forstamtsgebäu-

de, gelangte später in Privatbesitz und ist heute

Eigentum des Landes Niedersachsen.

Im Umkreis des Schlosses befanden sich bis in

das 19.Jh. hinein nur noch die wenigen bau-

lichen Anlagen, die zum Wirtschaftsbetrieb des

Amtshofes gehörten, dazu Mühle, Krug und so

genanntes Wildenhaus, das Teil des Gestüts-

betriebs war, der sich bis zu seiner Verlegung

nach Neuhaus im Jahr 1760 in Nienover

befand. In der 2. Hälfte des 19.Jh. wurden die

beiden Förstereigebäude Nienover und Polier

an der Straße nach Amelith nördlich des

Schlosses erbaut. Die nördlich von Nienover

gelegene Siedlung Amelith und das südlich des

Schlosses an der Straße nach Bodenfelde gele-

gene Polier entwickelten sich beide aus

Arbeitersiedlungen, die nach der 1776 erfolgten

Gründung der Glashütte zu Amelith unter der

Regierung Georgs III. angelegt wurden. Polier

entstand aus der Gründung einer Polier- und

Schleifmühle für den Glashüttenbetrieb.

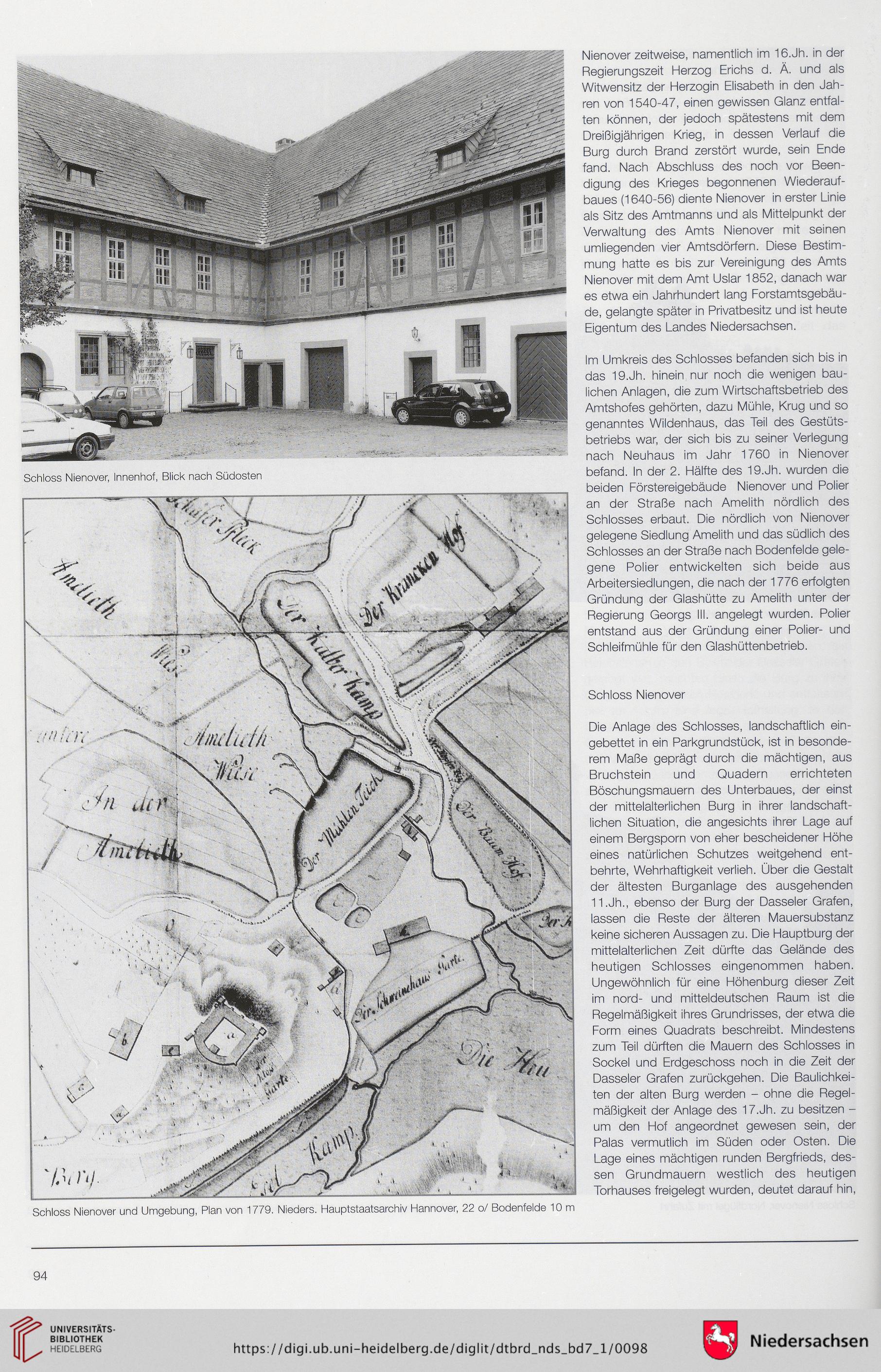

Schloss Nienover

Die Anlage des Schlosses, landschaftlich ein-

gebettet in ein Parkgrundstück, ist in besonde-

rem Maße geprägt durch die mächtigen, aus

Bruchstein und Quadern errichteten

Böschungsmauern des Unterbaues, der einst

der mittelalterlichen Burg in ihrer landschaft-

lichen Situation, die angesichts ihrer Lage auf

einem Bergsporn von eher bescheidener Höhe

eines natürlichen Schutzes weitgehend ent-

behrte, Wehrhaftigkeit verlieh. Über die Gestalt

der ältesten Burganlage des ausgehenden

ll.Jh., ebenso der Burg der Dasseler Grafen,

lassen die Reste der älteren Mauersubstanz

keine sicheren Aussagen zu. Die Hauptburg der

mittelalterlichen Zeit dürfte das Gelände des

heutigen Schlosses eingenommen haben.

Ungewöhnlich für eine Höhenburg dieser Zeit

im nord- und mitteldeutschen Raum ist die

Regelmäßigkeit ihres Grundrisses, der etwa die

Form eines Quadrats beschreibt. Mindestens

zum Teil dürften die Mauern des Schlosses in

Sockel und Erdgeschoss noch in die Zeit der

Dasseler Grafen zurückgehen. Die Baulichkei-

ten der alten Burg werden - ohne die Regel-

mäßigkeit der Anlage des 17.Jh. zu besitzen -

um den Hof angeordnet gewesen sein, der

Palas vermutlich im Süden oder Osten. Die

Lage eines mächtigen runden Bergfrieds, des-

sen Grundmauern westlich des heutigen

Torhauses freigelegt wurden, deutet darauf hin,

94