gungsring, unterteilt durch Tore, Türme und

Bollwerke, der nicht nur dem Schutz der

Einwohner diente, ihre Produktionsstätten und

Handelsgüter sicherte, sondern zugleich auch

wirtschaftliche Macht, Unabhängigkeit und

Repräsentationsbedürfnis demonstrierte.

Beide Bildquellen des 17.Jh. zeigen die Einbin-

dung des in sich geschlossenen Altstadtkerns

in einen nahezu unbebauten, von Leine und

Rhume durchflossenen Landschaftsraum, der

von sanft ansteigenden bewaldeten Höhen-

zügen strukturiert wird.

Außerhalb der mauerumwehrten Altstadt lagen

zu jener Zeit die bereits 1409 urkundlich ge-

nannte Herberge an der Rhumebrücke, das

Siechenhaus St. Georg mit Kapellenanbau, die

zum Stift gehörende Rhumemühle, die Ziegelei

vor dem Oberen Tor sowie eine Ölmühle am

Fuß des Galgenberges.

Aufgrund ihrer Genese lässt sich die Stadt, die

in den Schriftquellen von 1241 noch als villa

bezeichnet wird und der 1252 durch Herzog

Otto Puer von Braunschweig städtische Frei-

heiten und Rechte verliehen wurde, in drei

Siedlungskerne unterteilen: Der älteste Teil

umfasst den Bezirk des späteren Klostergutes,

wo man die curtis vermutet. Hier entstand

durch die Grafen von Northeim zunächst ein

Chorherrenstift, das wohl zwischen 1103 und

1117 in ein dem hl. Blasius geweihtes Benedik-

tinerkloster umgewandelt wurde. Der nachfol-

gende zweite Siedlungskern, der später als

„Oberdorf“ bezeichnet wurde und dessen

Keimzelle die St. Sixti-Kirche bildet, entstand im

Südosten. Alsdann erfolgte die Marktsiedlung,

die sich in Anlehnung an die Ordensniederlas-

sung im Verlauf der Breiten Straße entwickelte

und in der Folgezeit beide Siedlungsteile ver-

band. Dieser Bereich zeigte offenbar um die

Mitte des 13.Jh. zumindest eine lockere Be-

bauung, als man mit dem Bau der Stadtmauer

begann, deren Arbeiten nach etwa 50-jähriger

Bauzeit im Jahr 1305 ihren Abschluss fanden.

In den etwa 1750 m messenden Mauerring sind

an den Kreuzungspunkten der Handelsstraßen

drei innere Tore eingebunden, die urkundlich

vor 1300 genannt sind: 1285 das Untere Tor

oder Mühlentor (valva molendins, molden dor)

im Norden, 1293 das Höckelheimer Tor im

Westen und 1295 das Obere Tor (overes dor)

im Osten. Sie stellten gleichsam Verbindungen

zur Außenstadt her. Über Jahrhunderte hatte

dieses Drei-Tore-System Bestand, bis es im

ausgehenden 19.Jh. durch Anlage und Ausbau

der ehemaligen Scharrengasse zur Wieter-

straße erweitert und auch der Südteil der

Außenstadt direkt an den Altstadtkern ange-

bunden wurde.

Die Ausweitung und Sicherung der

Stadtbefestigung wurde notwendig durch die

Verbesserung der Kriegswaffentechnik im

15.Jh. Man schuf eine durch Türme verstärkte,

die Stadt umschließende Wall-Graben-Anlage.

Die Arbeiten an der Wallanlage, die etwa die

Höhe der Stadtmauer erreichte, wurden wohl

1431 begonnen. Das abschüssige Gelände

erlaubte jedoch nur die Anlage von Teichen, die

durch schmale Dämme getrennt waren.

Zugleich führte die äußere Umwallung zur

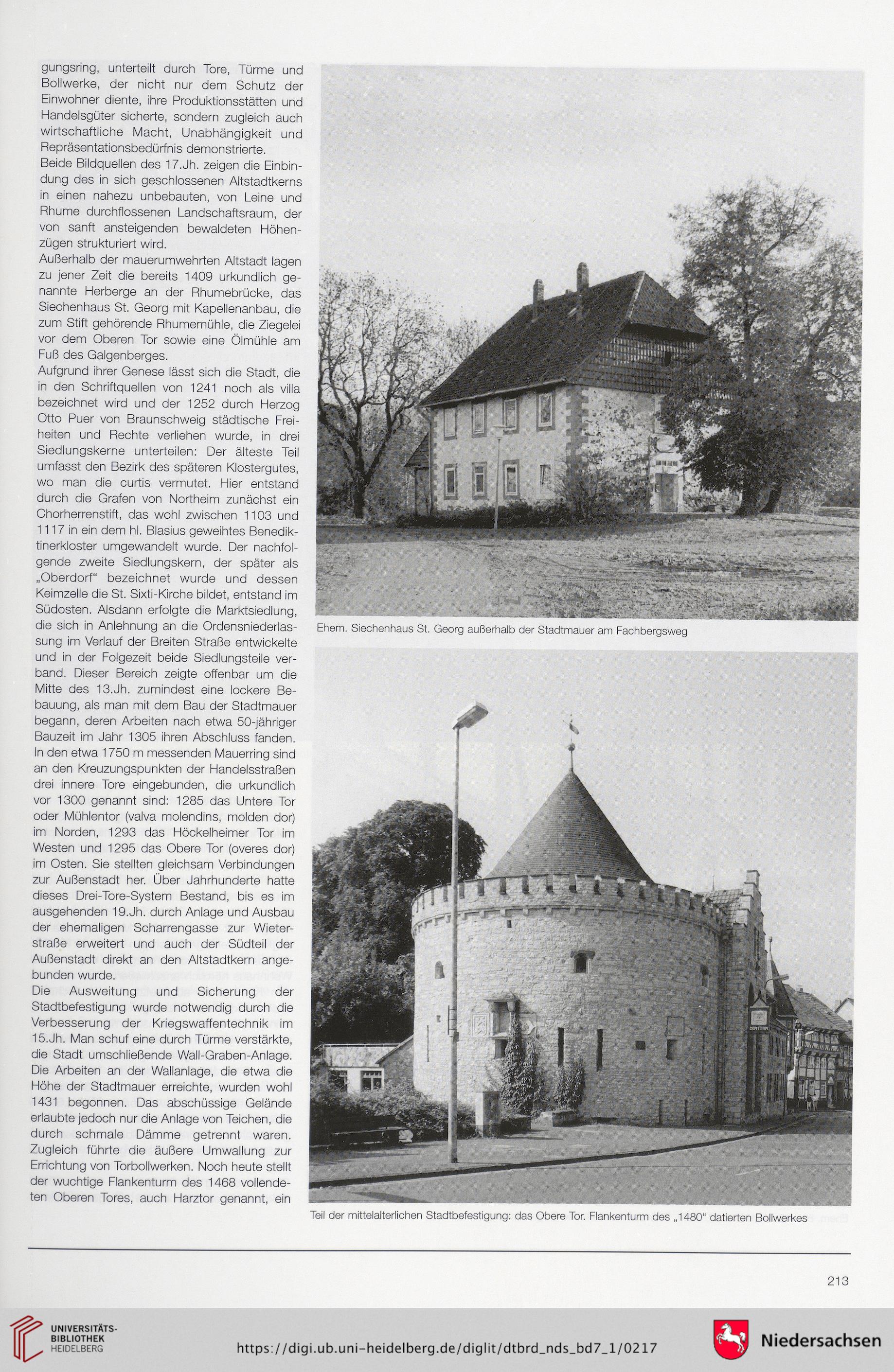

Errichtung von Torbollwerken. Noch heute stellt

der wuchtige Flankenturm des 1468 vollende-

ten Oberen Tores, auch Harztor genannt, ein

Ehern. Siechenhaus St. Georg außerhalb der Stadtmauer am Fachbergsweg

Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung: das Obere Tor. Flankenturm des „1480“ datierten Bollwerkes

213

Bollwerke, der nicht nur dem Schutz der

Einwohner diente, ihre Produktionsstätten und

Handelsgüter sicherte, sondern zugleich auch

wirtschaftliche Macht, Unabhängigkeit und

Repräsentationsbedürfnis demonstrierte.

Beide Bildquellen des 17.Jh. zeigen die Einbin-

dung des in sich geschlossenen Altstadtkerns

in einen nahezu unbebauten, von Leine und

Rhume durchflossenen Landschaftsraum, der

von sanft ansteigenden bewaldeten Höhen-

zügen strukturiert wird.

Außerhalb der mauerumwehrten Altstadt lagen

zu jener Zeit die bereits 1409 urkundlich ge-

nannte Herberge an der Rhumebrücke, das

Siechenhaus St. Georg mit Kapellenanbau, die

zum Stift gehörende Rhumemühle, die Ziegelei

vor dem Oberen Tor sowie eine Ölmühle am

Fuß des Galgenberges.

Aufgrund ihrer Genese lässt sich die Stadt, die

in den Schriftquellen von 1241 noch als villa

bezeichnet wird und der 1252 durch Herzog

Otto Puer von Braunschweig städtische Frei-

heiten und Rechte verliehen wurde, in drei

Siedlungskerne unterteilen: Der älteste Teil

umfasst den Bezirk des späteren Klostergutes,

wo man die curtis vermutet. Hier entstand

durch die Grafen von Northeim zunächst ein

Chorherrenstift, das wohl zwischen 1103 und

1117 in ein dem hl. Blasius geweihtes Benedik-

tinerkloster umgewandelt wurde. Der nachfol-

gende zweite Siedlungskern, der später als

„Oberdorf“ bezeichnet wurde und dessen

Keimzelle die St. Sixti-Kirche bildet, entstand im

Südosten. Alsdann erfolgte die Marktsiedlung,

die sich in Anlehnung an die Ordensniederlas-

sung im Verlauf der Breiten Straße entwickelte

und in der Folgezeit beide Siedlungsteile ver-

band. Dieser Bereich zeigte offenbar um die

Mitte des 13.Jh. zumindest eine lockere Be-

bauung, als man mit dem Bau der Stadtmauer

begann, deren Arbeiten nach etwa 50-jähriger

Bauzeit im Jahr 1305 ihren Abschluss fanden.

In den etwa 1750 m messenden Mauerring sind

an den Kreuzungspunkten der Handelsstraßen

drei innere Tore eingebunden, die urkundlich

vor 1300 genannt sind: 1285 das Untere Tor

oder Mühlentor (valva molendins, molden dor)

im Norden, 1293 das Höckelheimer Tor im

Westen und 1295 das Obere Tor (overes dor)

im Osten. Sie stellten gleichsam Verbindungen

zur Außenstadt her. Über Jahrhunderte hatte

dieses Drei-Tore-System Bestand, bis es im

ausgehenden 19.Jh. durch Anlage und Ausbau

der ehemaligen Scharrengasse zur Wieter-

straße erweitert und auch der Südteil der

Außenstadt direkt an den Altstadtkern ange-

bunden wurde.

Die Ausweitung und Sicherung der

Stadtbefestigung wurde notwendig durch die

Verbesserung der Kriegswaffentechnik im

15.Jh. Man schuf eine durch Türme verstärkte,

die Stadt umschließende Wall-Graben-Anlage.

Die Arbeiten an der Wallanlage, die etwa die

Höhe der Stadtmauer erreichte, wurden wohl

1431 begonnen. Das abschüssige Gelände

erlaubte jedoch nur die Anlage von Teichen, die

durch schmale Dämme getrennt waren.

Zugleich führte die äußere Umwallung zur

Errichtung von Torbollwerken. Noch heute stellt

der wuchtige Flankenturm des 1468 vollende-

ten Oberen Tores, auch Harztor genannt, ein

Ehern. Siechenhaus St. Georg außerhalb der Stadtmauer am Fachbergsweg

Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung: das Obere Tor. Flankenturm des „1480“ datierten Bollwerkes

213