sich zwei stockwerkweise abgezimmerte, über

Knaggen weit vorkragende Fachwerkober-

stöcke, deren Datierung in das Jahr 1474

weist. Lateinische Inschriften auf den Stock-

schwellen erflehen u.a. den Schutz Gottes für

alle Bewohner des Hauses und geben Auskunft

über die Entstehungszeit der Obergeschosse.

Den nördlichen Abschluss bildet das ehemalige

Herrenhaus, ein erheblich veränderter doppel-

geschossiger Massivbau, dessen Kellerge-

schoss zur ältesten überkommenen Bausub-

stanz Northeims zählt, wie bauarchäologische

Untersuchungen ergaben.

Einen Überblick über die Gebäudeverteilung

des fest umgrenzten ehemaligen Klosterbe-

zirkes im frühen 18.Jh. ermöglicht der um 1720

erstellte Lageplan von H. Christof Rasche.

Gruppenkonstituierend tritt die ehemalige

„Münsterkirche“, das beherrschende Gebäude

der einstigen monastischen Anlage in den

Vordergrund.

Ihr vorgelegt ist ein großflächiger, 1790 aufge-

lassener Kirchhof, der im Westen bis zum

Hospital und im Osten bis zum Erbrechtshof

reicht. Nördlich der Kirche schlossen Kreuz-

gang, Kapelle und Wohnhaus an. Von den

Kernbauten räumlich getrennt, entstanden

zahlreiche Wirtschaftsbauten - Scheune, Stal-

lungen, Schreiberei - die willkürlich um den

inneren Stiftshof gruppiert erscheinen. Der bis

zum Grenzgraben reichende Große Garten

bildete gleichsam den nördlichen Abschluss der

bedeutenden monastischen Anlage.

Südlich der Münsterkirche dehnte sich einst

der Begräbnisplatz aus, der „für die Stiftsange-

hörigen, die Garnison und denjenigen Teil der

Bürgerschaft, welcher im westlichen Stadtteile,

also in der Umgebung der Münsterkirche und

auch in der Neustadt sich angesiedelt hatten,

diente“. Erst im Jahre 1780, als die Stadt darauf

drang, den Stiftskirchhof mit einer Mauer zu

umfrieden „und von den unschicklichen An-

bauten der Schweinekoben und ähnlicher

Stallungen“ zu säubern, entschloss man sich,

den Stiftskirchhof aus der Stadt hinaus vor das

Höckelheimer Tor zu verlegen. Das Stift erklärte

sich einverstanden, „daß der Platz des bisheri-

gen Münsterkirchhofes mit Einschluß der Stelle,

auf welcher früher die Münsterkirche gestanden

hatte, auf ewige Zeiten unbebaut bleibe und der

freien Benutzung des Publikums überlassen

werde. Die Einfriedigung und deren Unterhal-

tung und die Bepflanzung des Platzes mit Lin-

den übernimmt die Stadt“ (G. J. Venningerholz).

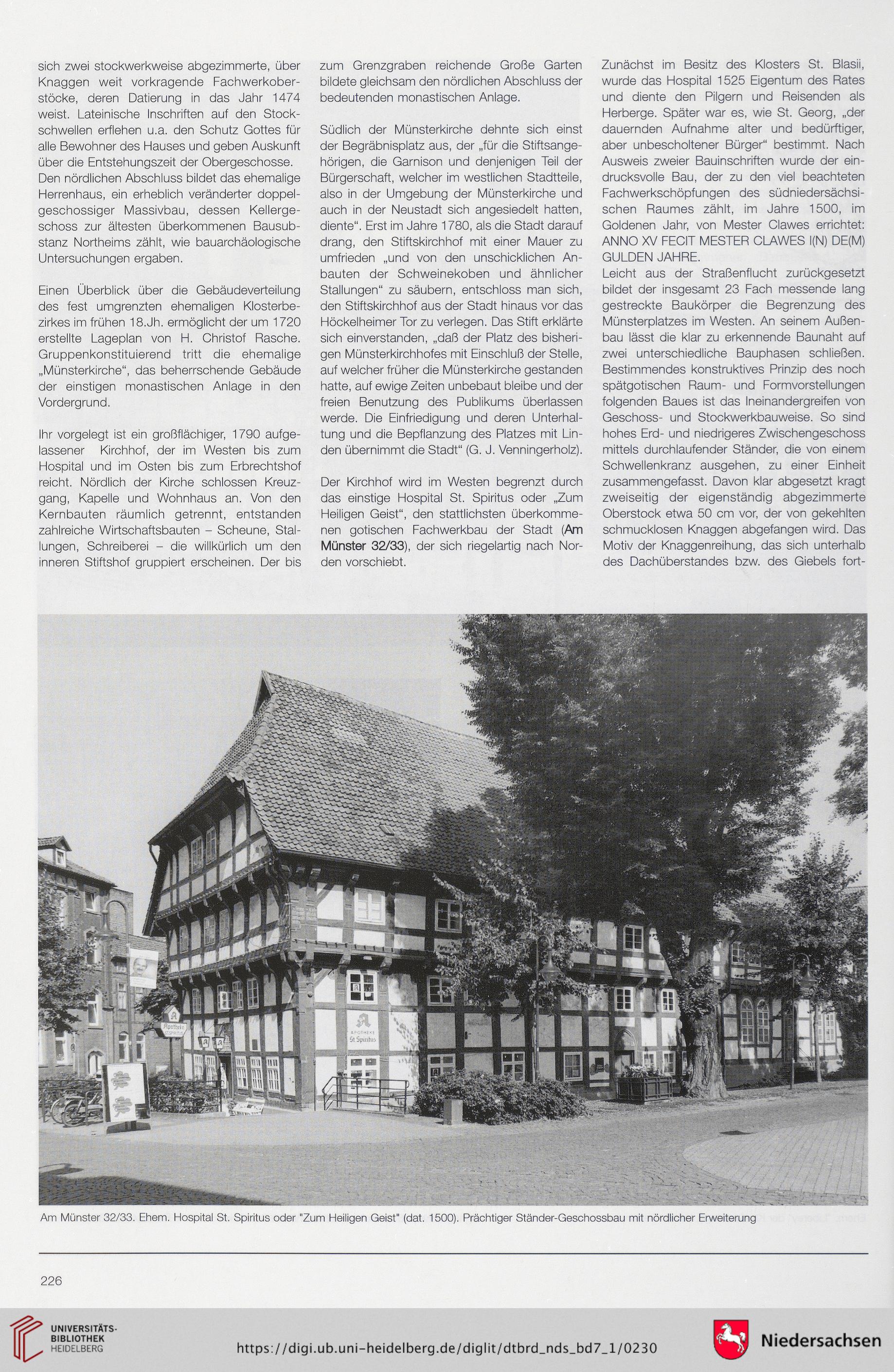

Der Kirchhof wird im Westen begrenzt durch

das einstige Hospital St. Spiritus oder „Zum

Heiligen Geist“, den stattlichsten überkomme-

nen gotischen Fachwerkbau der Stadt (Am

Münster 32/33), der sich riegelartig nach Nor-

den vorschiebt.

Zunächst im Besitz des Klosters St. Blasii,

wurde das Hospital 1525 Eigentum des Rates

und diente den Pilgern und Reisenden als

Herberge. Später war es, wie St. Georg, „der

dauernden Aufnahme alter und bedürftiger,

aber unbescholtener Bürger“ bestimmt. Nach

Ausweis zweier Bauinschriften wurde der ein-

drucksvolle Bau, der zu den viel beachteten

Fachwerkschöpfungen des südniedersächsi-

schen Raumes zählt, im Jahre 1500, im

Goldenen Jahr, von Mester Clawes errichtet:

ANNO XV FECIT MESTER CtVXWES l(N) DE(M)

GULDEN JAHRE.

Leicht aus der Straßenflucht zurückgesetzt

bildet der insgesamt 23 Fach messende lang

gestreckte Baukörper die Begrenzung des

Münsterplatzes im Westen. An seinem Außen-

bau lässt die klar zu erkennende Baunaht auf

zwei unterschiedliche Bauphasen schließen.

Bestimmendes konstruktives Prinzip des noch

spätgotischen Raum- und Formvorstellungen

folgenden Baues ist das Ineinandergreifen von

Geschoss- und Stockwerkbauweise. So sind

hohes Erd- und niedrigeres Zwischengeschoss

mittels durchlaufender Ständer, die von einem

Schwellenkranz ausgehen, zu einer Einheit

zusammengefasst. Davon klar abgesetzt kragt

zweiseitig der eigenständig abgezimmerte

Oberstock etwa 50 cm vor, der von gekehlten

schmucklosen Knaggen abgefangen wird. Das

Motiv der Knaggenreihung, das sich unterhalb

des Dachüberstandes bzw. des Giebels fort-

Am Münster 32/33. Ehern. Hospital St. Spiritus oder "Zum Heiligen Geist" (dat. 1500). Prächtiger Ständer-Geschossbau mit nördlicher Erweiterung

226

Knaggen weit vorkragende Fachwerkober-

stöcke, deren Datierung in das Jahr 1474

weist. Lateinische Inschriften auf den Stock-

schwellen erflehen u.a. den Schutz Gottes für

alle Bewohner des Hauses und geben Auskunft

über die Entstehungszeit der Obergeschosse.

Den nördlichen Abschluss bildet das ehemalige

Herrenhaus, ein erheblich veränderter doppel-

geschossiger Massivbau, dessen Kellerge-

schoss zur ältesten überkommenen Bausub-

stanz Northeims zählt, wie bauarchäologische

Untersuchungen ergaben.

Einen Überblick über die Gebäudeverteilung

des fest umgrenzten ehemaligen Klosterbe-

zirkes im frühen 18.Jh. ermöglicht der um 1720

erstellte Lageplan von H. Christof Rasche.

Gruppenkonstituierend tritt die ehemalige

„Münsterkirche“, das beherrschende Gebäude

der einstigen monastischen Anlage in den

Vordergrund.

Ihr vorgelegt ist ein großflächiger, 1790 aufge-

lassener Kirchhof, der im Westen bis zum

Hospital und im Osten bis zum Erbrechtshof

reicht. Nördlich der Kirche schlossen Kreuz-

gang, Kapelle und Wohnhaus an. Von den

Kernbauten räumlich getrennt, entstanden

zahlreiche Wirtschaftsbauten - Scheune, Stal-

lungen, Schreiberei - die willkürlich um den

inneren Stiftshof gruppiert erscheinen. Der bis

zum Grenzgraben reichende Große Garten

bildete gleichsam den nördlichen Abschluss der

bedeutenden monastischen Anlage.

Südlich der Münsterkirche dehnte sich einst

der Begräbnisplatz aus, der „für die Stiftsange-

hörigen, die Garnison und denjenigen Teil der

Bürgerschaft, welcher im westlichen Stadtteile,

also in der Umgebung der Münsterkirche und

auch in der Neustadt sich angesiedelt hatten,

diente“. Erst im Jahre 1780, als die Stadt darauf

drang, den Stiftskirchhof mit einer Mauer zu

umfrieden „und von den unschicklichen An-

bauten der Schweinekoben und ähnlicher

Stallungen“ zu säubern, entschloss man sich,

den Stiftskirchhof aus der Stadt hinaus vor das

Höckelheimer Tor zu verlegen. Das Stift erklärte

sich einverstanden, „daß der Platz des bisheri-

gen Münsterkirchhofes mit Einschluß der Stelle,

auf welcher früher die Münsterkirche gestanden

hatte, auf ewige Zeiten unbebaut bleibe und der

freien Benutzung des Publikums überlassen

werde. Die Einfriedigung und deren Unterhal-

tung und die Bepflanzung des Platzes mit Lin-

den übernimmt die Stadt“ (G. J. Venningerholz).

Der Kirchhof wird im Westen begrenzt durch

das einstige Hospital St. Spiritus oder „Zum

Heiligen Geist“, den stattlichsten überkomme-

nen gotischen Fachwerkbau der Stadt (Am

Münster 32/33), der sich riegelartig nach Nor-

den vorschiebt.

Zunächst im Besitz des Klosters St. Blasii,

wurde das Hospital 1525 Eigentum des Rates

und diente den Pilgern und Reisenden als

Herberge. Später war es, wie St. Georg, „der

dauernden Aufnahme alter und bedürftiger,

aber unbescholtener Bürger“ bestimmt. Nach

Ausweis zweier Bauinschriften wurde der ein-

drucksvolle Bau, der zu den viel beachteten

Fachwerkschöpfungen des südniedersächsi-

schen Raumes zählt, im Jahre 1500, im

Goldenen Jahr, von Mester Clawes errichtet:

ANNO XV FECIT MESTER CtVXWES l(N) DE(M)

GULDEN JAHRE.

Leicht aus der Straßenflucht zurückgesetzt

bildet der insgesamt 23 Fach messende lang

gestreckte Baukörper die Begrenzung des

Münsterplatzes im Westen. An seinem Außen-

bau lässt die klar zu erkennende Baunaht auf

zwei unterschiedliche Bauphasen schließen.

Bestimmendes konstruktives Prinzip des noch

spätgotischen Raum- und Formvorstellungen

folgenden Baues ist das Ineinandergreifen von

Geschoss- und Stockwerkbauweise. So sind

hohes Erd- und niedrigeres Zwischengeschoss

mittels durchlaufender Ständer, die von einem

Schwellenkranz ausgehen, zu einer Einheit

zusammengefasst. Davon klar abgesetzt kragt

zweiseitig der eigenständig abgezimmerte

Oberstock etwa 50 cm vor, der von gekehlten

schmucklosen Knaggen abgefangen wird. Das

Motiv der Knaggenreihung, das sich unterhalb

des Dachüberstandes bzw. des Giebels fort-

Am Münster 32/33. Ehern. Hospital St. Spiritus oder "Zum Heiligen Geist" (dat. 1500). Prächtiger Ständer-Geschossbau mit nördlicher Erweiterung

226