berichtet der Chronist Franciscus Lubecus:

„Anno 1491 ist das Bollwerk oder Zwinger und

Thor vorm Mühlen-Thor gemacht. Den Maurer-

meistern zu Lohn gegeben 4 Northeimische

Mark und 1 Göttingische zum Trinkgelde.“

Der von A. Hueg rekonstruierte Grundriss des

Mühlentores zeigt eine Toranlage des 18.Jh.,

die im Vergleich zum Oberen Tor weitaus dif-

ferenzierter erscheint: Vom inneren Torturm

gelangte man durch einen etwa 33 m langen,

zweifach geknickten Gang zum Außentor,

dessen Mittelstück teilweise überwölbt war. An

seiner Nordostecke entstanden die beiden

halbkreisförmigen eingebundenen Rondelle, die

Teile des Stadtgrabens prägten. Mitte des

18.Jh. waren in den Räumen der Toranlage das

Pförtnerhaus, das Torschreiberhaus, die Wa-

che und das Holzmagazin untergebracht. An

das einstige Mühlentor erinnert noch eine im

Sockel des Hauses Mühlenstraße 16/17 einge-

lassene Inschrifttafel, die Entstehungszeit

(1491) und den Baumeister (Hans Meinecke)

nennt. Nachdem 1497 eine steinerne Brücke

vor dem Höckelheimer Tor entstand, wurde

zwei Jahre später, im Jahre 1499, das Bollwerk

am Höckelheimer Tor errichtet.

Zu den drei Torbollwerken entstanden vier

Wallbollwerke, von denen das Roden-Bollwerk

im südlichen Teil der Stadt, östlich der

Wieterstraße, und das Schornsteins-Bollwerk

an der Nordostecke der Stadt, vor der Häuser-

straße, namentlich bekannt sind. Wiederher-

gestellt worden ist z.T. das Roden-Bollwerk,

bestehend aus einem mächtigen, sich eng an

den Wall anlehnenden Turm, wie ihn der

Merianstich zeigt. Darüber hinaus setzten die

nicht näherhin bekannten Bollwerke vor der

Zissekengasse und vor der Kurzen Straße bzw.

am Katzenteichswall (A. Hueg) markante Ak-

zente.

Die fortifikatorische Bedeutung des Northeimer

Befestigungsringes zeigte sich insbesondere

während des Dreißigjährigen Krieges, als die

Festungswälle lange Zeit den Belagerungen

standhielten. Erst die in der Stadt grassierende

Pest und politischer Druck führten zu einem

ehrenvollen Vergleich, den der Kommandeur

der Belagerer schließlich den Northeimern

anbot. Die Folgen dieser Kapitulation waren für

die Bürgerschaft einschneidend und leiteten

eine Entfestigung der Stadt ein. Gezwungen

wurden die Bürger in harter und mühevoller

Arbeit den hohen Wall, insbesondere an der

Nordseite, weitgehend abzutragen, den inneren

Graben aufzufüllen und die Streichwehre

niederzulegen. Die Arbeiten wurden zügig vor-

angetrieben. Die Bittschrift des Rates an Oberst

von Blankart vom 10. Februar 1629 belegt das

rigorose Vorgehen der Besatzer: „Die Wallarbeit

kennt weder Festtage noch Betstunden, die

Leute werden geprügelt, geschmissen und

gepeitscht. Mancher konnte in diesem nassen

und kalten Winter vor Mattigkeit und Hunger

nicht arbeiten“.

Um den Charakter der Stadt zu erhalten,

ersuchte Herzog Friedrich Ulrich von Braun-

schweig General Tilly 1629, die Niederlegung

der Mauer nicht zu erzwingen. Sein Bemühen

zur Sicherung der Stadtmauer hatte schließlich

Erfolg.

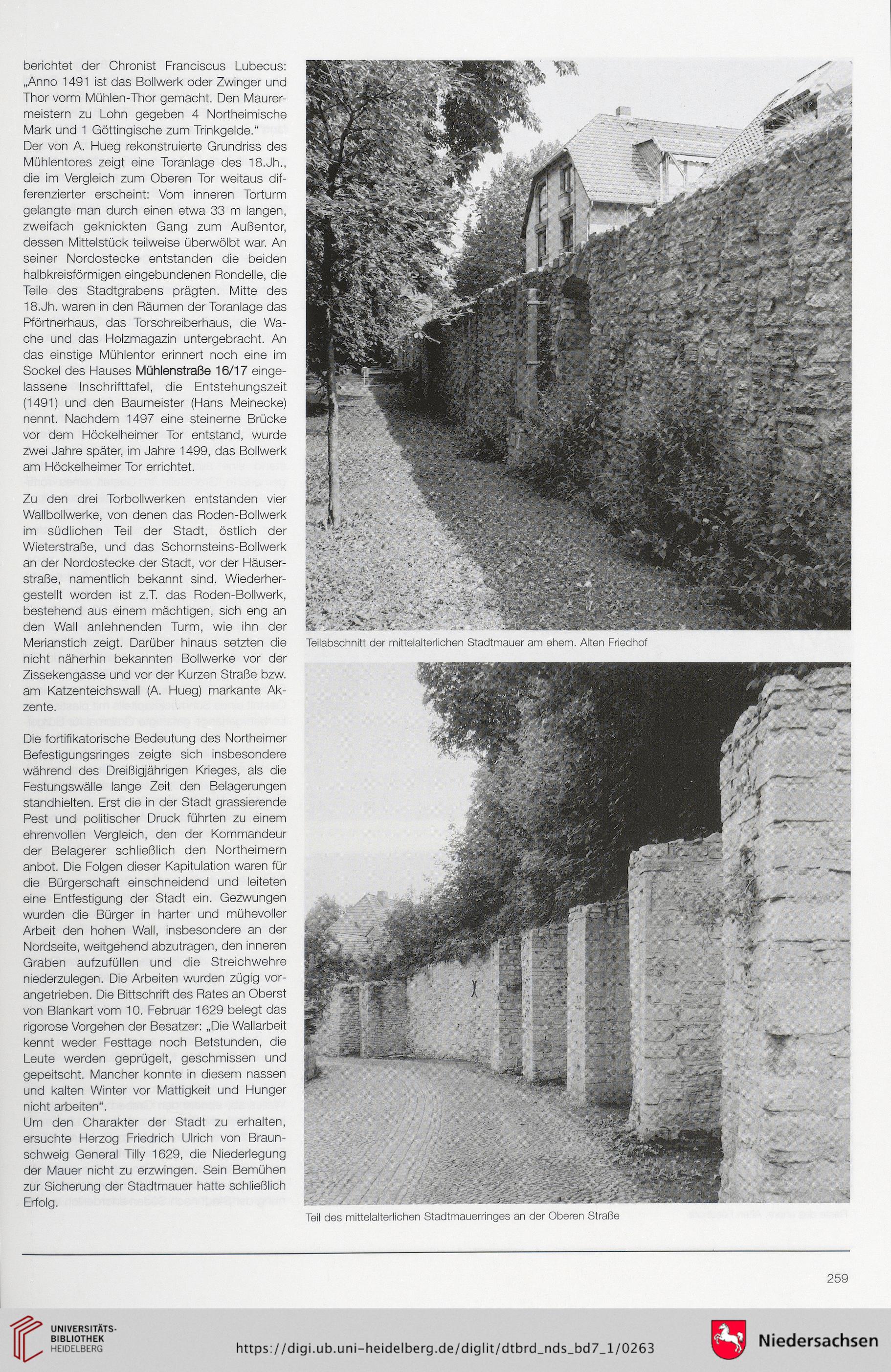

Teilabschnitt der mittelalterlichen Stadtmauer am ehern. Alten Friedhof

Teil des mittelalterlichen Stadtmauerringes an der Oberen Straße

259

„Anno 1491 ist das Bollwerk oder Zwinger und

Thor vorm Mühlen-Thor gemacht. Den Maurer-

meistern zu Lohn gegeben 4 Northeimische

Mark und 1 Göttingische zum Trinkgelde.“

Der von A. Hueg rekonstruierte Grundriss des

Mühlentores zeigt eine Toranlage des 18.Jh.,

die im Vergleich zum Oberen Tor weitaus dif-

ferenzierter erscheint: Vom inneren Torturm

gelangte man durch einen etwa 33 m langen,

zweifach geknickten Gang zum Außentor,

dessen Mittelstück teilweise überwölbt war. An

seiner Nordostecke entstanden die beiden

halbkreisförmigen eingebundenen Rondelle, die

Teile des Stadtgrabens prägten. Mitte des

18.Jh. waren in den Räumen der Toranlage das

Pförtnerhaus, das Torschreiberhaus, die Wa-

che und das Holzmagazin untergebracht. An

das einstige Mühlentor erinnert noch eine im

Sockel des Hauses Mühlenstraße 16/17 einge-

lassene Inschrifttafel, die Entstehungszeit

(1491) und den Baumeister (Hans Meinecke)

nennt. Nachdem 1497 eine steinerne Brücke

vor dem Höckelheimer Tor entstand, wurde

zwei Jahre später, im Jahre 1499, das Bollwerk

am Höckelheimer Tor errichtet.

Zu den drei Torbollwerken entstanden vier

Wallbollwerke, von denen das Roden-Bollwerk

im südlichen Teil der Stadt, östlich der

Wieterstraße, und das Schornsteins-Bollwerk

an der Nordostecke der Stadt, vor der Häuser-

straße, namentlich bekannt sind. Wiederher-

gestellt worden ist z.T. das Roden-Bollwerk,

bestehend aus einem mächtigen, sich eng an

den Wall anlehnenden Turm, wie ihn der

Merianstich zeigt. Darüber hinaus setzten die

nicht näherhin bekannten Bollwerke vor der

Zissekengasse und vor der Kurzen Straße bzw.

am Katzenteichswall (A. Hueg) markante Ak-

zente.

Die fortifikatorische Bedeutung des Northeimer

Befestigungsringes zeigte sich insbesondere

während des Dreißigjährigen Krieges, als die

Festungswälle lange Zeit den Belagerungen

standhielten. Erst die in der Stadt grassierende

Pest und politischer Druck führten zu einem

ehrenvollen Vergleich, den der Kommandeur

der Belagerer schließlich den Northeimern

anbot. Die Folgen dieser Kapitulation waren für

die Bürgerschaft einschneidend und leiteten

eine Entfestigung der Stadt ein. Gezwungen

wurden die Bürger in harter und mühevoller

Arbeit den hohen Wall, insbesondere an der

Nordseite, weitgehend abzutragen, den inneren

Graben aufzufüllen und die Streichwehre

niederzulegen. Die Arbeiten wurden zügig vor-

angetrieben. Die Bittschrift des Rates an Oberst

von Blankart vom 10. Februar 1629 belegt das

rigorose Vorgehen der Besatzer: „Die Wallarbeit

kennt weder Festtage noch Betstunden, die

Leute werden geprügelt, geschmissen und

gepeitscht. Mancher konnte in diesem nassen

und kalten Winter vor Mattigkeit und Hunger

nicht arbeiten“.

Um den Charakter der Stadt zu erhalten,

ersuchte Herzog Friedrich Ulrich von Braun-

schweig General Tilly 1629, die Niederlegung

der Mauer nicht zu erzwingen. Sein Bemühen

zur Sicherung der Stadtmauer hatte schließlich

Erfolg.

Teilabschnitt der mittelalterlichen Stadtmauer am ehern. Alten Friedhof

Teil des mittelalterlichen Stadtmauerringes an der Oberen Straße

259