34

Fr. Drexel, Über den Silberkessel von Gundestrup.

Italien verwiesen. Er hat zugleich auf das archaische Stilelement in den Tierfriesen

aufmerksam gemacht und die Abhängigkeit des Pflanzenwerks auf dem einen Fries

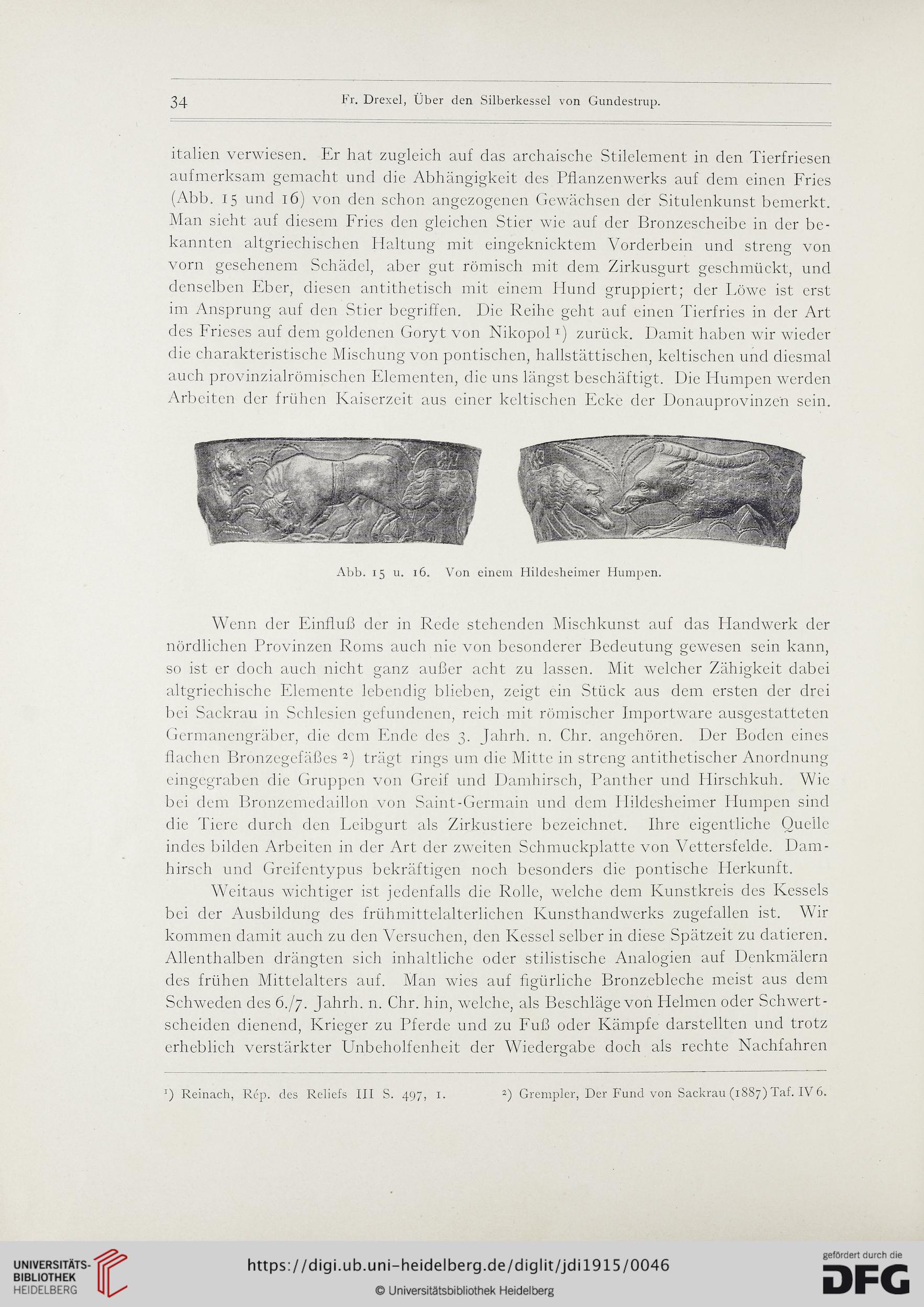

(Abb. 15 und 16) von den schon angezogenen Gewächsen der Situlenkunst bemerkt.

Man sieht auf diesem Fries den gleichen Stier wie auf der Bronzescheibe in der be-

kannten altgriechischen Haltung mit eingeknicktem Vorderbein und streng von

vorn gesehenem Schädel, aber gut römisch mit dem Zirkusgurt geschmückt, und

denselben Eber, diesen antithetisch mit einem Hund gruppiert; der Löwe ist erst

im Ansprung auf den Stier begriffen. Die Reihe geht auf einen Tierfries in der Art

des Frieses auf dem goldenen Goryt von NikopolT) zurück. Damit haben wir wieder

die charakteristische Mischung von politischen, hallstättischcn, keltischen und diesmal

auch provinzialrömischen Elementen, die uns längst beschäftigt. Die Humpen werden

Arbeiten der frühen Kaiserzeit aus einer keltischen Ecke der Donauprovinzen sein.

Abb. 15 u. 16. Von einem Hildesheimer Humpen.

Wenn der Einfluß der in Rede stehenden Mischkunst auf das Handwerk der

nördlichen Provinzen Roms auch nie von besonderer Bedeutung gewesen sein kann,

so ist er doch auch nicht ganz außer acht zu lassen. Mit welcher Zähigkeit dabei

altgriechische Elemente lebendig blieben, zeigt ein Stück aus dem ersten der drei

bei Sackrau in Schlesien gefundenen, reich mit römischer Importware ausgestatteten

Germanengräber, die dem Ende des 3. Jahrh. n. Chr. angchörcn. Der Boden eines

flachen Bronzegefäßes trägt rings um die Mitte in streng antithetischer Anordnung

eingegraben die Gruppen von Greif und Damhirsch, Panther und Hirschkuh. Wie

bei dem Bronzemedaillon von Saint-Germain und dem Flildesheimer Humpen sind

die Tiere durch den Leibgurt als Zirkustiere bezeichnet. Ihre eigentliche Quelle

indes bilden Arbeiten in der Art der zweiten Schmuckplatte von Vettersfelde. Dam-

hirsch und Greifentypus bekräftigen noch besonders die politische Herkunft.

Weitaus wichtiger ist jedenfalls die Rolle, welche dem Kunstkreis des Kessels

bei der Ausbildung des frühmittelalterlichen Kunsthandwerks zugefallen ist. Wir

kommen damit auch zu den Versuchen, den Kessel selber in diese Spätzeit zu datieren.

Allenthalben drängten sich inhaltliche oder stilistische Analogien auf Denkmälern

des frühen Mittelalters auf. Man wies auf figürliche Bronzebleche meist aus dem

Schweden des 6.//. Jahrh. n. Chr. hin, welche, als Beschläge von Helmen oder Schwert-

scheiden dienend, Krieger zu Pferde und zu Fuß oder Kämpfe darstellten und trotz

erheblich verstärkter Unbeholfenheit der Wiedergabe doch als rechte Nachfahren

T) Reinach, Rep. des Reliefs III S. 497, 1.

■) Grempler, Der Fund von Sackrau (1887) Taf. IV 6.

Fr. Drexel, Über den Silberkessel von Gundestrup.

Italien verwiesen. Er hat zugleich auf das archaische Stilelement in den Tierfriesen

aufmerksam gemacht und die Abhängigkeit des Pflanzenwerks auf dem einen Fries

(Abb. 15 und 16) von den schon angezogenen Gewächsen der Situlenkunst bemerkt.

Man sieht auf diesem Fries den gleichen Stier wie auf der Bronzescheibe in der be-

kannten altgriechischen Haltung mit eingeknicktem Vorderbein und streng von

vorn gesehenem Schädel, aber gut römisch mit dem Zirkusgurt geschmückt, und

denselben Eber, diesen antithetisch mit einem Hund gruppiert; der Löwe ist erst

im Ansprung auf den Stier begriffen. Die Reihe geht auf einen Tierfries in der Art

des Frieses auf dem goldenen Goryt von NikopolT) zurück. Damit haben wir wieder

die charakteristische Mischung von politischen, hallstättischcn, keltischen und diesmal

auch provinzialrömischen Elementen, die uns längst beschäftigt. Die Humpen werden

Arbeiten der frühen Kaiserzeit aus einer keltischen Ecke der Donauprovinzen sein.

Abb. 15 u. 16. Von einem Hildesheimer Humpen.

Wenn der Einfluß der in Rede stehenden Mischkunst auf das Handwerk der

nördlichen Provinzen Roms auch nie von besonderer Bedeutung gewesen sein kann,

so ist er doch auch nicht ganz außer acht zu lassen. Mit welcher Zähigkeit dabei

altgriechische Elemente lebendig blieben, zeigt ein Stück aus dem ersten der drei

bei Sackrau in Schlesien gefundenen, reich mit römischer Importware ausgestatteten

Germanengräber, die dem Ende des 3. Jahrh. n. Chr. angchörcn. Der Boden eines

flachen Bronzegefäßes trägt rings um die Mitte in streng antithetischer Anordnung

eingegraben die Gruppen von Greif und Damhirsch, Panther und Hirschkuh. Wie

bei dem Bronzemedaillon von Saint-Germain und dem Flildesheimer Humpen sind

die Tiere durch den Leibgurt als Zirkustiere bezeichnet. Ihre eigentliche Quelle

indes bilden Arbeiten in der Art der zweiten Schmuckplatte von Vettersfelde. Dam-

hirsch und Greifentypus bekräftigen noch besonders die politische Herkunft.

Weitaus wichtiger ist jedenfalls die Rolle, welche dem Kunstkreis des Kessels

bei der Ausbildung des frühmittelalterlichen Kunsthandwerks zugefallen ist. Wir

kommen damit auch zu den Versuchen, den Kessel selber in diese Spätzeit zu datieren.

Allenthalben drängten sich inhaltliche oder stilistische Analogien auf Denkmälern

des frühen Mittelalters auf. Man wies auf figürliche Bronzebleche meist aus dem

Schweden des 6.//. Jahrh. n. Chr. hin, welche, als Beschläge von Helmen oder Schwert-

scheiden dienend, Krieger zu Pferde und zu Fuß oder Kämpfe darstellten und trotz

erheblich verstärkter Unbeholfenheit der Wiedergabe doch als rechte Nachfahren

T) Reinach, Rep. des Reliefs III S. 497, 1.

■) Grempler, Der Fund von Sackrau (1887) Taf. IV 6.