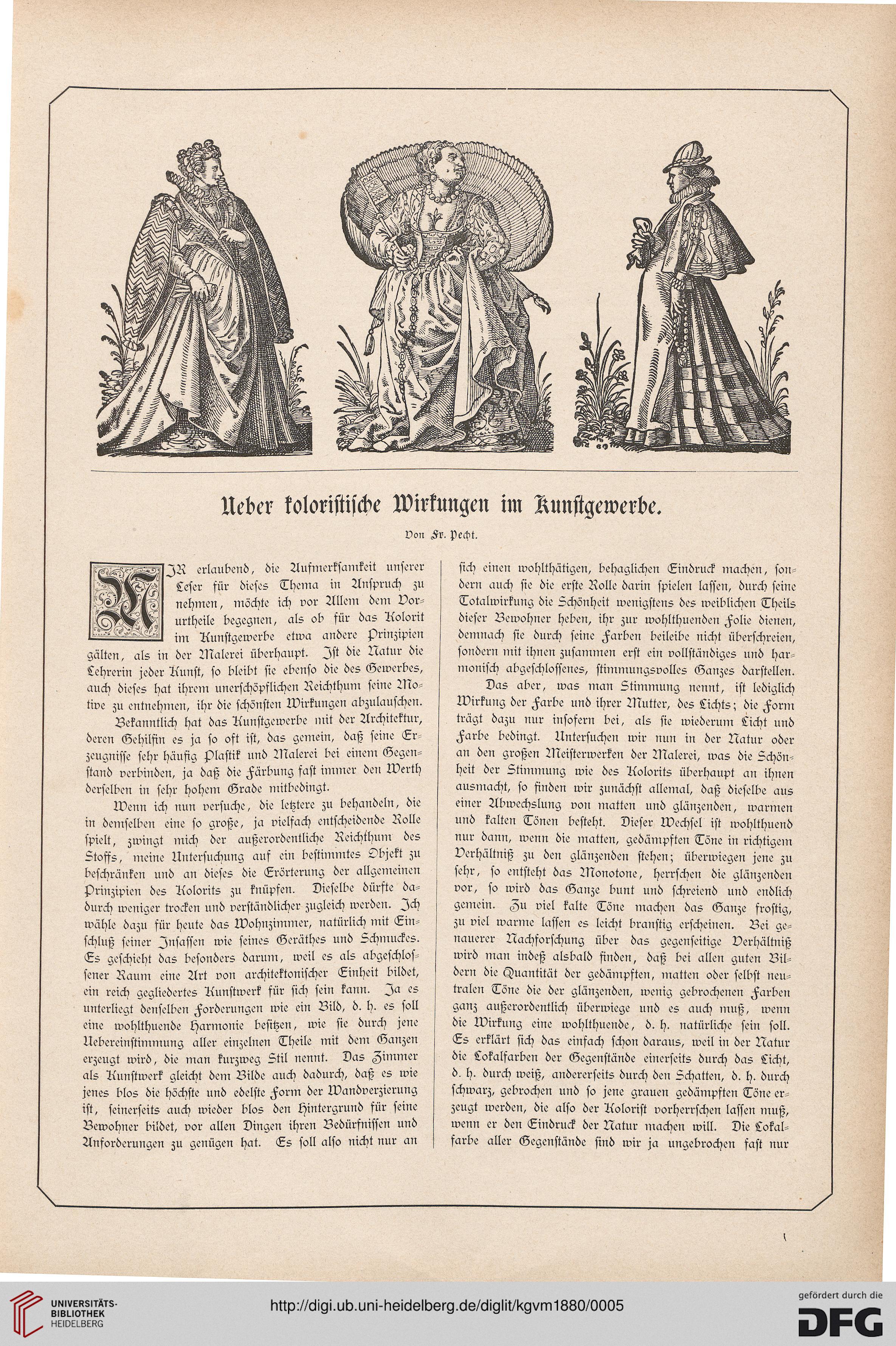

Heber koloristische Wirkungen im Lnnstgewerbc.

Don

erlaubend, die Aufmerksanrkeit unserer

Leser für dieses Thema in Anspruch zu

nehmen, möchte ich vor Allem dein Bor-

urtheile begegnen, als ob für das Kolorit

im Kunstgewerbe etwa andere Prinzipien

gälten, als in der Malerei überhaupt. öie Natur die

Lehrerin jeder Kunst, so bleibt sie ebenso die des Gewerbes,

auch dieses hat ihrem unerschöpflichen Reichthum seine Mo-

tive zu entnehmen, ihr die schönsten Wirkungen abzulauschen.

Bekanntlich hat das Kunstgewerbe mit der Architektur,

deren Gehilfin es ja so oft ist, das gemein, daß feine Er

Zeugnisse sehr häufig Elastik und Malerei bei einem Gegen-

stand verbinden, ja daß die Färbung fast immer den Werth

derselben in sehr hohem Grade mitbedingt.

Wenn ich nun versuche, die letztere zu behandeln, die

in demselben eine so große, ja vielfach entscheidende Rolle

spielt, zwingt mich der außerordentliche Reichkhum des

Stoffs, meine Untersuchung auf ein bestimmtes Objekt zu

beschränken und an dieses die Erörterung der allgemeinen

Prinzipien des Kolorits zu knüpfen. Dieselbe dürfte da-

durch weniger trocken und verständlicher zugleich werden. Ich

wähle dazu für heute das Wohnzimmer, natürlich mit Ein-

schluß seiner Insassen wie seines Geräthes und Schmuckes.

Es geschieht das besonders darum, weil es als abgeschlos-

sener Rauin eine Art von architektonischer Einheit bildet,

ein reich gegliedertes Kunstwerk für sich sein kann. Ja es

unterliegt denselben Forderungen ivie ein Bild, d. h. es soll

eine wohlthuende charmonie besitzen, wie sie durch jene

Uebereinstimmung aller einzelnen Theile mit dem Ganzen

erzeugt wird, die man kurzweg Stil nennt. Das Zimmer

als Kunstwerk gleicht dem Bilde auch dadurch, daß es wie

jenes blos die höchste und edelste Form der Wandverzierung

ist, seinerseits auch wieder blos den Hintergrund für seine

Bewohner bildet, vor allen Dingen ihren Bedürfnissen und

Anforderungen zu genügen hat. Es soll also nicht nur an

Fr. pecht.

sich einen wohlthätigen, behaglichen Eindruck machen, son-

dern auch sie die erste Rolle darin spielen lassen, durch seine

Totalwirkung die Schönheit wenigstens des weiblichen Theils

dieser Bewohner heben, ihr zur wohlthuenden Folie dienen,

demnach sie durch seine Farben beileibe nicht überschreien,

sondern mit ihnen zusammen erst ein vollständiges und har-

monisch abgeschlossenes, stimmungsvolles Ganzes darstellen.

Das aber, was man Stimmung nennt, ist lediglich

Wirkung der Farbe und ihrer Mutter, des Lichts; die Form

trägt dazu nur insofern bei, als sie wiederum Licht und

Farbe bedingt. Untersuchen wir nun in der Natur oder

an den großen Meisterwerken der Malerei, was die Schön-

heit der Stimmung wie des Kolorits überhaupt an ihnen

ausmacht, so finden wir zunächst allemal, daß dieselbe aus

einer Abwechslung von matten und glänzenden, warmen

und kalten Tönen besteht. Dieser Wechsel ist wohlthuend

nur dann, wenn die matten, gedämpften Töne in richtigem

Berhältniß zu den glänzenden stehen; überwiegen jene zu

sehr, so entsteht das Monotone, herrschen die glänzenden

vor, so wird das Ganze bunt und schreiend und endlich

gemein. Zu viel kalte Töne machen das Ganze frostig,

zu viel warnie lassen es leicht branstig erscheinen. Bei ge-

nauerer Nachforschung über das gegenseitige Berhältniß

wird man indeß alsbald finden, daß bei allen guten Bil-

dern die Quantität der gedämpften, matten oder selbst neu-

tralen Töne die der glänzenden, wenig gebrochenen Farben

ganz außerordentlich überwiege und es auch muß, wenn

die Wirkung eine wohlthuende, d. h. natürliche sein soll.

Es erklärt sich das einfach schon daraus, weil in der Natur

die Lokalfarben der Gegenstände einerseits durch das Licht,

d. h. durch weiß, andererseits durch den Schatten, d. h. durch

schwarz, gebrochen und so jene grauen gedämpften Töne er-

zeugt werden, die also der Kolorist vorherrschen lassen muß,

wenn er den Eindruck der Natur machen will. Die Lokal-

farbe aller Gegenstände sind wir ja ungebrochen fast nur

t