Drei junge Münchener Graphiker.

■CBri'SmMtram

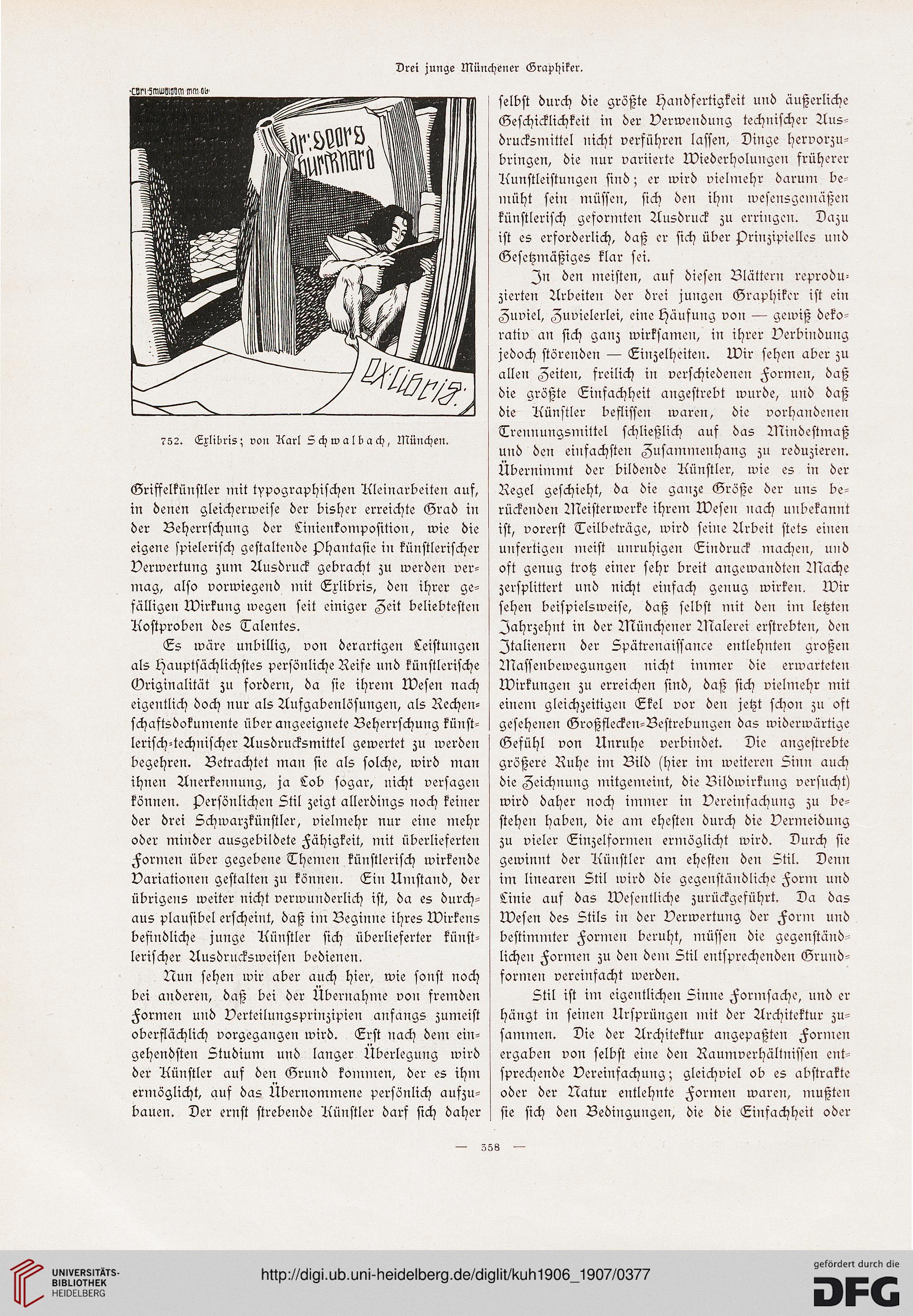

752. Exlibris; von Karl Schwalbach, München.

Griffelkünstler mit typographischen Aleinarbeiten auf,

in denen gleicherweise der bisher erreichte Grad in

der Beherrschung der Linienkomposition, wie die

eigene spielerisch gestaltende Phantasie in künstlerischer

Verwertung zum Ausdruck gebracht zu werden ver-

mag, also vorwiegend mit Exlibris, den ihrer ge-

fälligen Wirkung wegen feit einiger Zeit beliebtesten

Aostproben des Talentes.

Es wäre unbillig, von derartigen Leistungen

als hauptsächlichstes persönliche Reise und künstlerische

Originalität zu fordern, da sie ihrem Wesen nach

eigentlich doch nur als Aufgabenlösungen, als Rechen-

schaftsdokumente über angeeignete Beherrschung künst-

lerisch-technischer Ausdrucksmittel gewertet zu werden

begehren. Betrachtet man sie als solche, wird man

ihnen Anerkennung, ja Lob sogar, nicht versagen

können, persönlichen Stil zeigt allerdings noch keiner

der drei Schwarzkünstler, vielmehr nur eine mehr

oder minder ausgebildete Fähigkeit, mit überlieferten

Formen über gegebene Themen künstlerisch wirkende

Variationen gestalten zu können. Ein Umstand, der

übrigens weiter nicht verwunderlich ist, da es durch-

aus plausibel erscheint, daß im Beginne ihres Wirkens

befindliche junge Aünstler sich überlieferter künst-

lerischer Ausdrucksweisen bedienen.

Nun sehen wir aber auch hier, wie sonst noch

bei anderen, daß bei der Übernahme von fremden

Formen und Verteilungsprinzipien anfangs zumeist

oberfiächlich vorgegangen wird. Erst nach dem ein-

gehendsten Studium und langer Überlegung wird

der Aünstler auf den Grund kommen, der es ihm

ermöglicht, auf das Übernommene persönlich aufzu-

bauen. Der ernst strebende Aünstler darf sich daher

selbst durch die größte Handfertigkeit und äußerliche

Geschicklichkeit in der Verwendung technischer Aus-

drucksmittel nicht verführen lassen, Dinge hervorzu-

bringen, die nur variierte Wiederholungen früherer

Aunstleistungen sind; er wird vielmehr darum be-

inüht sein müssen, sich den ihm wesensgemäßen

künstlerisch geformten Ausdruck zu erringen. Dazu

ist es erforderlich, daß er sich über Prinzipielles und

Gesetznräßiges klar sei.

In den meisten, auf diesen Blättern reprodu-

zierten Arbeiten der drei jungen Graphiker ist ein

Zuviel, Zuvielerlei, eine Häufung von — gewiß deko-

rativ an sich ganz wirksamen, in ihrer Verbindung

jedoch störenden — Einzelheiten. Wir sehen aber zu

allen Zeiten, freilich in verschiedenen Formen, daß

die größte Einfachheit angestrebt wurde, und daß

die Aünstler beflissen waren, die vorhandenen

Trennungsmittel schließlich auf das Mindestmaß

und den einfachsten Zusammenhang zu reduziere».

Übernimmt der bildende Aünstler, wie es in der

Regel geschieht, da die ganze Größe der uns be-

rückenden Meisterwerke ihren: Wesen nach unbekannt

ist, vorerst Teilbeträge, wird seine Arbeit stets einen

unfertigen meist unruhigen Eindruck machen, und

oft genug trotz einer sehr breit angewandten Wache

zersplittert und nicht einfach genug wirken. Wir

sehen beispielsweise, daß selbst mit den in: letzten

Jahrzehnt in der Münchener Malerei erstrebten, den

Italienern der Spätrenaissance entlehnten großen

Massenbewegungen nicht immer die erwarteten

Wirkungen zu erreichen sind, daß sich vielmehr mit

einem gleichzeitigen Ekel vor den jetzt schon zu oft

gesehenen Großflecken-Bestrebungen das widerwärtige

Gefühl von Unruhe verbindet. Die angestrebte

größere Ruhe in: Bild (hier im weiteren Sinn auch

die Zeichnung mitgemeint, die Bildwirkung versucht)

wird daher noch immer in Vereinfachung zu be-

stehen haben, die am ehesten durch die Vermeidung

zu vieler Einzelsormen erinöglicht wird. Durch sie

gewinnt der Aünstler am ehesten den Stil. Denn

in: linearen Stil wird die gegenständliche Forn: und

Linie auf das Wesentliche zurückgeführt. Da das

Wesen des Stils in der Verwertung der Form und

bestimmter Formen beruht, müssen die gegenständ-

lichen Formen zu den den: Stil entsprechenden Grund-

formen vereinfacht werden.

Stil ist in: eigentlichen Sinne Formsache, und er

hängt in seinen Ursprüngen mit der Architektur zu-

sammen. Die der Architektur angepaßten Forn:en

ergaben von selbst eine den Raumverhältnissen ent-

sprechende Vereinfachung; gleichviel ob es abstrakte

oder der Natur entlehnte Formen waren, mußten

sie sich den Bedingungen, die die Einfachheit oder

258

■CBri'SmMtram

752. Exlibris; von Karl Schwalbach, München.

Griffelkünstler mit typographischen Aleinarbeiten auf,

in denen gleicherweise der bisher erreichte Grad in

der Beherrschung der Linienkomposition, wie die

eigene spielerisch gestaltende Phantasie in künstlerischer

Verwertung zum Ausdruck gebracht zu werden ver-

mag, also vorwiegend mit Exlibris, den ihrer ge-

fälligen Wirkung wegen feit einiger Zeit beliebtesten

Aostproben des Talentes.

Es wäre unbillig, von derartigen Leistungen

als hauptsächlichstes persönliche Reise und künstlerische

Originalität zu fordern, da sie ihrem Wesen nach

eigentlich doch nur als Aufgabenlösungen, als Rechen-

schaftsdokumente über angeeignete Beherrschung künst-

lerisch-technischer Ausdrucksmittel gewertet zu werden

begehren. Betrachtet man sie als solche, wird man

ihnen Anerkennung, ja Lob sogar, nicht versagen

können, persönlichen Stil zeigt allerdings noch keiner

der drei Schwarzkünstler, vielmehr nur eine mehr

oder minder ausgebildete Fähigkeit, mit überlieferten

Formen über gegebene Themen künstlerisch wirkende

Variationen gestalten zu können. Ein Umstand, der

übrigens weiter nicht verwunderlich ist, da es durch-

aus plausibel erscheint, daß im Beginne ihres Wirkens

befindliche junge Aünstler sich überlieferter künst-

lerischer Ausdrucksweisen bedienen.

Nun sehen wir aber auch hier, wie sonst noch

bei anderen, daß bei der Übernahme von fremden

Formen und Verteilungsprinzipien anfangs zumeist

oberfiächlich vorgegangen wird. Erst nach dem ein-

gehendsten Studium und langer Überlegung wird

der Aünstler auf den Grund kommen, der es ihm

ermöglicht, auf das Übernommene persönlich aufzu-

bauen. Der ernst strebende Aünstler darf sich daher

selbst durch die größte Handfertigkeit und äußerliche

Geschicklichkeit in der Verwendung technischer Aus-

drucksmittel nicht verführen lassen, Dinge hervorzu-

bringen, die nur variierte Wiederholungen früherer

Aunstleistungen sind; er wird vielmehr darum be-

inüht sein müssen, sich den ihm wesensgemäßen

künstlerisch geformten Ausdruck zu erringen. Dazu

ist es erforderlich, daß er sich über Prinzipielles und

Gesetznräßiges klar sei.

In den meisten, auf diesen Blättern reprodu-

zierten Arbeiten der drei jungen Graphiker ist ein

Zuviel, Zuvielerlei, eine Häufung von — gewiß deko-

rativ an sich ganz wirksamen, in ihrer Verbindung

jedoch störenden — Einzelheiten. Wir sehen aber zu

allen Zeiten, freilich in verschiedenen Formen, daß

die größte Einfachheit angestrebt wurde, und daß

die Aünstler beflissen waren, die vorhandenen

Trennungsmittel schließlich auf das Mindestmaß

und den einfachsten Zusammenhang zu reduziere».

Übernimmt der bildende Aünstler, wie es in der

Regel geschieht, da die ganze Größe der uns be-

rückenden Meisterwerke ihren: Wesen nach unbekannt

ist, vorerst Teilbeträge, wird seine Arbeit stets einen

unfertigen meist unruhigen Eindruck machen, und

oft genug trotz einer sehr breit angewandten Wache

zersplittert und nicht einfach genug wirken. Wir

sehen beispielsweise, daß selbst mit den in: letzten

Jahrzehnt in der Münchener Malerei erstrebten, den

Italienern der Spätrenaissance entlehnten großen

Massenbewegungen nicht immer die erwarteten

Wirkungen zu erreichen sind, daß sich vielmehr mit

einem gleichzeitigen Ekel vor den jetzt schon zu oft

gesehenen Großflecken-Bestrebungen das widerwärtige

Gefühl von Unruhe verbindet. Die angestrebte

größere Ruhe in: Bild (hier im weiteren Sinn auch

die Zeichnung mitgemeint, die Bildwirkung versucht)

wird daher noch immer in Vereinfachung zu be-

stehen haben, die am ehesten durch die Vermeidung

zu vieler Einzelsormen erinöglicht wird. Durch sie

gewinnt der Aünstler am ehesten den Stil. Denn

in: linearen Stil wird die gegenständliche Forn: und

Linie auf das Wesentliche zurückgeführt. Da das

Wesen des Stils in der Verwertung der Form und

bestimmter Formen beruht, müssen die gegenständ-

lichen Formen zu den den: Stil entsprechenden Grund-

formen vereinfacht werden.

Stil ist in: eigentlichen Sinne Formsache, und er

hängt in seinen Ursprüngen mit der Architektur zu-

sammen. Die der Architektur angepaßten Forn:en

ergaben von selbst eine den Raumverhältnissen ent-

sprechende Vereinfachung; gleichviel ob es abstrakte

oder der Natur entlehnte Formen waren, mußten

sie sich den Bedingungen, die die Einfachheit oder

258