S ERSTE INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR MODERNE DEKORATIVE KUNST IN TURIN

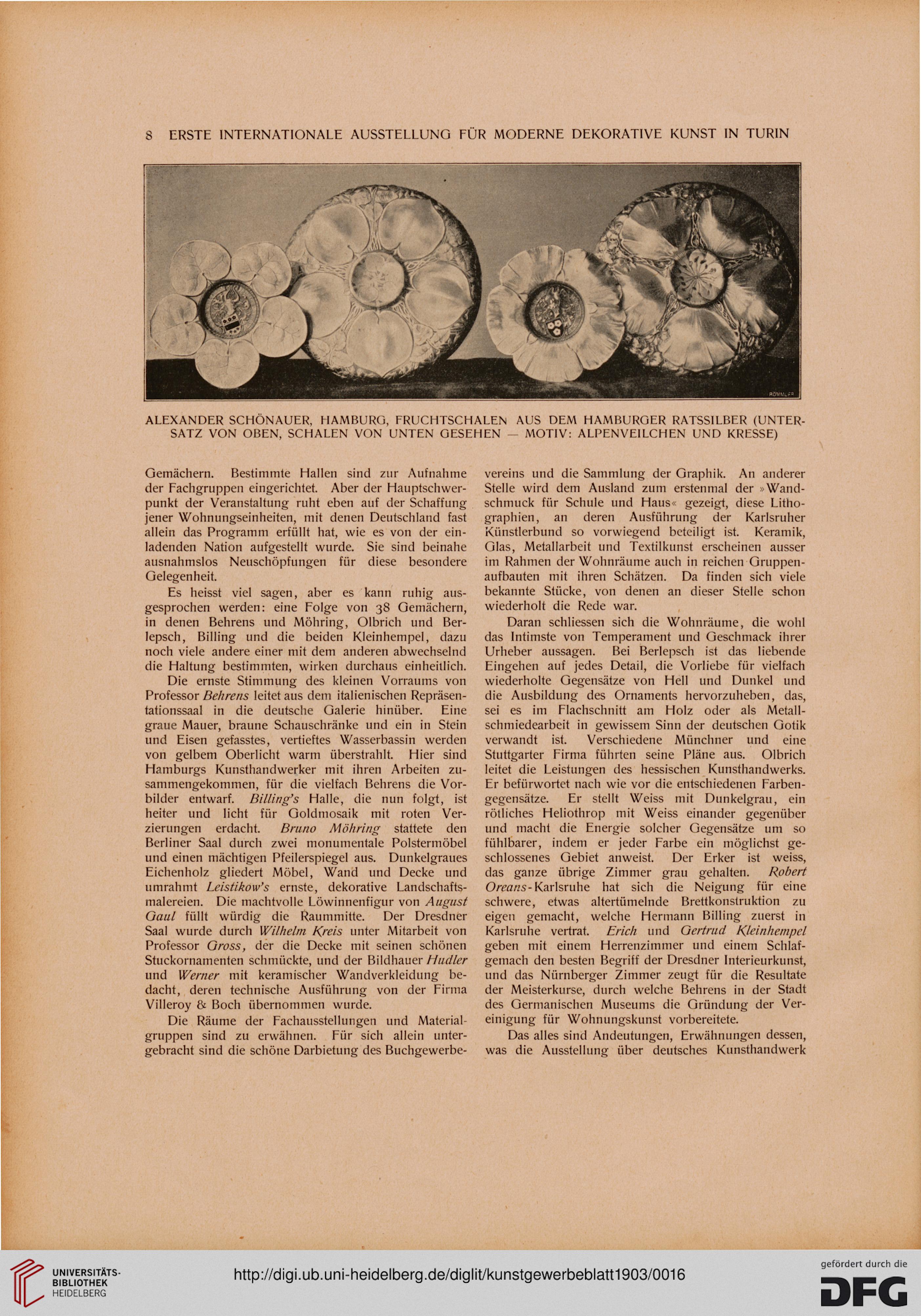

ALEXANDER SCHÖNAUER, HAMBURG, FRUCHTSCHALEN AUS DEM HAMBURGER RATSSILBER (UNTER-

SATZ VON OBEN, SCHALEN VON UNTEN GESEHEN - MOTIV: ALPENVEILCHEN UND KRESSE)

Gemächern. Bestimmte Hallen sind zur Aufnahme

der Fachgruppen eingerichtet. Aber der Hauptschwer-

punkt der Veranstaltung ruht eben auf der Schaffung

jener Wohnungseinheiten, mit denen Deutschland fast

allein das Programm erfüllt hat, wie es von der ein-

ladenden Nation aufgestellt wurde. Sie sind beinahe

ausnahmslos Neuschöpfungen für diese besondere

Gelegenheit.

Es heisst viel sagen, aber es kann ruhig aus-

gesprochen werden: eine Folge von 38 Gemächern,

in denen Behrens und Möhring, Olbrich und Ber-

lepsch, Billing und die beiden Kleinhempel, dazu

noch viele andere einer mit dem anderen abwechselnd

die Haltung bestimmten, wirken durchaus einheitlich.

Die ernste Stimmung des kleinen Vorraums von

Professor Behrens leitet aus dem italienischen Repräsen-

tationssaal in die deutsche Galerie hinüber. Eine

graue Mauer, braune Schauschränke und ein in Stein

und Eisen gefasstes, vertieftes Wasserbassin werden

von gelbem Oberlicht warm überstrahlt. Hier sind

Hamburgs Kunsthandwerker mit ihren Arbeiten zu-

sammengekommen, für die vielfach Behrens die Vor-

bilder entwarf. Billing's Halle, die nun folgt, ist

heiter und licht für Goldmosaik mit roten Ver-

zierungen erdacht. Bruno Möhring stattete den

Berliner Saal durch zwei monumentale Polstermöbel

und einen mächtigen Pfeilerspiegel aus. Dunkelgraues

Eichenholz gliedert Möbel, Wand und Decke und

umrahmt Leistikow's ernste, dekorative Landschafts-

malereien. Die machtvolle Löwinnenfigur von August

Gaul füllt würdig die Raummitte. Der Dresdner

Saal wurde durch Wilhelm Kreis unter Mitarbeit von

Professor Gross, der die Decke mit seinen schönen

Stuckornamenten schmückte, und der Bildhauer Hudler

und Werner mit keramischer Wandverkleidung be-

dacht, deren technische Ausführung von der Firma

Villeroy & Boch übernommen wurde.

Die Räume der Fachausstellungen und Material-

gruppen sind zu erwähnen. Für sich allein unter-

gebracht sind die schöne Darbietung des Buchgewerbe-

vereins und die Sammlung der Graphik. An anderer

Stelle wird dem Ausland zum erstenmal der »Wand-

schmuck für Schule und Haus« gezeigt, diese Litho-

graphien, an deren Ausführung der Karlsruher

Künstlerbund so vorwiegend beteiligt ist. Keramik,

Glas, Metallarbeit und Textilkunst erscheinen ausser

im Rahmen der Wohnräume auch in reichen Gruppen-

aufbauten mit ihren Schätzen. Da finden sich viele

bekannte Stücke, von denen an dieser Stelle schon

wiederholt die Rede war.

Daran schliessen sich die Wohnräume, die wohl

das Intimste von Temperament und Geschmack ihrer

Urheber aussagen. Bei Berlepsch ist das liebende

Eingehen auf jedes Detail, die Vorliebe für vielfach

wiederholte Gegensätze von Hell und Dunkel und

die Ausbildung des Ornaments hervorzuheben, das,

sei es im Flachschnitt am Holz oder als Metall-

schmiedearbeit in gewissem Sinn der deutschen Gotik

verwandt ist. Verschiedene Münchner und eine

Stuttgarter Firma führten seine Pläne aus. Olbrich

leitet die Leistungen des hessischen Kunsthandwerks.

Er befürwortet nach wie vor die entschiedenen Farben-

gegensätze. Er stellt Weiss mit Dunkelgrau, ein

rötliches Heliothrop mit Weiss einander gegenüber

und macht die Energie solcher Gegensätze um so

fühlbarer, indem er jeder Farbe ein möglichst ge-

schlossenes Gebiet anweist. Der Erker ist weiss,

das ganze übrige Zimmer grau gehalten. Robert

Oreans- Karlsruhe hat sich die Neigung für eine

schwere, etwas altertümelnde Brettkonstruktion zu

eigen gemacht, welche Hermann Billing zuerst in

Karlsruhe vertrat. Erich und Gertrud Kleinhempel

geben mit einem Herrenzimmer und einem Schlaf-

gemach den besten Begriff der Dresdner Interieurkunst,

und das Nürnberger Zimmer zeugt für die Resultate

der Meisterkurse, durch welche Behrens in der Stadt

des Germanischen Museums die Gründung der Ver-

einigung für Wohnungskunst vorbereitete.

Das alles sind Andeutungen, Erwähnungen dessen,

was die Ausstellung über deutsches Kunsthandwerk

ALEXANDER SCHÖNAUER, HAMBURG, FRUCHTSCHALEN AUS DEM HAMBURGER RATSSILBER (UNTER-

SATZ VON OBEN, SCHALEN VON UNTEN GESEHEN - MOTIV: ALPENVEILCHEN UND KRESSE)

Gemächern. Bestimmte Hallen sind zur Aufnahme

der Fachgruppen eingerichtet. Aber der Hauptschwer-

punkt der Veranstaltung ruht eben auf der Schaffung

jener Wohnungseinheiten, mit denen Deutschland fast

allein das Programm erfüllt hat, wie es von der ein-

ladenden Nation aufgestellt wurde. Sie sind beinahe

ausnahmslos Neuschöpfungen für diese besondere

Gelegenheit.

Es heisst viel sagen, aber es kann ruhig aus-

gesprochen werden: eine Folge von 38 Gemächern,

in denen Behrens und Möhring, Olbrich und Ber-

lepsch, Billing und die beiden Kleinhempel, dazu

noch viele andere einer mit dem anderen abwechselnd

die Haltung bestimmten, wirken durchaus einheitlich.

Die ernste Stimmung des kleinen Vorraums von

Professor Behrens leitet aus dem italienischen Repräsen-

tationssaal in die deutsche Galerie hinüber. Eine

graue Mauer, braune Schauschränke und ein in Stein

und Eisen gefasstes, vertieftes Wasserbassin werden

von gelbem Oberlicht warm überstrahlt. Hier sind

Hamburgs Kunsthandwerker mit ihren Arbeiten zu-

sammengekommen, für die vielfach Behrens die Vor-

bilder entwarf. Billing's Halle, die nun folgt, ist

heiter und licht für Goldmosaik mit roten Ver-

zierungen erdacht. Bruno Möhring stattete den

Berliner Saal durch zwei monumentale Polstermöbel

und einen mächtigen Pfeilerspiegel aus. Dunkelgraues

Eichenholz gliedert Möbel, Wand und Decke und

umrahmt Leistikow's ernste, dekorative Landschafts-

malereien. Die machtvolle Löwinnenfigur von August

Gaul füllt würdig die Raummitte. Der Dresdner

Saal wurde durch Wilhelm Kreis unter Mitarbeit von

Professor Gross, der die Decke mit seinen schönen

Stuckornamenten schmückte, und der Bildhauer Hudler

und Werner mit keramischer Wandverkleidung be-

dacht, deren technische Ausführung von der Firma

Villeroy & Boch übernommen wurde.

Die Räume der Fachausstellungen und Material-

gruppen sind zu erwähnen. Für sich allein unter-

gebracht sind die schöne Darbietung des Buchgewerbe-

vereins und die Sammlung der Graphik. An anderer

Stelle wird dem Ausland zum erstenmal der »Wand-

schmuck für Schule und Haus« gezeigt, diese Litho-

graphien, an deren Ausführung der Karlsruher

Künstlerbund so vorwiegend beteiligt ist. Keramik,

Glas, Metallarbeit und Textilkunst erscheinen ausser

im Rahmen der Wohnräume auch in reichen Gruppen-

aufbauten mit ihren Schätzen. Da finden sich viele

bekannte Stücke, von denen an dieser Stelle schon

wiederholt die Rede war.

Daran schliessen sich die Wohnräume, die wohl

das Intimste von Temperament und Geschmack ihrer

Urheber aussagen. Bei Berlepsch ist das liebende

Eingehen auf jedes Detail, die Vorliebe für vielfach

wiederholte Gegensätze von Hell und Dunkel und

die Ausbildung des Ornaments hervorzuheben, das,

sei es im Flachschnitt am Holz oder als Metall-

schmiedearbeit in gewissem Sinn der deutschen Gotik

verwandt ist. Verschiedene Münchner und eine

Stuttgarter Firma führten seine Pläne aus. Olbrich

leitet die Leistungen des hessischen Kunsthandwerks.

Er befürwortet nach wie vor die entschiedenen Farben-

gegensätze. Er stellt Weiss mit Dunkelgrau, ein

rötliches Heliothrop mit Weiss einander gegenüber

und macht die Energie solcher Gegensätze um so

fühlbarer, indem er jeder Farbe ein möglichst ge-

schlossenes Gebiet anweist. Der Erker ist weiss,

das ganze übrige Zimmer grau gehalten. Robert

Oreans- Karlsruhe hat sich die Neigung für eine

schwere, etwas altertümelnde Brettkonstruktion zu

eigen gemacht, welche Hermann Billing zuerst in

Karlsruhe vertrat. Erich und Gertrud Kleinhempel

geben mit einem Herrenzimmer und einem Schlaf-

gemach den besten Begriff der Dresdner Interieurkunst,

und das Nürnberger Zimmer zeugt für die Resultate

der Meisterkurse, durch welche Behrens in der Stadt

des Germanischen Museums die Gründung der Ver-

einigung für Wohnungskunst vorbereitete.

Das alles sind Andeutungen, Erwähnungen dessen,

was die Ausstellung über deutsches Kunsthandwerk