ERSTE INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR MODERNE DEKORATIVE KUNST IN TURIN 11

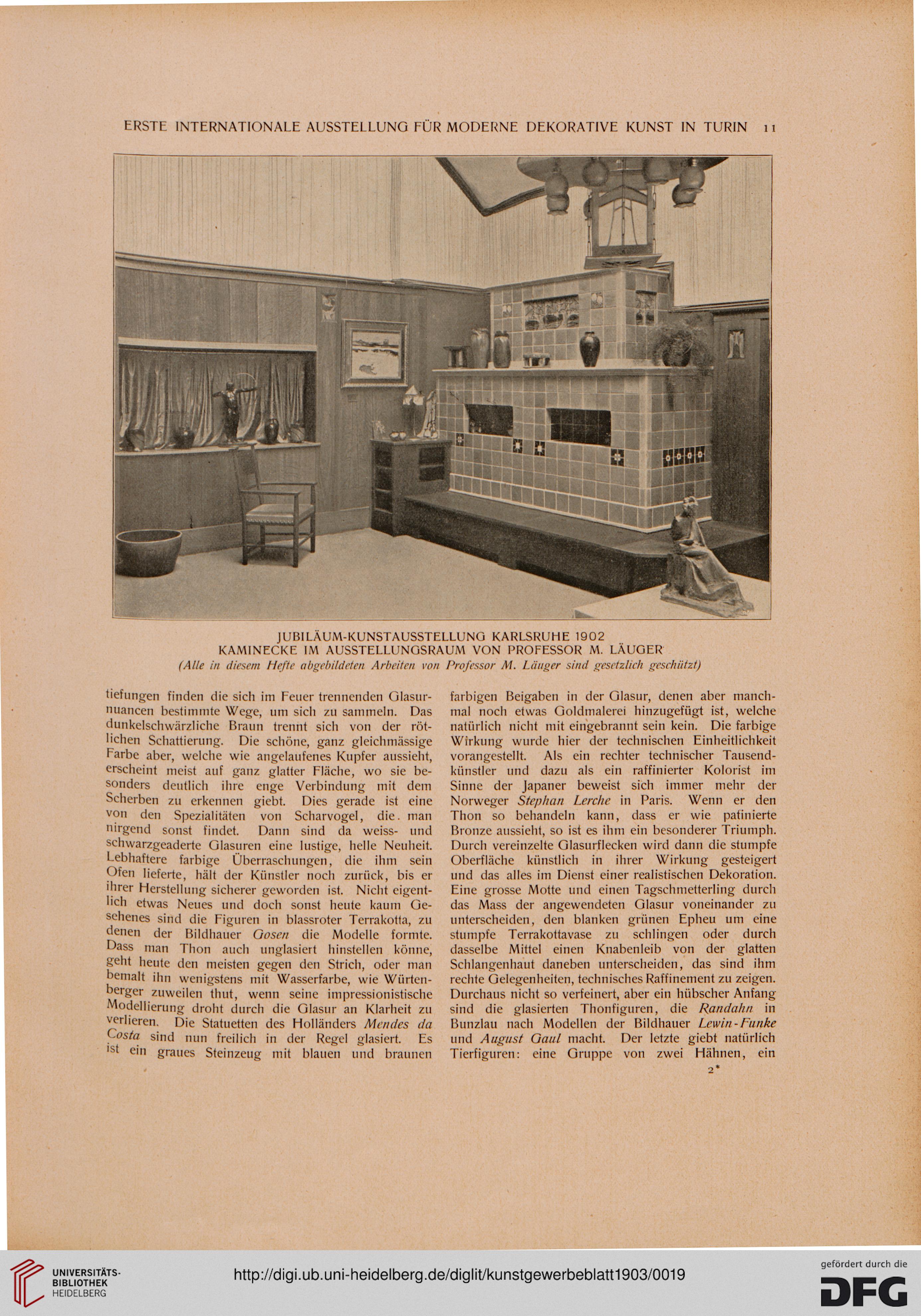

JUBILÄUM-KUNSTAUSSTELLUNO KARLSRUHE 1902

KAMINECKE IM AUSSTELLUNGSRAUM VON PROFESSOR M. LÄUGER

(Alle in diesem ließe abgebildeten Arbeiten von Professor M. Länger sind gesetzlich geschützt)

tiefungen finden die sich im Feuer trennenden Glasur-

iiuancen bestimmte Wege, um sich zu sammeln. Das

dunkelschwärzliche Braun trennt sich von der röt-

lichen Schattierung. Die schöne, ganz gleichmässige

Farbe aber, welche wie angelaufenes Kupfer aussieht,

erscheint meist auf ganz glatter Fläche, wo sie be-

sonders deutlich ihre enge Verbindung mit dem

Scherben zu erkennen giebt. Dies gerade ist eine

von den Spezialitäten von Scharvogel, die. man

»irgend sonst findet. Dann sind da weiss- und

schwarzgeaderte Glasuren eine lustige, helle Neuheit.

Lebhaftere farbige Überraschungen, die ihm sein

Ofen lieferte, hält der Künstler noch zurück, bis er

ihrer Herstellung sicherer geworden ist. Nicht eigent-

lich etwas Neues und doch sonst heute kaum Ge-

sehenes sind die Figuren in blassroter Terrakotta, zu

denen der Bildhauer Qoscn die Modelle formte.

Dass man Thon auch unglasiert hinstellen könne,

geht heute den meisten gegen den Strich, oder man

bemalt ihn wenigstens mit Wasserfarbe, wie Würten-

berger zuweilen thut, wenn seine impressionistische

Modellierung droht durch die Glasur an Klarheit zu

verlieren. Die Statuetten des Holländers Mendes da

Costa sind nun freilich in der Regel glasiert. Es

■st ein graues Steinzeug mit blauen und braunen

künstler und dazu

Sinne der Japaner

Norweger Stephan

farbigen Beigaben in der Glasur, denen aber manch-

mal noch etwas Goldmalerei hinzugefügt ist, welche

natürlich nicht mit eingebrannt sein kein. Die farbige

Wirkung wurde hier der technischen Einheitlichkeit

vorangestellt. Als ein rechter technischer Tausend-

als ein raffinierter Kolorist im

beweist sich immer mehr der

Lerche in Paris. Wenn er den

Thon so behandeln kann, dass er wie patinierte

Bronze aussieht, so ist es ihm ein besonderer Triumph.

Durch vereinzelte Glasurflecken wird dann die stumpfe

Oberfläche künstlich in ihrer Wirkung gesteigert

und das alles im Dienst einer realistischen Dekoration.

Eine grosse Motte und einen Tagschmetterling durch

das Mass der angewendeten Glasur voneinander zu

unterscheiden, den blanken grünen Epheu um eine

stumpfe Terrakottavase zu schlingen oder durch

dasselbe Mittel einen Knabenleib von der glatten

Schlangenhaut daneben unterscheiden, das sind ihm

rechte Gelegenheiten, technisches Raffinement zu zeigen.

Durchaus nicht so verfeinert, aber ein hübscher Anfang

sind die glasierten Thonfiguren, die Randahn in

Bunzlau nach Modellen der Bildhauer Lewin-Funke

und August Oaul macht. Der letzte giebt natürlich

Tierfiguren: eine Gruppe von zwei Hähnen, ein

JUBILÄUM-KUNSTAUSSTELLUNO KARLSRUHE 1902

KAMINECKE IM AUSSTELLUNGSRAUM VON PROFESSOR M. LÄUGER

(Alle in diesem ließe abgebildeten Arbeiten von Professor M. Länger sind gesetzlich geschützt)

tiefungen finden die sich im Feuer trennenden Glasur-

iiuancen bestimmte Wege, um sich zu sammeln. Das

dunkelschwärzliche Braun trennt sich von der röt-

lichen Schattierung. Die schöne, ganz gleichmässige

Farbe aber, welche wie angelaufenes Kupfer aussieht,

erscheint meist auf ganz glatter Fläche, wo sie be-

sonders deutlich ihre enge Verbindung mit dem

Scherben zu erkennen giebt. Dies gerade ist eine

von den Spezialitäten von Scharvogel, die. man

»irgend sonst findet. Dann sind da weiss- und

schwarzgeaderte Glasuren eine lustige, helle Neuheit.

Lebhaftere farbige Überraschungen, die ihm sein

Ofen lieferte, hält der Künstler noch zurück, bis er

ihrer Herstellung sicherer geworden ist. Nicht eigent-

lich etwas Neues und doch sonst heute kaum Ge-

sehenes sind die Figuren in blassroter Terrakotta, zu

denen der Bildhauer Qoscn die Modelle formte.

Dass man Thon auch unglasiert hinstellen könne,

geht heute den meisten gegen den Strich, oder man

bemalt ihn wenigstens mit Wasserfarbe, wie Würten-

berger zuweilen thut, wenn seine impressionistische

Modellierung droht durch die Glasur an Klarheit zu

verlieren. Die Statuetten des Holländers Mendes da

Costa sind nun freilich in der Regel glasiert. Es

■st ein graues Steinzeug mit blauen und braunen

künstler und dazu

Sinne der Japaner

Norweger Stephan

farbigen Beigaben in der Glasur, denen aber manch-

mal noch etwas Goldmalerei hinzugefügt ist, welche

natürlich nicht mit eingebrannt sein kein. Die farbige

Wirkung wurde hier der technischen Einheitlichkeit

vorangestellt. Als ein rechter technischer Tausend-

als ein raffinierter Kolorist im

beweist sich immer mehr der

Lerche in Paris. Wenn er den

Thon so behandeln kann, dass er wie patinierte

Bronze aussieht, so ist es ihm ein besonderer Triumph.

Durch vereinzelte Glasurflecken wird dann die stumpfe

Oberfläche künstlich in ihrer Wirkung gesteigert

und das alles im Dienst einer realistischen Dekoration.

Eine grosse Motte und einen Tagschmetterling durch

das Mass der angewendeten Glasur voneinander zu

unterscheiden, den blanken grünen Epheu um eine

stumpfe Terrakottavase zu schlingen oder durch

dasselbe Mittel einen Knabenleib von der glatten

Schlangenhaut daneben unterscheiden, das sind ihm

rechte Gelegenheiten, technisches Raffinement zu zeigen.

Durchaus nicht so verfeinert, aber ein hübscher Anfang

sind die glasierten Thonfiguren, die Randahn in

Bunzlau nach Modellen der Bildhauer Lewin-Funke

und August Oaul macht. Der letzte giebt natürlich

Tierfiguren: eine Gruppe von zwei Hähnen, ein