70

DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE

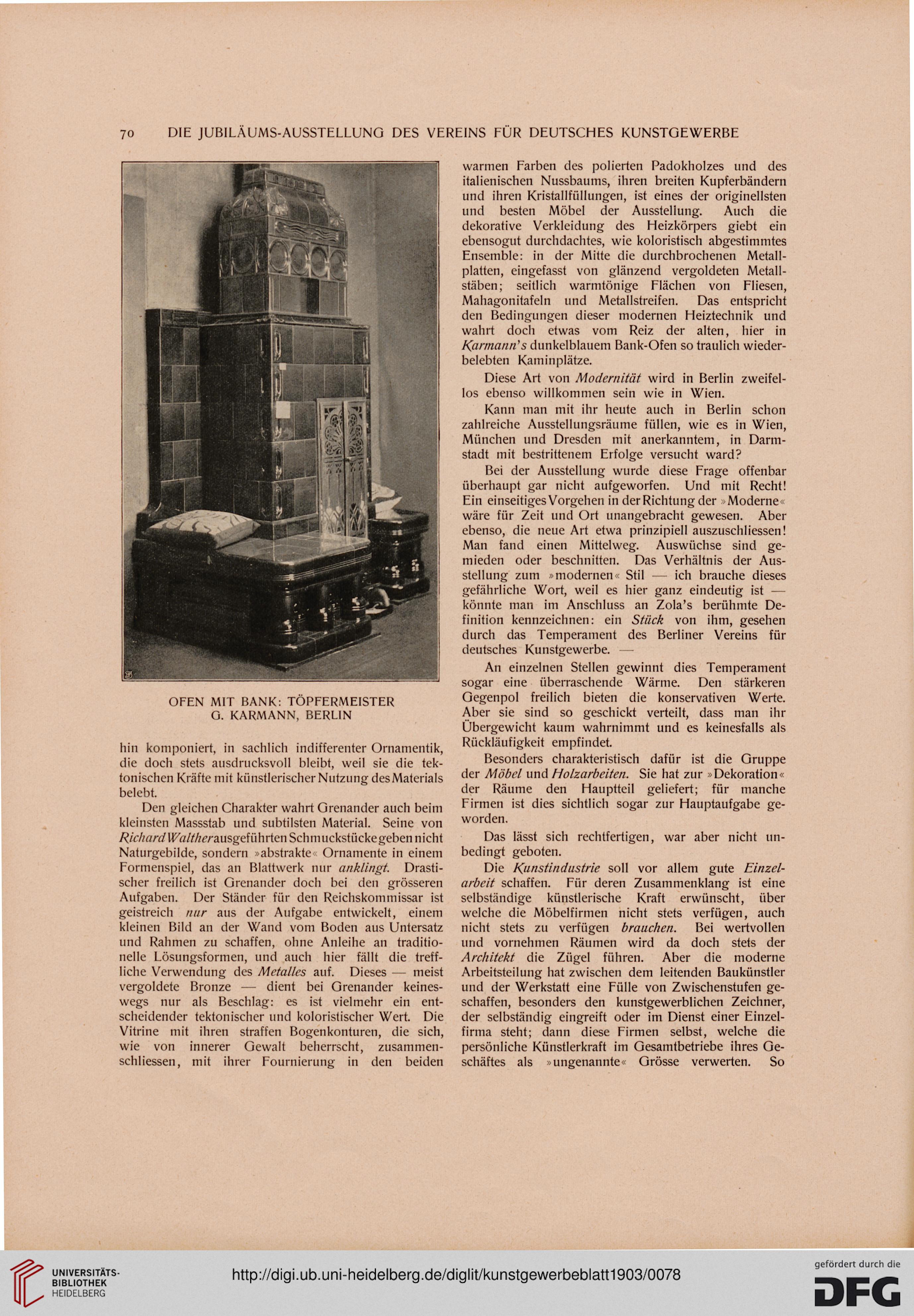

OFEN MIT BANK: TOPFERMEISTER

G. KARMANN, BERLIN

hin komponiert, in sachlich indifferenter Ornamentik,

die doch stets ausdrucksvoll bleibt, weil sie die tek-

tonischen Kräfte mit künstlerischer Nutzung des Materials

belebt.

Den gleichen Charakter wahrt Grenander auch beim

kleinsten Massstab und subtilsten Material. Seine von

Richard Waltherausgdührten Schmuckstückegeben nicht

Naturgebilde, sondern »abstrakte Ornamente in einem

Formenspiel, das an Blattwerk nur anklingt Drasti-

scher freilich ist Grenander doch bei den grösseren

Aufgaben. Der Ständer für den Reichskommissar ist

geistreich nur aus der Aufgabe entwickelt, einem

kleinen Bild an der Wand vom Boden aus Untersatz

und Rahmen zu schaffen, ohne Anleihe an traditio-

nelle Lösungsformen, und auch hier fällt die treff-

liche Verwendung des Metalles auf. Dieses — meist

vergoldete Bronze — dient bei Grenander keines-

wegs nur als Beschlag: es ist vielmehr ein ent-

scheidender tektonischer und koloristischer Wert. Die

Vitrine mit ihren straffen Bogenkonturen, die sich,

wie von innerer Gewalt beherrscht, zusammen-

schliessen, mit ihrer Fournierung in den beiden

warmen Farben des polierten Padokholzes und des

italienischen Nussbaums, ihren breiten Kupferbändern

und ihren Kristallfüllungen, ist eines der originellsten

und besten Möbel der Ausstellung. Auch die

dekorative Verkleidung des Heizkörpers giebt ein

ebensogut durchdachtes, wie koloristisch abgestimmtes

Ensemble: in der Mitte die durchbrochenen Metall-

platten, eingefasst von glänzend vergoldeten Metall-

stäben; seitlich warmtönige Flächen von Fliesen,

Mahagonitafeln und Metallstreifen. Das entspricht

den Bedingungen dieser modernen Heiztechnik und

wahrt doch etwas vom Reiz der alten, hier in

Karmann's dunkelblauem Bank-Ofen so traulich wieder-

belebten Kaminplätze.

Diese Art von Modernität wird in Berlin zweifel-

los ebenso willkommen sein wie in Wien.

Kann man mit ihr heute auch in Berlin schon

zahlreiche Ausstellungsräume füllen, wie es in Wien,

München und Dresden mit anerkanntem, in Darm-

stadt mit bestrittenem Erfolge versucht ward?

Bei der Ausstellung wurde diese Frage offenbar

überhaupt gar nicht aufgeworfen. Und mit Recht!

Ein einseitiges Vorgehen in der Richtung der Moderne*

wäre für Zeit und Ort unangebracht gewesen. Aber

ebenso, die neue Art etwa prinzipiell auszuschliessen!

Man fand einen Mittelweg. Auswüchse sind ge-

mieden oder beschnitten. Das Verhältnis der Aus-

stellung zum »modernen« Stil — ich brauche dieses

gefährliche Wort, weil es hier ganz eindeutig ist —

könnte man im Anschluss an Zola's berühmte De-

finition kennzeichnen: ein Stück von ihm, gesehen

durch das Temperament des Berliner Vereins für

deutsches Kunstgewerbe. —

An einzelnen Stellen gewinnt dies Temperament

sogar eine überraschende Wärme. Den stärkeren

Gegenpol freilich bieten die konservativen Werte.

Aber sie sind so geschickt verteilt, dass man ihr

Übergewicht kaum wahrnimmt und es keinesfalls als

Rückläufigkeit empfindet.

Besonders charakteristisch dafür ist die Gruppe

der Möbel und Holzarbeiten. Sie hat zur »Dekoration«

der Räume den Hauptteil geliefert; für manche

Firmen ist dies sichtlich sogar zur Hauptaufgabe ge-

worden.

Das Iässt sich rechtfertigen, war aber nicht un-

bedingt geboten.

Die Kunstindustrie soll vor allem gute Einzel-

arbeit schaffen. Für deren Zusammenklang ist eine

selbständige künstlerische Kraft erwünscht, über

welche die Möbelfirmen nicht stets verfügen, auch

nicht stets zu verfügen brauchen. Bei wertvollen

und vornehmen Räumen wird da doch stets der

Architekt die Zügel führen. Aber die moderne

Arbeitsteilung hat zwischen dem leitenden Baukünstler

und der Werkstatt eine Fülle von Zwischenstufen ge-

schaffen, besonders den kunstgewerblichen Zeichner,

der selbständig eingreift oder im Dienst einer Einzel-

firma steht; dann diese Firmen selbst, welche die

persönliche Künstlerkraft im Gesamtbetriebe ihres Ge-

schäftes als »ungenannte« Grösse verwerten. So

DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE

OFEN MIT BANK: TOPFERMEISTER

G. KARMANN, BERLIN

hin komponiert, in sachlich indifferenter Ornamentik,

die doch stets ausdrucksvoll bleibt, weil sie die tek-

tonischen Kräfte mit künstlerischer Nutzung des Materials

belebt.

Den gleichen Charakter wahrt Grenander auch beim

kleinsten Massstab und subtilsten Material. Seine von

Richard Waltherausgdührten Schmuckstückegeben nicht

Naturgebilde, sondern »abstrakte Ornamente in einem

Formenspiel, das an Blattwerk nur anklingt Drasti-

scher freilich ist Grenander doch bei den grösseren

Aufgaben. Der Ständer für den Reichskommissar ist

geistreich nur aus der Aufgabe entwickelt, einem

kleinen Bild an der Wand vom Boden aus Untersatz

und Rahmen zu schaffen, ohne Anleihe an traditio-

nelle Lösungsformen, und auch hier fällt die treff-

liche Verwendung des Metalles auf. Dieses — meist

vergoldete Bronze — dient bei Grenander keines-

wegs nur als Beschlag: es ist vielmehr ein ent-

scheidender tektonischer und koloristischer Wert. Die

Vitrine mit ihren straffen Bogenkonturen, die sich,

wie von innerer Gewalt beherrscht, zusammen-

schliessen, mit ihrer Fournierung in den beiden

warmen Farben des polierten Padokholzes und des

italienischen Nussbaums, ihren breiten Kupferbändern

und ihren Kristallfüllungen, ist eines der originellsten

und besten Möbel der Ausstellung. Auch die

dekorative Verkleidung des Heizkörpers giebt ein

ebensogut durchdachtes, wie koloristisch abgestimmtes

Ensemble: in der Mitte die durchbrochenen Metall-

platten, eingefasst von glänzend vergoldeten Metall-

stäben; seitlich warmtönige Flächen von Fliesen,

Mahagonitafeln und Metallstreifen. Das entspricht

den Bedingungen dieser modernen Heiztechnik und

wahrt doch etwas vom Reiz der alten, hier in

Karmann's dunkelblauem Bank-Ofen so traulich wieder-

belebten Kaminplätze.

Diese Art von Modernität wird in Berlin zweifel-

los ebenso willkommen sein wie in Wien.

Kann man mit ihr heute auch in Berlin schon

zahlreiche Ausstellungsräume füllen, wie es in Wien,

München und Dresden mit anerkanntem, in Darm-

stadt mit bestrittenem Erfolge versucht ward?

Bei der Ausstellung wurde diese Frage offenbar

überhaupt gar nicht aufgeworfen. Und mit Recht!

Ein einseitiges Vorgehen in der Richtung der Moderne*

wäre für Zeit und Ort unangebracht gewesen. Aber

ebenso, die neue Art etwa prinzipiell auszuschliessen!

Man fand einen Mittelweg. Auswüchse sind ge-

mieden oder beschnitten. Das Verhältnis der Aus-

stellung zum »modernen« Stil — ich brauche dieses

gefährliche Wort, weil es hier ganz eindeutig ist —

könnte man im Anschluss an Zola's berühmte De-

finition kennzeichnen: ein Stück von ihm, gesehen

durch das Temperament des Berliner Vereins für

deutsches Kunstgewerbe. —

An einzelnen Stellen gewinnt dies Temperament

sogar eine überraschende Wärme. Den stärkeren

Gegenpol freilich bieten die konservativen Werte.

Aber sie sind so geschickt verteilt, dass man ihr

Übergewicht kaum wahrnimmt und es keinesfalls als

Rückläufigkeit empfindet.

Besonders charakteristisch dafür ist die Gruppe

der Möbel und Holzarbeiten. Sie hat zur »Dekoration«

der Räume den Hauptteil geliefert; für manche

Firmen ist dies sichtlich sogar zur Hauptaufgabe ge-

worden.

Das Iässt sich rechtfertigen, war aber nicht un-

bedingt geboten.

Die Kunstindustrie soll vor allem gute Einzel-

arbeit schaffen. Für deren Zusammenklang ist eine

selbständige künstlerische Kraft erwünscht, über

welche die Möbelfirmen nicht stets verfügen, auch

nicht stets zu verfügen brauchen. Bei wertvollen

und vornehmen Räumen wird da doch stets der

Architekt die Zügel führen. Aber die moderne

Arbeitsteilung hat zwischen dem leitenden Baukünstler

und der Werkstatt eine Fülle von Zwischenstufen ge-

schaffen, besonders den kunstgewerblichen Zeichner,

der selbständig eingreift oder im Dienst einer Einzel-

firma steht; dann diese Firmen selbst, welche die

persönliche Künstlerkraft im Gesamtbetriebe ihres Ge-

schäftes als »ungenannte« Grösse verwerten. So