DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE 71

wird ihre Ausstellung eine Warenauslage nach den

Gesichtspunkten künstlerischer Raumschmückung. Und

diese Ware braucht dabei noch nicht einmal eigene

Neuschöpfung zu sein. Die Firma Hermann Gerson,

die den grössten Raum der Ausstellung erhielt, hat

sich damit begnügt, ihn vorwiegend mit »Altsachen«

zu dekorieren (Architekt Wisniewski). Allerdings mit

grösstem materiellem Aufwand! So köstliche alte

Teppiche, Gobelins, Kissen und Kronen, wie sie hier

vereint sind, können ihren Effekt überhaupt kaum

einbüssen. Der Gesamteindruck des Raumes ist denn

auch höchst vornehm. Aber die Frage bleibt, wie-

weit die moderne Leistung mitwirkt, und da will

mir scheinen, dass dies nicht durchweg glücklich ist.

Die architektonische Gliederung durch die Pfeiler ist

banal; das Riesenbüffet mit seiner unvermittelten Ver-

bindung von Louis XIV.- und Louis XVI.-Formen

hat den Aufbau eines italienischen Renaissancewand-

grabes, und auch die Ausnutzung der Kaminwand

zu Bibliothekszwecken ist nicht nachahmenswert.

Selbst das gut gedachte grosse Glasfenster mit den

weissen Kakadus im grün und gelb leuchtenden, von

zwei tiefblauen Säulen geteiltem Fond wirkt zu unruhig.

Aber das Ganze zeigt doch, wie man heute »auf

Wunsch einem Raum geschmackvoll selbst den

Schein eines altererbten fürstlichen Familienbesitzes

und die einem solchen eigene Würde und Vornehm-

heit zu schaffen vermag.

Für die Firma Gerson ist dies schon allbekannter

Ruhm. Sie fungiert dabei auch mehr als Käuferin

und Bestellerin. Sie lässt fabrizieren, ist aber keine

Spezialfabrik. Auch Julius Zwiener ist nicht zu den

Möbe\fabrikanten zu rechnen. Er ist »Kunsttischler«

in ähnlichem Sinne, wie die

Paris, und er bewährt seine

Pariser Meistern ebenbürtige

technik, immer vortrefflich. —

Dass auch die Möbetfabrikation in Berlin jetzt

den höheren Rang einer im besten Sinne kunst-

gewerblichen Werkstatt anstrebt, mag manchem

Aussenstehenden neu sein. Mehr in den Grenzen

des Durchschnittsgeschmackes hält sich dabei die Firma

Flatow & Priemer, deren »Herrenzimmer« in der sehr

reichen ornamentalen Schnitzerei seines Polysander-

mobiliars auf den ersten Blick allerdings die so be-

rüchtigte Überladung der älteren »guten Stube« streift.

Aber dieses Ensemble ist hier auf jenen vornehm-

prächtigen Grundton gestimmt, den die Dekorationen

Lenbach's und Gabriel von Seidl's im Münchner

Künstlerhaus lehrten, und vor allem: die Detaillierung

ist fast durchgängig, die technische Ausführung überall

gut. Selbst diesen Vorzug lassen die von Ferdinand

Vogts ausgestellten Marqueterie-Möbel im holländischen

Geschmack des 18. Jahrhunderts leider zum Teil ver-

missen. In dem Wohnzimmer von Groschkus sind

wenigstens Material und Technik tadellos, aber sein

Mobiliar zeigt noch die alten Berliner Fehler, es ist

zu prunkhaft und bringt eine innerlich stillose Ver-

bindung traditioneller und moderner Formen.

Zu den letzteren allein bekennt sich in der Reihe

dieser Firmen hier am feinfühligsten die Möbelfabrik

ebenistes du Roi« in

Spezialität, die selbst

Boulle- und Schnitz-

von Dittmar. Das Mobiliar ihres Damenzimmers

(nach dem Entwürfe von Alfred Altherr) ist ein wenig

nüchtern, aber es leistet in seinen flächenhaften,

schlichten Formen und seiner, nur durch den zarten

Glanz der Perlmutterfriese bestimmten Koloristik auch

subtilem Geschmack Genüge. Fr. Thierichens hat

einige gute olivgrüne Holzmöbel nach Art Ashbee's

mit origineller Verwendung blau lackierter Einlage-

plättchen ausgestellt. Sein hochwangiger Lehnsessel

freilich wird trotz des geschmackvollen Bezuges für

jeden, der sich in ihn hineinbegiebt, zum Folterstuhl.

Den Grossbetrieb der Kunsttischlerei als Teil des

inneren Ausbaues repräsentieren Siebert & Aschen-

bach, die in den letzten Jahrzehnten für zahlreiche

private und öffentliche Hauptbauten Berlins die ge-

samte künstlerische Holzarbeit nach den Entwürfen

der leitenden Architekten lieferten. Die technische

Güte dieser Arbeiten braucht nicht erst gelobt zu

werden. Bezeichnend aber ist, dass sie sich diesmal

am entschlossensten in den Dienst des »Neuen« ge-

stellt hat. Das bewirkte der Architekt Salzmann jun.

Die nach seinem Entwurf aus nur geöltem und ge-

wachstem Akazienholz aufgebaute »dekorative Wand<

bleibt aller geschichtlichen Ho\zarchitektur fern. Sie

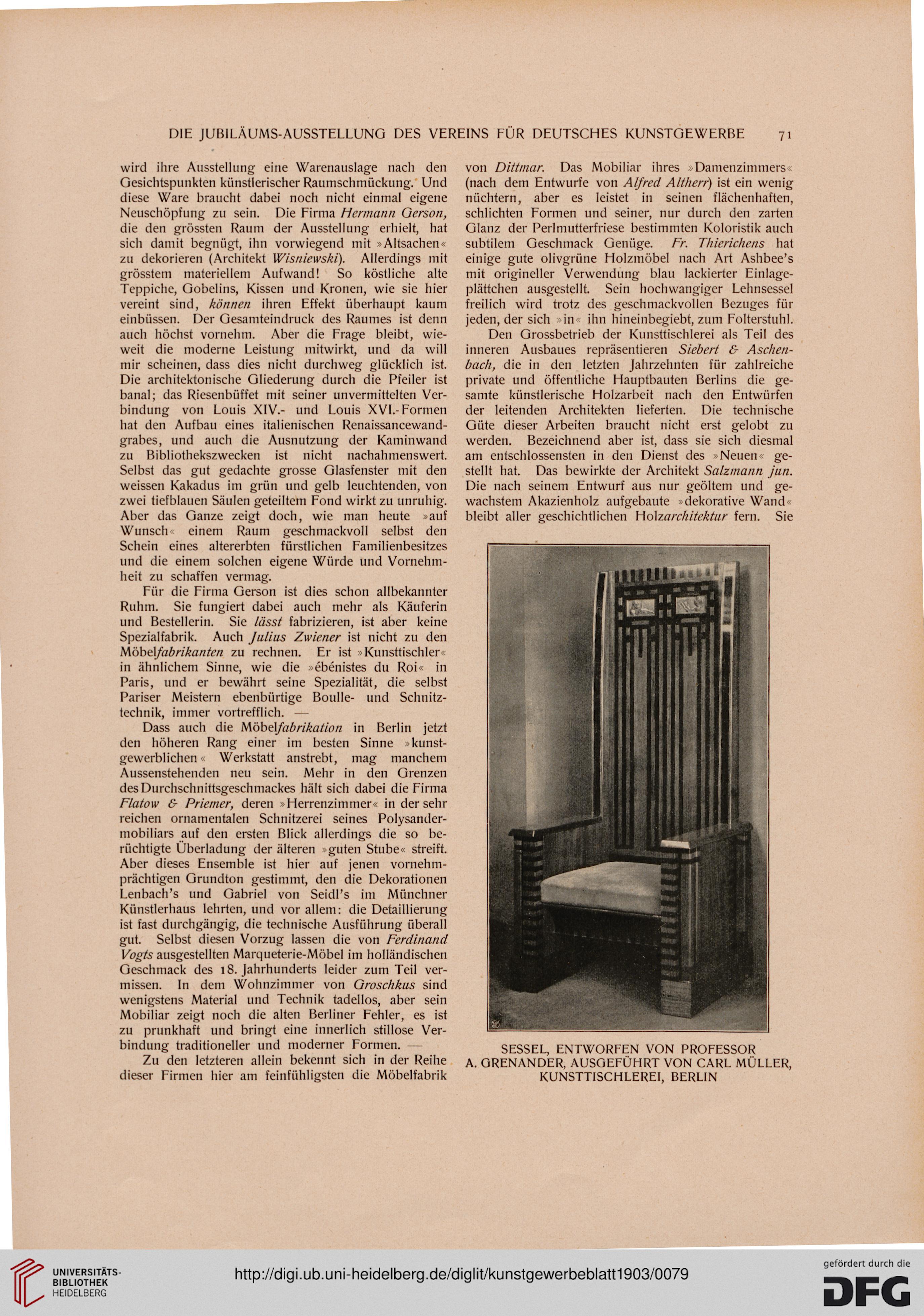

SESSEL, ENTWORFEN VON PROFESSOR

A. GRENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,

KUNSTTISCHLEREI, BERLIN

wird ihre Ausstellung eine Warenauslage nach den

Gesichtspunkten künstlerischer Raumschmückung. Und

diese Ware braucht dabei noch nicht einmal eigene

Neuschöpfung zu sein. Die Firma Hermann Gerson,

die den grössten Raum der Ausstellung erhielt, hat

sich damit begnügt, ihn vorwiegend mit »Altsachen«

zu dekorieren (Architekt Wisniewski). Allerdings mit

grösstem materiellem Aufwand! So köstliche alte

Teppiche, Gobelins, Kissen und Kronen, wie sie hier

vereint sind, können ihren Effekt überhaupt kaum

einbüssen. Der Gesamteindruck des Raumes ist denn

auch höchst vornehm. Aber die Frage bleibt, wie-

weit die moderne Leistung mitwirkt, und da will

mir scheinen, dass dies nicht durchweg glücklich ist.

Die architektonische Gliederung durch die Pfeiler ist

banal; das Riesenbüffet mit seiner unvermittelten Ver-

bindung von Louis XIV.- und Louis XVI.-Formen

hat den Aufbau eines italienischen Renaissancewand-

grabes, und auch die Ausnutzung der Kaminwand

zu Bibliothekszwecken ist nicht nachahmenswert.

Selbst das gut gedachte grosse Glasfenster mit den

weissen Kakadus im grün und gelb leuchtenden, von

zwei tiefblauen Säulen geteiltem Fond wirkt zu unruhig.

Aber das Ganze zeigt doch, wie man heute »auf

Wunsch einem Raum geschmackvoll selbst den

Schein eines altererbten fürstlichen Familienbesitzes

und die einem solchen eigene Würde und Vornehm-

heit zu schaffen vermag.

Für die Firma Gerson ist dies schon allbekannter

Ruhm. Sie fungiert dabei auch mehr als Käuferin

und Bestellerin. Sie lässt fabrizieren, ist aber keine

Spezialfabrik. Auch Julius Zwiener ist nicht zu den

Möbe\fabrikanten zu rechnen. Er ist »Kunsttischler«

in ähnlichem Sinne, wie die

Paris, und er bewährt seine

Pariser Meistern ebenbürtige

technik, immer vortrefflich. —

Dass auch die Möbetfabrikation in Berlin jetzt

den höheren Rang einer im besten Sinne kunst-

gewerblichen Werkstatt anstrebt, mag manchem

Aussenstehenden neu sein. Mehr in den Grenzen

des Durchschnittsgeschmackes hält sich dabei die Firma

Flatow & Priemer, deren »Herrenzimmer« in der sehr

reichen ornamentalen Schnitzerei seines Polysander-

mobiliars auf den ersten Blick allerdings die so be-

rüchtigte Überladung der älteren »guten Stube« streift.

Aber dieses Ensemble ist hier auf jenen vornehm-

prächtigen Grundton gestimmt, den die Dekorationen

Lenbach's und Gabriel von Seidl's im Münchner

Künstlerhaus lehrten, und vor allem: die Detaillierung

ist fast durchgängig, die technische Ausführung überall

gut. Selbst diesen Vorzug lassen die von Ferdinand

Vogts ausgestellten Marqueterie-Möbel im holländischen

Geschmack des 18. Jahrhunderts leider zum Teil ver-

missen. In dem Wohnzimmer von Groschkus sind

wenigstens Material und Technik tadellos, aber sein

Mobiliar zeigt noch die alten Berliner Fehler, es ist

zu prunkhaft und bringt eine innerlich stillose Ver-

bindung traditioneller und moderner Formen.

Zu den letzteren allein bekennt sich in der Reihe

dieser Firmen hier am feinfühligsten die Möbelfabrik

ebenistes du Roi« in

Spezialität, die selbst

Boulle- und Schnitz-

von Dittmar. Das Mobiliar ihres Damenzimmers

(nach dem Entwürfe von Alfred Altherr) ist ein wenig

nüchtern, aber es leistet in seinen flächenhaften,

schlichten Formen und seiner, nur durch den zarten

Glanz der Perlmutterfriese bestimmten Koloristik auch

subtilem Geschmack Genüge. Fr. Thierichens hat

einige gute olivgrüne Holzmöbel nach Art Ashbee's

mit origineller Verwendung blau lackierter Einlage-

plättchen ausgestellt. Sein hochwangiger Lehnsessel

freilich wird trotz des geschmackvollen Bezuges für

jeden, der sich in ihn hineinbegiebt, zum Folterstuhl.

Den Grossbetrieb der Kunsttischlerei als Teil des

inneren Ausbaues repräsentieren Siebert & Aschen-

bach, die in den letzten Jahrzehnten für zahlreiche

private und öffentliche Hauptbauten Berlins die ge-

samte künstlerische Holzarbeit nach den Entwürfen

der leitenden Architekten lieferten. Die technische

Güte dieser Arbeiten braucht nicht erst gelobt zu

werden. Bezeichnend aber ist, dass sie sich diesmal

am entschlossensten in den Dienst des »Neuen« ge-

stellt hat. Das bewirkte der Architekt Salzmann jun.

Die nach seinem Entwurf aus nur geöltem und ge-

wachstem Akazienholz aufgebaute »dekorative Wand<

bleibt aller geschichtlichen Ho\zarchitektur fern. Sie

SESSEL, ENTWORFEN VON PROFESSOR

A. GRENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,

KUNSTTISCHLEREI, BERLIN