72 DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE

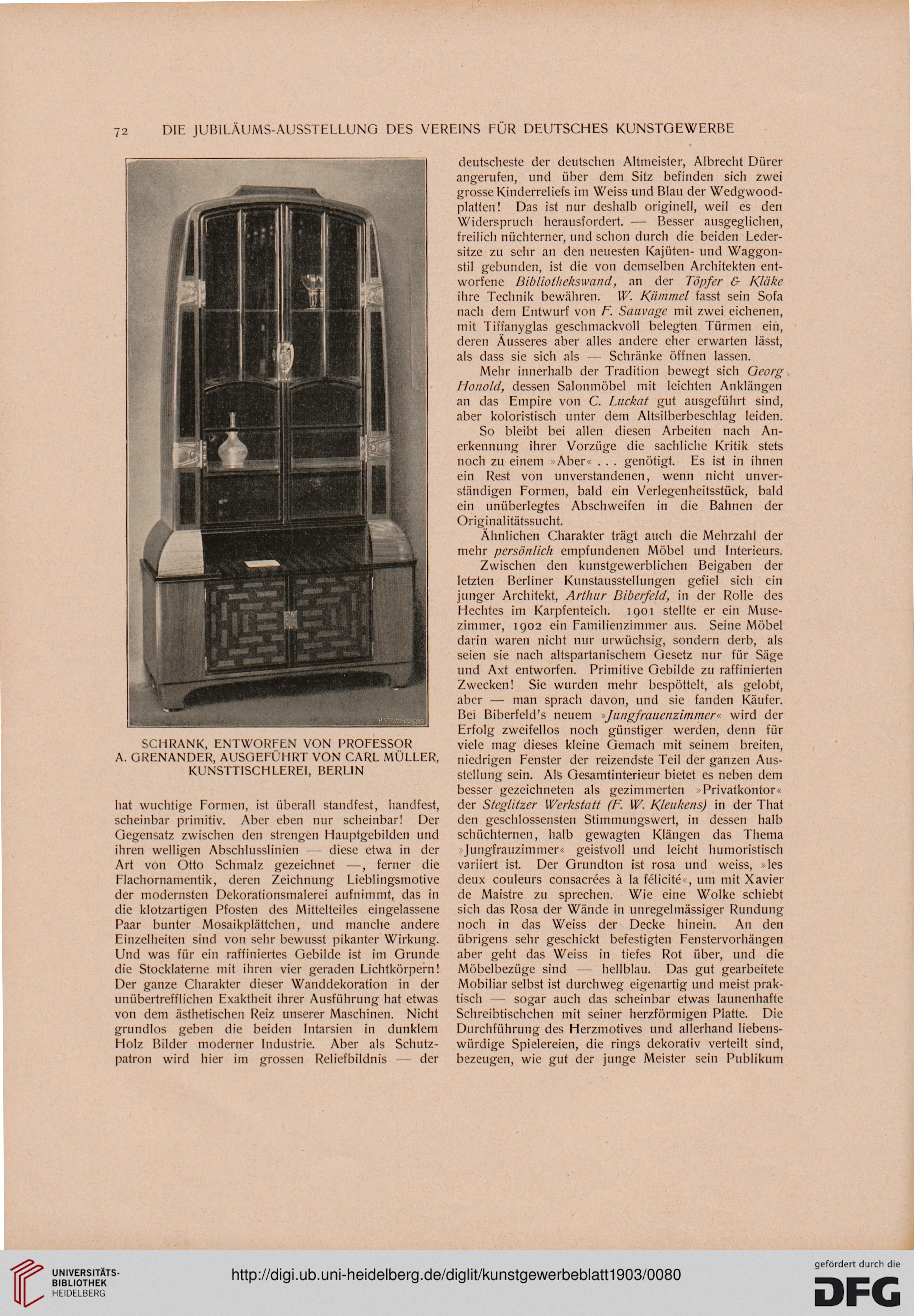

SCHRANK, ENTWORFEN VON PROFESSOR

A. ORENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,

KUNSTTISCHLEREI, BERLIN

hat wuchtige Formen, ist überall standfest, handfest,

scheinbar primitiv. Aber eben nur scheinbar! Der

Gegensatz zwischen den strengen Hauptgebilden und

ihren welligen Abschlusslinien diese etwa in der

Art von Otto Schmalz gezeichnet —, ferner die

Flachornamentik, deren Zeichnung Lieblingsmotive

der modernsten Dekorationsmalerei aufnimmt, das in

die klotzartigen Pfosten des Mittelteiles eingelassene

Paar bunter Mosaikplättchen, und manche andere

Einzelheiten sind von sehr bewusst pikanter Wirkung.

Und was für ein raffiniertes Gebilde ist im Grunde

die Stocklaterne mit ihren vier geraden Lichtkörpern!

Der ganze Charakter dieser Wanddekoration in der

unübertrefflichen Exaktheit ihrer Ausführung hat etwas

von dem ästhetischen Reiz unserer Maschinen. Nicht

grundlos geben die beiden Intarsien in dunklem

Holz Bilder moderner Industrie. Aber als Schutz-

patron wird hier im grossen Reliefbildnis - - der

deutscheste der deutschen Altmeister, Albrecht Dürer

angerufen, und über dem Sitz befinden sich zwei

grosse Kinderreliefs im Weiss und Blau der Wedgwood-

platten! Das ist nur deshalb originell, weil es den

Widerspruch herausfordert. — Besser ausgeglichen,

freilich nüchterner, und schon durch die beiden Leder-

sitze zu sehr an den neuesten Kajüten- und Waggon-

stil gebunden, ist die von demselben Architekten ent-

worfene Bibliothekswand, an der Töpfer & Kläke

ihre Technik bewähren. W. Kümmel fasst sein Sofa

nach dem Entwurf von F. Sauvage mit zwei eichenen,

mit Tiffanyglas geschmackvoll belegten Türmen ein,

deren Äusseres aber alles andere eher erwarten lässt,

als dass sie sich als - Schränke öffnen lassen.

Mehr innerhalb der Tradition bewegt sich Georg

Honold, dessen Salonmöbel mit leichten Anklängen

an das Empire von C. Luckat gut ausgeführt sind,

aber koloristisch unter dem Altsilberbeschlag leiden.

So bleibt bei allen diesen Arbeiten nach An-

erkennung ihrer Vorzüge die sachliche Kritik stets

noch zu einem Aber« . . . genötigt. Es ist in ihnen

ein Rest von unverstandenen, wenn nicht unver-

ständigen Formen, bald ein Verlegenheitsstück, bald

ein unüberlegtes Abschweifen in die Bahnen der

Originalitätssucht.

Ähnlichen Charakter trägt auch die Mehrzahl der

mehr persönlich empfundenen Möbel und Interieurs.

Zwischen den kunstgewerblichen Beigaben der

letzten Berliner Kunstausstellungen gefiel sich ein

junger Architekt, Arthur Biberfeld, in der Rolle des

Hechtes im Karpfenteich. 1901 stellte er ein Muse-

zimmer, 1902 ein Familienzimmer aus. Seine Möbel

darin waren nicht nur urwüchsig, sondern derb, als

seien sie nach altspartanischem Gesetz nur für Säge

und Axt entworfen. Primitive Gebilde zu raffinierten

Zwecken! Sie wurden mehr bespöttelt, als gelobt,

aber — man sprach davon, und sie fanden Käufer.

Bei Biberfeld's neuem »Jungfrauenzimmer« wird der

Erfolg zweifellos noch günstiger werden, denn für

viele mag dieses kleine Gemach mit seinem breiten,

niedrigen Fenster der reizendste Teil der ganzen Aus-

stellung sein. Als Gesamtinterieur bietet es neben dem

besser gezeichneten als gezimmerten Privatkontor«

der Steglitzer Werkstatt (F. W. Kleukcns) in der That

den geschlossensten Stimmungswert, in dessen halb

schüchternen, halb gewagten Klängen das Thema

Jungfrauzimmer« geistvoll und leicht humoristisch

variiert ist. Der Grundton ist rosa und weiss, »les

deux couleurs consacrees ä la felicite , um mit Xavier

de Maistre zu sprechen. Wie eine Wolke schiebt

sich das Rosa der Wände in unregelmässiger Rundung

noch in das Weiss der Decke hinein. An den

übrigens sehr geschickt befestigten Fenstervorllängen

aber geht das Weiss in tiefes Rot über, und die

Möbelbezüge sind hellblau. Das gut gearbeitete

Mobiliar selbst ist durchweg eigenartig und meist prak-

tisch - sogar auch das scheinbar etwas launenhafte

Schreibtischchen mit seiner herzförmigen Platte. Die

Durchführung des Herzmotives und allerhand liebens-

würdige Spielereien, die rings dekorativ verteilt sind,

bezeugen, wie gut der junge Meister sein Publikum

SCHRANK, ENTWORFEN VON PROFESSOR

A. ORENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,

KUNSTTISCHLEREI, BERLIN

hat wuchtige Formen, ist überall standfest, handfest,

scheinbar primitiv. Aber eben nur scheinbar! Der

Gegensatz zwischen den strengen Hauptgebilden und

ihren welligen Abschlusslinien diese etwa in der

Art von Otto Schmalz gezeichnet —, ferner die

Flachornamentik, deren Zeichnung Lieblingsmotive

der modernsten Dekorationsmalerei aufnimmt, das in

die klotzartigen Pfosten des Mittelteiles eingelassene

Paar bunter Mosaikplättchen, und manche andere

Einzelheiten sind von sehr bewusst pikanter Wirkung.

Und was für ein raffiniertes Gebilde ist im Grunde

die Stocklaterne mit ihren vier geraden Lichtkörpern!

Der ganze Charakter dieser Wanddekoration in der

unübertrefflichen Exaktheit ihrer Ausführung hat etwas

von dem ästhetischen Reiz unserer Maschinen. Nicht

grundlos geben die beiden Intarsien in dunklem

Holz Bilder moderner Industrie. Aber als Schutz-

patron wird hier im grossen Reliefbildnis - - der

deutscheste der deutschen Altmeister, Albrecht Dürer

angerufen, und über dem Sitz befinden sich zwei

grosse Kinderreliefs im Weiss und Blau der Wedgwood-

platten! Das ist nur deshalb originell, weil es den

Widerspruch herausfordert. — Besser ausgeglichen,

freilich nüchterner, und schon durch die beiden Leder-

sitze zu sehr an den neuesten Kajüten- und Waggon-

stil gebunden, ist die von demselben Architekten ent-

worfene Bibliothekswand, an der Töpfer & Kläke

ihre Technik bewähren. W. Kümmel fasst sein Sofa

nach dem Entwurf von F. Sauvage mit zwei eichenen,

mit Tiffanyglas geschmackvoll belegten Türmen ein,

deren Äusseres aber alles andere eher erwarten lässt,

als dass sie sich als - Schränke öffnen lassen.

Mehr innerhalb der Tradition bewegt sich Georg

Honold, dessen Salonmöbel mit leichten Anklängen

an das Empire von C. Luckat gut ausgeführt sind,

aber koloristisch unter dem Altsilberbeschlag leiden.

So bleibt bei allen diesen Arbeiten nach An-

erkennung ihrer Vorzüge die sachliche Kritik stets

noch zu einem Aber« . . . genötigt. Es ist in ihnen

ein Rest von unverstandenen, wenn nicht unver-

ständigen Formen, bald ein Verlegenheitsstück, bald

ein unüberlegtes Abschweifen in die Bahnen der

Originalitätssucht.

Ähnlichen Charakter trägt auch die Mehrzahl der

mehr persönlich empfundenen Möbel und Interieurs.

Zwischen den kunstgewerblichen Beigaben der

letzten Berliner Kunstausstellungen gefiel sich ein

junger Architekt, Arthur Biberfeld, in der Rolle des

Hechtes im Karpfenteich. 1901 stellte er ein Muse-

zimmer, 1902 ein Familienzimmer aus. Seine Möbel

darin waren nicht nur urwüchsig, sondern derb, als

seien sie nach altspartanischem Gesetz nur für Säge

und Axt entworfen. Primitive Gebilde zu raffinierten

Zwecken! Sie wurden mehr bespöttelt, als gelobt,

aber — man sprach davon, und sie fanden Käufer.

Bei Biberfeld's neuem »Jungfrauenzimmer« wird der

Erfolg zweifellos noch günstiger werden, denn für

viele mag dieses kleine Gemach mit seinem breiten,

niedrigen Fenster der reizendste Teil der ganzen Aus-

stellung sein. Als Gesamtinterieur bietet es neben dem

besser gezeichneten als gezimmerten Privatkontor«

der Steglitzer Werkstatt (F. W. Kleukcns) in der That

den geschlossensten Stimmungswert, in dessen halb

schüchternen, halb gewagten Klängen das Thema

Jungfrauzimmer« geistvoll und leicht humoristisch

variiert ist. Der Grundton ist rosa und weiss, »les

deux couleurs consacrees ä la felicite , um mit Xavier

de Maistre zu sprechen. Wie eine Wolke schiebt

sich das Rosa der Wände in unregelmässiger Rundung

noch in das Weiss der Decke hinein. An den

übrigens sehr geschickt befestigten Fenstervorllängen

aber geht das Weiss in tiefes Rot über, und die

Möbelbezüge sind hellblau. Das gut gearbeitete

Mobiliar selbst ist durchweg eigenartig und meist prak-

tisch - sogar auch das scheinbar etwas launenhafte

Schreibtischchen mit seiner herzförmigen Platte. Die

Durchführung des Herzmotives und allerhand liebens-

würdige Spielereien, die rings dekorativ verteilt sind,

bezeugen, wie gut der junge Meister sein Publikum